AIAF | 范勇:NFT加密藝術火熱下的思考

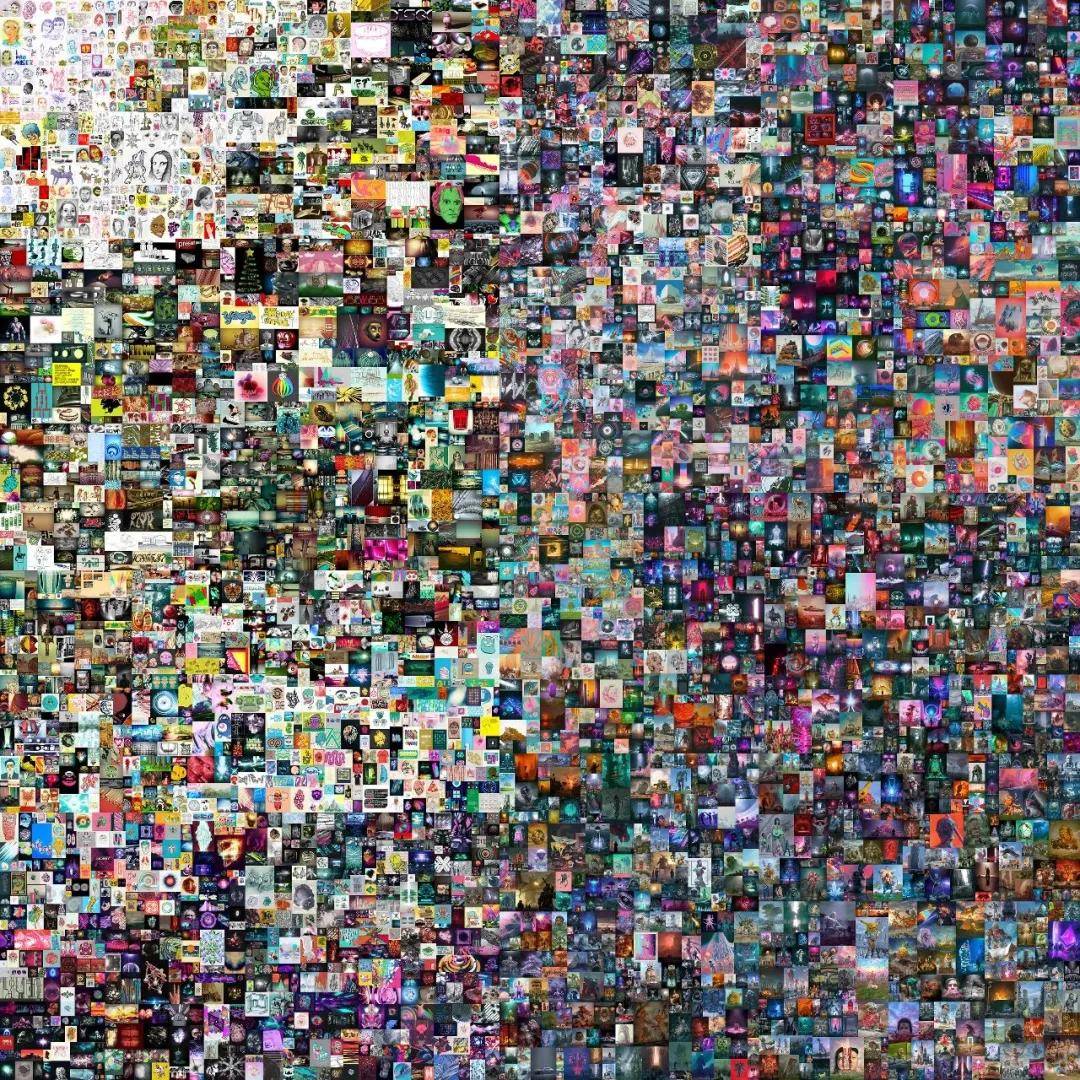

導語:“NFT”或許是2021年上半年的藝術品最火熱詞。在今年3月,藝術家 Beeple 的作品《開始的5000天》(The First 5000 Days, 2007-2021)在佳士得紐約拍賣行拍出了6900萬美元的天價,隨后,加密藝術和非同質性代幣(NFT)引發了現象級的討論和爭議,也將加密藝術和 NFT 帶入了主流視野的關注范圍之內。

Beeple 《The First 5000 Days》

2021年5月29日,展覽“確實中的沖擊:上海首屆全球NFT加密藝術展”在上海油罐藝術中心一號館開幕,亞洲藝術品金融商學院受邀作為學術支持單位。在將近500多平方的空間中,策展人杜曦云通過三個章節,以“雙翼”、“類像”、“奇點”為主題,共展出了國內外27位/組藝術家的90余件數字藝術作品。

開幕式上,亞洲藝術品金融商學院創始人范勇院長作為致辭嘉賓,首先肯定了NFT作為創新的技術工具,通過區塊鏈加密的方式,改變了過去藝術在版權、發布和交易等方面的常規模式,而同一時間,也提出了對熱潮下NFT加密藝術潛在風險問題的一些思考。最后,范勇院長預祝了本次展覽的成功舉辦。

隨后,圍繞開幕日的高峰論壇在西岸·油罐藝術公園瓷屋舉行,范勇院長受邀作為分享嘉賓,在此次論壇上提出了他對NFT加密藝術的理解與思考。

(高峰論壇現場)

本文綜合整理自亞洲藝術品金融商學院(AIAF)創始人 范勇院長在本次論壇上的演講內容。

貨幣是在社會演變過程中相對不太穩定的工具

經濟學本身是社會學范疇,人類社會發展過程中諸多事件都與經濟有密切關聯,而金融是經濟學的高級形態。社會經濟逐步發展到高級形態時,要掌控更復雜的社會經濟運行,必然需要金融程序作為控制和支持系統。 金融的本質可以視為算法,從早期的原始算法到現在最先進的算法,金融都是在通過數理邏輯進行資產分配和風險控制,所以說金融不僅僅代表財富和金錢。

從最初的羽毛、貝殼貨幣,再到刀幣、秦半兩、交子、紙幣,以及現在的比特幣、狗狗幣等,貨幣在此演變過程中可能會受外部因素影響而出現較大波動。因為貨幣依賴中心化,中心不穩,貨幣自然會受到影響。當下藝術市場火爆,主要還是因為貨幣超發,主權國家無限制供應貨幣。有限的資產面對有限的經濟增長和投資機會,如何實現財富保持、增值和避險呢?需要找到良好的投資標的和工具。

藝術價值核心是推動人類社會進步

傳統經濟學認為先有實用價值,然后才有價值和價格,價格只是它的價值反映;但現在社會往往是只關心價格,對價值的思考十分有限。人類社會發展從短缺經濟發展到工業經濟時代,演變成過剩經濟之后進入的應該是精神消費時代,即不再關注物質本身而開始重視精神層面。

著名藝術家羅伯特·亨利《藝術的精神》一書指出,藝術的價值是精神價值,它隨社會時代主流價值觀演變。現在的精神價值多具有個性化、碎片化、多元化、多層次、多生態等特點,甚至提出元宇宙時代概念, 越來越多的個性表達,使藝術呈現模式也產生多元化傾向,但最終還是能在藝術作品中找到人的情感價值共鳴,達成精神層面的價值共識。因為人對美好的東西、對觸動人情感的東西都成產生幸福和美好的感覺,在這一點上人們已形成共識。所以,藝術價值不應是純粹的價格標簽,其能折射出社會關系學和社會經濟學的內涵。

“確實中的沖擊:上海首屆全球NFT加密藝術展”展覽現場

藝術價值的走向,是社會進步的動力之一。美國現代美術館MOMA里,有工業陳設和很多陳舊電器,在那里都變成了文物和藝術品。從社會學來看,它們就是推動人類社會發展進步的一些奇思妙想, 在那個特定的時代,它有時代進步的特定意義。所以,藝術價值的核心是推動人類社會進步的標志和動力,同時也在記錄和反映社會財富流動的趨向。

縱觀藝術發展史,并沒有因為進入科技時代而拋棄傳統和歷史,書圣王羲之的傳世名作《蘭亭序》的價值至今仍無法估量。2009-2019年間,盧浮宮平均每年接待訪客約800萬人,據悉其80%的訪客均是為了一睹達芬奇名畫《蒙娜麗莎》,其門票、文創、差旅、吃穿住行等消費所帶來的經濟效益不可小覷。可見,藝術價值絕不僅僅是一張作品的價值,它更是歷史價值的延續。中國的精神消費時代已經開始到來,將形成全民藝術浪潮,這將是歷史發展的必然。

數字貨幣現象需要冷靜思考

投資最重要的是風險管控,風險管控的核心是依據法律,所以金融投資最終必須有法律依據。不管在虛擬世界里投資以何種方式表達,法律主體最終還是現實世界里的人。 無論投資是借助數字貨幣、其他工具還是各種平臺,最終還是要考慮法律權屬到底如何界定,以及產權在轉移過程中如何界定。線下銀行卡密碼忘記還能尋求柜臺幫助,數字世界里發送這種情況應該如何處理?歸根結底還是權力中心化問題。但發行貨幣是國家主權,而非人人皆可發行。發行貨幣需要社會財富作為支撐,要有相應的責任義務去對應。當不能承擔這份責任時,價值就是虛構的,虛構的價值最后會是個騙局。所以在一個如火如荼的發展時代,理性思考投資安全性尤為重要。

科技創新必須重視科技監管

一切新生事物都是美好的,關鍵是在發展過程中如何輔助新生事物的健康成長。國外的一些做法是在確立數字產權立法同時,出臺幫助解決創新事物障礙的相關法案,幫助創新事物跨越發展障礙。比如監管部門給予創新事物緩沖期或寬容期,發展到一定階段再進行監管,這種做法非常科學。 而目前環境的相關立法具有滯后性,所以一些科技金融時代的“創新黑馬“,原本是社會精英份子,為推動社會發展做了各種大膽嘗試,就像當年的達·伽馬航海一樣,是在為社會發展找到新大陸,但是沒想到因為忽略了現實社會的法律問題,可能會引起很多意想不到的麻煩。所以投資有風險,一定要謹慎,科技監管無處不在,不要抱有任何僥幸心理。對新生事物的思辨,是為了更好地思考如何解決問題而不是忽視問題。

科技融合可助力藝術金融加速發展

雖然國內一些相關法律、制度等要素還有待完善,但并不影響新生事物朝向美好方向發展。國內大量的優秀傳統文物亟待盤活,其中文物藝術品確權、確真問題一直是盤活龐大表外資產、加速藝術品市場流通的重要瓶頸問題之一。 NFT、區塊鏈等科技創新手段可能為解決此類問題提供良好思路和有效路徑。同時,金融手段和工具創新同樣需要科技助力。為藝術插上金融的翅膀,再有向善的科技力量進行加持,未來的藝術金融市場必將會迎來繁榮時期。

責任編輯:麥穗兒