中國工筆畫學會論壇:牛克誠對話劉萬鳴、高云、賈廣健、王平、張見——“十一屆工筆畫大展”系列論壇之二在京舉行

本場主題

當代工筆畫的語言建構與邊界拓展

ATTENTION

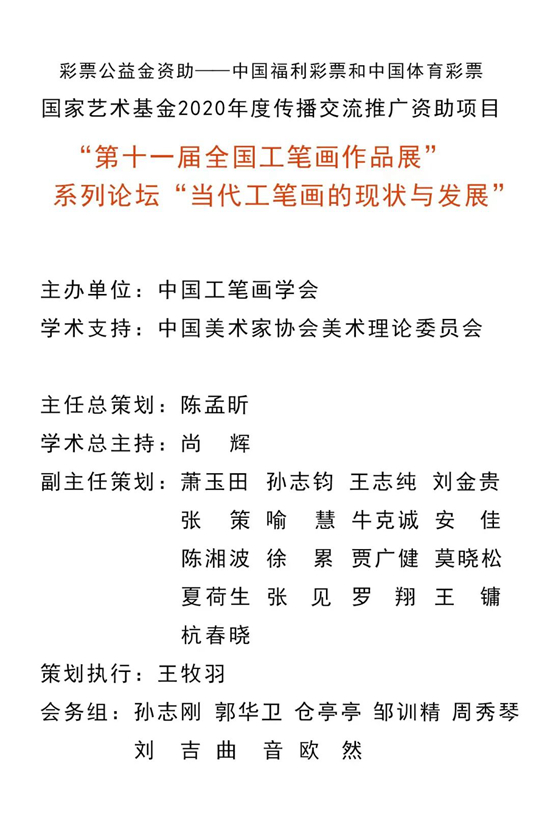

2022年8月13日下午,由中國工筆畫學會主辦、中國美術家協會美術理論委員會學術支持的,國家藝術基金資助項目“第十一屆全國工筆畫作品展”系列論壇“當代工筆畫的現狀與發展”第二場“當代工筆畫的語言建構與邊界拓展”,在中國工筆畫學會成功舉行。六位嘉賓結合“第十一屆全國工筆畫作品展”,就當代工筆的語言探索、工筆傳統的當代價值、當代工筆的跨界融合、當代工筆的精神意蘊等大家關注的話題展開精彩對話。論壇合作的雅昌藝術頭條直播吸引了近40萬觀眾在線觀看直播和回放。

本場對話由中國藝術研究院國畫院院長、中國工筆畫學會副會長牛克誠主持。對話嘉賓有:中國國家博物館副館長、中國美術家協會中國畫藝委會副主任劉萬鳴;線上參會的中國畫學會創會副會長、江蘇省中國畫學會會長高云;天津美術學院院長、中國工筆畫學會副會長賈廣健;《中國美術報》社長、總編輯王平;中國藝術研究院工筆畫院院長、中國工筆畫學會副會長張見。

由中國美術家協會、中國美術館、中國工筆畫學會共同主辦的“第十一屆全國工筆畫作品展”,是2020年度國家藝術基金資助項目。因為疫情影響,一直延遲到2021年4月首展終于在中國美術館開幕,并先后在深圳關山月美術館、上海中華藝術宮、江蘇省淮安市美術館巡回展覽。工筆畫藝術及其內在的工筆畫精神,正在成為我們新時代的鮮明注腳。十一屆大展入選作品數量大,整體水平高,呈現了最有代表性的工筆畫創作面貌,也最集中地反映出當代工筆畫存在的各種問題。本論壇由中國工筆畫學會主辦,中國美術家協會美術理論委員會學術支持;中國工筆畫學會領導集體策劃,會長陳孟昕擔任總策劃,中國美術家協會美術理論委員會主任尚輝擔任學術總主持。論壇邀請當前國內最重要的工筆畫創作名家、美術理論家批評家及其他相關學者共同組成,以第十一屆全國工筆畫作品展為基礎,就“當下工筆畫的發展現狀”、“工筆畫在創作方面需研究的問題”、“工筆畫未來發展與呈現”等核心命題展開專題對話。論壇以四場高端學術對話的形式進行。每場邀請一位對當代美術有深入研究的理論家為主導,對話5位工筆畫相關創作及研究領域有重要成就的專家,以及非工筆領域的藝術大家。

牛克誠主持概要: 據雅昌藝術頭條提供的數據,“第十一屆全國工筆畫作品展論壇”第一場在線直播及觀看回放人數已八十余萬人次。從傳播角度看,這是一場論壇節目的觀眾量或粉絲量,是很可觀的。我想把這樣一個由專家、藝術家及工筆愛好者構成的群體是工筆“藝術共同體”。我們有共同的藝術理想,面臨同樣的工筆現狀,我們有困惑,有思考,有理性的前瞻。這些,需要有一個平臺做以集中展現,這也是本次工筆論壇的動意之一。它一方面可以為相對于水墨寫意理論而頗顯薄弱的工筆理論的學術建構助力,另一方面也會為當代工筆畫創作提供思想啟迪。

第一場是對于當代工筆畫的整體觀照。本場及以后幾場是對于當代工筆的不同側面展開。本場議題是“當代工筆畫的語言建構及邊界拓展”。

在中國文化的特定環境中,任何形式的語言(如文學語言、繪畫語言、戲劇語言、音樂語言等等)都并非只是語言本身,它們在進行語義傳達與表現的同時,其自身就體現為某種觀念形態。

即它們不僅具有工具性,同時也具有觀念本體性。一個最明顯的例子是,上個世紀初“五四”新文化時期的“白話文”運動。它不只是一次語言內部的自足變革,它關聯到民主、科學、進步等新思想,以及新社會、新詩、新文學等這一系列中國現代性經驗的產生與發展。當代工筆語言建構當然不比白話文那樣影響波及社會文化全領域,但在中國美術領域,它的意義不只限于技術語言內部,它會影響到創作觀念、觀看方式、價值關懷等的躍遷,也會對展覽方式、策展觀念、藝術教育及美育指向等產生影響。

當代工筆畫以“畫”的語言方式,為中國畫提供了一種具有視覺直接性的作品呈現形式,這是對“寫”的中國畫所缺略的真實性、豐富性、生動性的重要補充,同時,也是對宋元以后中國畫所缺略的視覺直接性繪畫史的一個補寫。“畫”的語言讓中國畫與所有讀者直接對話,而不是只讓它局限在少數浸染過傳統文化的階層之中。這種閱讀的大眾化,也讓我們聯想起“五四”白話文那樣的大眾普及。重要的是,回歸視覺直接性的當代工筆畫,超越了“寫”的中國畫因其概括性、模糊性所帶來的表現上的局限,它在一個復雜的技法體系下所經營的語言形式,可以表現現實生活中一切人物、場景與現象,也可以表現想象世界的豐富景觀,并以對于對象的表現深度來展現作者的思想情感與價值理念,它與視覺時代的文化與審美要求相一致,而成為可以切近并真實表現當下體驗的有效繪畫形式。

劉萬鳴發言概要: 中國工筆畫學會舉辦這樣的論壇,對于當下工筆畫創作及工筆畫理論探究具有一定的學術價值。今天的論壇的主題以及分論題,重點關注當代,包括當代工筆畫的語言探索、跨界融合、精神意蘊以及工工筆傳統的當代價值。當代工筆畫創作人才輩出,風格多樣,從傳統走來呈現出獨特的時代風格和個人風貌。這其中的原因主要是因為我們所處的時代,是一個守正創新的大文化時代,藝術家以自信高昂、滿腔熱情的心態投入藝術創作。當代工筆畫創作有別于傳統,還在于與古人在“觀物”方式上的區別。時代在發展,古人看到的和今人看到的,即便是同一物,也因不同的視角關照而發生著變化。觀物的不同影響到感物之情,不同的情感和感受導致了畫物之別。新技法、新材料、新風格的形成成為必然。當代工筆畫創作繼承了傳統中優秀的東西,同時開拓了新的境界,其前景無限。它不單純是一個畫法,它承載著中國繪畫的思想,盡精微致廣大,具畫理又具哲理。中國工筆畫任重而道遠。

高云發言概要: 歷史的看,工筆畫發展有幾個高峰期,唐五代的工筆人物、宋代的工筆花鳥、明代的人物肖像畫、再就是當下工筆畫的全面發展。今天的發展是歷史發展的延續,就藝術語言探索而言,當代工筆畫通過繼承、演變、創新,從圖式的構成、色彩的運用、造型的精準、材料的多樣性等等方面,當代工筆畫都取得了歷史性的突破,實現了空前的發展,取得了超越性的復興。但當代工筆畫也存在著發展中的問題。按藝術精品的要求,藝術作品須具備“三精”:思想精深、藝術精湛、制作精良。我們在“制作精良”上的發展是空前的,但是在作品的內涵上、品格上、意蘊上、在精神層面和深刻性上,我們還存在著努力的空間。有些作品,作為畫家,我們很為他精良的制作感到驚嘆,但作為一般觀眾,由于缺少了內涵溫度,就很難被打動了。所以,我們要努力為作品注入靈魂,追求打動人心的東西。畢竟任何藝術語言探索的終極目的都是為了表達。因此當談到當代工筆畫語言探索的時候,我特別想說,我們要在對語言本體探索的同時更要探索語言的表達,即以何種語言來表達什么內容。

賈廣健發言概要: 當代工筆畫的語言風格相對于傳統工筆畫而言有著鮮明的時代性。工筆畫語言在當代的極大繁榮,也使得工筆畫表現語言得到極大的拓展,但對于傳統工筆畫語言傳統范式與與內在精神的把握,需要從實踐與理論兩方面進行深入探討。語言形式的豐富性必須要有內在精神的支撐,這樣才不至于使當代工筆畫語言探索流于表面的花樣翻新,工筆畫的魅力在于盡精微而至廣大。

我曾經用:"以極似之形寫極似之意"來表述中國工筆畫的藝術特征。中國工筆畫是中國畫的典型形態,不可能脫離中國特有的文化精神和中國畫本體的創作思想和創作規律,融合與拓展是時代使然和發展的必然。

王平發言概要: 工筆畫的復興與繁榮是20世紀以來中國美術的一個亮點。在中國畫追求現代性轉型與強調繪畫性本體建構的大背景下,工筆畫以其強大的容納力,向內繼承唐宋以來的工筆畫優秀傳統,吸收借鑒壁畫、年畫等繪畫語言;向外則吸收西方寫實手法的不同傳統和現代主義藝術語言,還有日本巖彩等其他藝術語言,形成多樣豐富的中國現代工筆畫藝術語言形式。這其中最主要的語言建構成就一是對中國寫意傳統的強調與吸收消化,二是與現實主義思想的結合。存在的問題一是“大、滿、密”的“展覽體”,二是“巧、艷”的市場媚俗,三是缺乏精神的技術形式傾向。

張見發言概要: 工筆畫的拓展分為向內和向外兩個方向。理論上工筆畫本體部分向內拓展的可能性永無止境,也是中國工筆畫學會需要花更大力氣討論的。十一屆工筆畫大展顯示我們做的不錯,但空間還很大。而向外的拓展相對是有邊界的。如果從廣義的藝術創作角度討論,這個邊界越自由越模糊越好。這才是真正的健康包容的藝術創作態度。但我們需要厘清跨界后的主次關系,不要用居功的心態混淆概念。在我看來一些我們討論的所謂跨界融合,有一部分是基于工筆畫語言本體,植入了新的藝術觀念。另一部分根本與工筆畫已經沒什么必然關系。如果把它看成一個項目,那么甲方或者大股東已經不是工筆畫了。這些作品進入一個更為寬闊的綜合材料、多媒體等領域,從根本上說是思想的革新,而不僅僅是視覺審美的變革,完全無法用原有的工筆畫藝術標準去衡量,需要建立新的價值標準。而此時工筆畫多少有些娘家的心態,但按此邏輯,是不是《雍正朝服像》應該被理解為西方油畫的跨界突破?梵高《郵差魯林的肖像》應該被理解為浮士繪的跨界延伸?我想我們需要客觀看待這個問題,意外的驚喜并不能代替我們堅持工筆畫語言本體的努力。

當代工筆畫邊界拓展,是要在堅持工筆畫核心要義的基礎上的拓展,要將“偽工筆”、炫技等排除出去,以“盡精微、致廣大”標準,創造出“思想精深、藝術精湛、制作精良”的現代工筆畫。

據悉,下一場對話將于2022年8月17日舉行,本次學術論壇將持續到8月下旬。

論壇直播由中國工筆畫學會駐會及相關人員組織實施 ,為確保直播順利進行,會長陳孟昕親臨現場安排協調。據悉下一場論壇將于8月17日舉行。

責任編輯:麥穗兒