感念·緬懷·追思張錩先生

清華大學美術學院教授,中國民協中國非遺藝術設計研究院名譽院長,著名雕塑家,杰出的彩塑藝術家和教育家,“泥人張”第四代傳人張錩先生于2023年1月9日與世長辭。2017年時任中國民間文藝家協會顧問的張錩先生,倡導創立了中國非遺藝術設計研究院,張錩先生擔任首任院長,退任后一直作為研究院名譽院長,繼續關心和支持研究院的工作。現集合研究院部分緬懷張錩先生的文字圖片,以表對先生的追思與懷念!

緬懷恩師張錩先生

(追思會發言節選)

文/陳輝

清華大學美術學院教授,博士生導師

中國非遺藝術設計研究院院長

今天北京的窗外還有一層薄薄的積雪,這場1月12日凌晨開始的今年第一場雪,附著我們的哀思飄落在大地,傳遞了我們對先生沉痛、深綿的悼念之情。正是那天上午,先生的遺體火化,骨灰安葬在北京昌平的炎皇陵園中。當墓門被關上的那一刻,陰陽兩隔,把我們和先生斷然的分開。

張先生9日去世后的這一段時間我都是在恍惚中度過,在我腦海里不停的閃現恩師生前的音容笑貌,我讀研究生時,作為導師的他慈嚴寬厚、平易近人,他給我們泥塑示范時嫻熟的手法,講課時滔滔不絕的風采都歷歷在目;上幾年許多學術評獎活動和先生常能碰面,閑聊時的談笑風生,評獎時的仔細認真,都讓人佩服不已。還想起了去年這個時候,先生和師母打車40多公里,來到我順義工作室一塊完成中國民協冬奧國禮項目,看先生在泥塑上繪彩,一筆一劃,信手拈來、輕松恣意。他一頭白發拿著毛筆勾勒的寬闊背影,至今還清晰的浮現在我的眼前,猶如昨天。

這幾天腦海也時常浮現出先生住院期間在病床上戴著呼吸機急促的喘息,無力躺在病床上的畫面,想起在ICU門口守候時如刀割的心情,想起9日晚上在醫院和先生遺體做最后告別時無比的哀痛,一瞬間,不禁淚如泉涌!

先生就這樣離開了我們。

雖然先生走了,但他的藝術永存。先生的藝術生于民間,長在學院,融于當代生活,是真正的植根于中華大地的當代藝術結晶。他不僅繼承弘揚了“泥人張”彩塑,更讓它走入更寬廣的領域,培養了許多熱愛傳統、熱愛民間藝術的晚學后輩,為推動中國非物質文化遺產的傳承和中國彩塑藝術的發展做出了不可磨滅的貢獻。

雖然先生走了,但他的為人、為學的精神對我影響至深。先生 一直教導為學要勤,雕塑就是手藝,要勤于練。先生曾說,要練成即使從一樓爬到十樓,坐下就能提筆畫畫,不手抖,那叫功夫。 去年在我的工作室,我的學生們都感嘆80歲老人用筆畫線之穩之準。先生退休后從來沒間斷過創作, 在先生的家中,靠近滿是綠色植物的工作桌上,一件件完成和未完成的作品,保留著他每天工作的印跡。生病期間,先生 還一直惦記著未完成的作品,這也是努力支撐他和病魔做二十多天抗爭的信念。

先生說為人要正,對待人要真誠,要有感恩之心。他對導師鄭可和何燕明先生的愛戴以及他對學生、朋友、同事們無私的幫助,都是他努力要踐行的為人信念。我還記得,12月28號的晚上,就在插管手術搶救的前兩個小時,先生躺在病床上,呼吸局促,感覺十分的窒息和憋悶,他不停的拽拉呼吸機的面罩,努力的想坐起來。我和師母一塊把他扶了起來,讓他坐直,我扶著他的肩膀,拍著他的后背,想讓他能更順暢的呼吸。這時候,先生用虛弱的、低沉的聲音支撐著對我說:回去吧,都是病毒·······。

這是他生前留給我的最后一句話,也是先生給予我最后的溫暖,即便在這樣垂危的時刻,他還不忘替身邊的人著想。恩師離開了我,陰陽相隔,他在天堂那邊,再也無法用堅實的臂膀護佑著我,但是先生曾給與我無私的父親般的愛,時刻陪伴溫暖著我,鼓勵我繼續在他未盡的事業中努力前行。

張錩先生和陳輝在清華美院美術館“匠心神韻-中國非遺藝術設計研究院大師作品雙年展”

告別張錩先生,告別一個時代

文/陳岸瑛

清華大學美術學院教授,博士生導師

中國非遺藝術設計研究院常務副院長

張錩先生在藝術創作上胸有丘壑,大開大合,為人則溫柔敦厚,和藹可親,且能獎掖后學,提攜晚進。與張錩先生交往共事之人,常有如沐春風之感。

作為“泥人張”(北京支)彩塑藝術的杰出代表,作為原中央工藝美術學院文脈的承繼發揚者,張錩先生身上交織著多條時代經緯與歷史脈絡。告別張錩先生,在痛惜、驚愕、不舍之余,人們不由一再陷入藝術與歷史的沉思。

張錩先生的彩塑作品,喚醒了國人心中無數沉睡的形象,賦予它們不可言喻的藝術形式,翩若驚鴻,婉若游龍……先生離世,而作品長存。悲耶?幸耶?此曲只應天上有,人間能得幾回聞?告別張錩先生,告別一個時代。但是,那些告別的東西,并未離我們遠去,而是以另一種方式回來,回到當前,回到繼續前進著的歷史中,使源遠流長的中國傳統藝術再次煥發生機。

懷念張錩先生

文/齊喆

廣州美術學院工藝美院院長,教授

中國非遺藝術設計研究院副院長

上世紀90年代初,當我在廣州美術學院工藝美術系裝飾藝術設計專業就讀期間,張錩先生正在中央工藝美術學院裝飾藝術系擔任系主任,我的老師姬德順也是他的研究生同學。因此,我在求學之初就有機會見到張錩先生獨具個性的裝飾雕塑,他那批以民間造型語言和裝飾色彩為基調的獨具中國氣派的裝飾雕塑,對那一代學習裝飾藝術的青年起到了深遠的影響。張錩先生在長期的創作生涯中,一則以小,一則以大,既做妙趣精微的民間彩塑,也做宏觀天下的大型城市公共藝術。不管體量大小,先生都緊緊抓住民間藝術的根脈,同時汲取西方當代雕塑的觀念和語言,很好地把來自于本民族傳統的民間藝術,融入到當下的學院藝術創作和教學工作中。在當代學院裝飾藝術與傳統民間藝術的相逢、碰撞、對話、融合方面,做出了不可磨滅的開拓性的貢獻。

今天,傳統工藝和民間藝術在中國得到大力弘揚、保護和發展。但是我們不應忘記,在上個世紀80年代后期到整個90年代,中國傳統民間藝術在高等藝術教育中遭受到了前所未有的挑戰,發展陷入空前的低谷。恰恰是在這個時期,張錩先生用他源源不絕的獨具民間面貌和很高審美品格的裝飾雕塑實踐,證明了根植在中國民間傳統工藝上的當代的裝飾雕塑,是可以走出一條屬于中國人的道路的,這無疑給當時被西方當代文化藝術強烈沖擊,處在迷茫的青年學子們,帶來了另一種道路的啟示。

在新世紀,張錩先生兼任了中國工藝美術學會,中國民間文藝家協會的一系列重要職務,將個人的精力集中在中國民間工藝的挖掘、整理、保護、弘揚、傳播的工作上,為中國工藝美術和民間藝術在當代的發展做出了不可磨滅的巨大貢獻。

生命短暫,藝術長青,我們緬懷張錩先生,就要更好地繼承他的藝術創作理念,重新理解、領悟先生的教育思想,接過先生手中的火炬,一代一代地傳遞下去,這或者才是對逝去的先生最好的懷念。

張錩先生千古。

弘揚先生的藝術理想

(追思會發言節選)

文/鄒鋒

北京工業大學藝術學院院長,教授

中國非遺藝術設計研究院副院長

今天我們懷著沉痛的心情相聚在云端,追憶和緬懷張锠老師富有傳奇色彩的輝煌人生。

張锠先生是我非常尊重和景仰的藝術家,他一生致力于高等藝術教育,不斷深入挖掘中國非遺文化,傳承創新彩塑藝術。最近十年,我和張錩老師經常一起參加各種學術活動,健康、和藹、開朗、睿智,這是我對先生的整體印象。幾天前,忽聞噩耗,至今難以置信,也始終沉浸在悲痛中。但是,我認為此時此刻我們需要思考,怎樣做才能告慰已經離開我們的先生。

張锠老師突然辭世,是藝術教育界的重大損失,我想我們作為學生和晚輩應該迅速從悲痛的心境走出來,著手整理張老師的學術思想和生平事跡,來規劃如何繼續先生未盡的事業。

回顧張錩先生的藝術生涯,我們不難發現他是一位當代集中西藝術大成的藝術教育家。他的一生不斷的探索將傳統民間藝術引入高校藝術教育,將中華優秀的民族民間藝術精華作為雕塑藝術創新的支點;并將高等雕塑藝術教育厚植在民間藝術的土壤中。

他從民間來,又帶領著師生們從高校的象牙塔中重新回到民間,以人民的喜聞樂見來作為藝術創作的標尺,以此來檢驗藝術作品的質量。

張老師作為國家級非遺的傳承人,他從不拘泥于古法,以開放和融合的心態,不斷汲取中西藝術精華,豐富和發展當代彩塑藝術,構建了基于中國傳統民間彩塑藝術的當代雕塑藝術理論和藝術創作體系。

大家知道,幾年前,張錩老師“泥人張藝術工作室”落戶北京工業大學藝術設計學院。這是我們藝術學科特色化和差異化發展的重要舉措,同時也是提升學校美育和人文素質教育的主要路徑。

張錩老師是立德樹人的典范,他一生踐行著傳承和創新民間藝術的堅定信念,他以高尚的情操來啟迪和教育年輕人,幫助大家成長,鼓勵大家堅守藝術理想。我想我們唯有堅守著張老師的藝術理想,不斷用我們的行動來完成先生所思所想,才是緬懷和告慰先生最好方式。

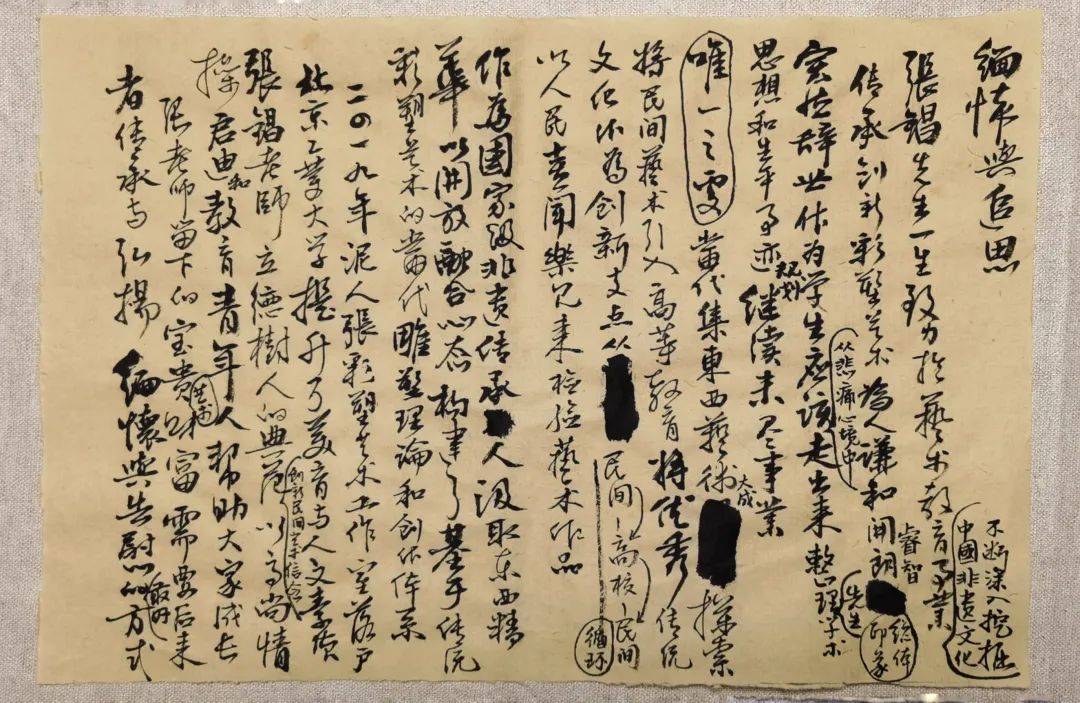

“緬懷與追思 張錩 先生” 鄒鋒寫稿

追憶張錩先生

文/吳元新

中國民間文藝家協會 副主席

中國非遺藝術設計研究院特聘研究員

1月9日清晨,一打開微信,在民間工藝與設計相關的群中驚悉張錩老師不幸過世的消息,我深感悲痛。張錩老師是中國民間文藝家協會第六、七屆副主席,是中國民間文藝界的領軍人物,是一位杰出的藝術設計教育家,是我尊敬的師長。

我與張錩老師的情緣可以追溯到上個世紀八十年代末,當時我在南通工藝品研究所工作,在袁運甫先生的推薦下,進入中央工藝美術學院裝飾藝術系師資研修班進修學習,他獨特的教學理念和對傳統工藝的熱愛,給我留下了深刻的印象。在藍印花布創作和設計中,我有幸得到張錩老師的關心和指導。2006年他得知我被評為第五屆中國工藝美術大師,張錩老師很欣慰地鼓勵我繼續努力,一定要把民間的藍印花布傳承好、保護好。2007年清華大學美術學院染服系田青教授邀請我在清華美院建立傳統印染工作室,并聘請我為兼職教授,這是我第一次走進工藝美術教育的最高殿堂,我有些惶恐不安,張錩老師鼓勵我,并給我講述了他父親作為民間藝人、泥人張第三代傳人被邀請到中央工藝美術學院傳授技藝的故事,受到了師生的歡迎。他語重心長地對我說,傳統藍印花布也是中華民族民間工藝的瑰寶,希望我能更加自信地把藍印花布技藝傳授給學生。

2011年第八屆中國民間文藝家協會換屆,我作為民間工藝家的代表,接過了張錩老師的接力棒,有幸成為中國民協主席團的成員。在張錩老師等老一輩藝術家的幫助下,我在藍印花布收藏、研究、保護、傳承方面取得了一定的成果,出版了多部專著,特別是在《中國藍印花布文化檔案》的編撰過程中,張錩老師給予了大力支持,并將他主編的《中國民間泥彩塑集成》贈予我,使我受益匪淺。

張錩老師的離世是中國民間文藝界的重大損失,他尊重傳統、勇于創新的精神將永遠激勵著我們民間工藝家奮力前行。

(左起)張錩先生和許正龍、尚剛、張夫也、吳元新在西班牙

前進的燈塔——憶張錩先生

(追思會發言節選)

文/潘尤龍

福州大學工藝美術研究院院長,教授

中國非遺藝術設計研究院副院長

我在1985年認識張老師,當時他是特藝系黨支部書記,負責我們雕塑畢業班的創作工作。我作為班干部教學之余我們聊得比較多,他給我們的印象是親切,可謂良師益友,當時干部隊伍要年輕化、專業化、知識化,曾經院領導代表組織找他談話準備讓他擔任院領導,在80年代能有這樣的機會,是所有人都羨慕的。可是張老師,他婉言謝絕了,他說:“泥人張是全國唯一的,而院領導可以很多,我就做好泥人張彩塑藝術的傳承與發展"將一件事做到極致,將民間彩塑藝術實現了更好的發展。

我畢業后分配到福建廈門鼓浪嶼工藝美術學院工作,每次出差到北京都會到張錩老師的工作室拜訪他。當他了解到廈門彩塑是廈門工藝美術的三寶之一,張老師不斷的鼓勵我要繼承傳統的基礎上創新與發展,與生活結合,反映生活運用彩塑藝術傳遞生活的美。

2017年開始,福州大學承擔國家文化和旅游部非遺研培項目,我是項目的負責人,張老師在百忙中多次到福建為我們非遺學員授課,并安排我加入中國非遺藝術設計研究院的團隊中來,讓我更了解彩塑藝術。

2021年,中國民間文藝家協會與福州大學共同組建中國民間藝術研究院,張锠老師作為學術委員會的主任,多次到廈門指導組建工作,為中國民間藝術研究院建立打下堅實的基礎,張老師離開了我們,我們化悲痛為力量,將他未完成的彩塑藝術繼續傳承發揚光大。

張老師高尚的藝術情操是我們一生學習的榜樣,也是照亮我們前進之路的燈塔。我們大家十分心痛張錩老師太早離開了我們。我們一定化悲痛為力量,更加努力的接過他未完成的彩塑藝術的事業的接力棒去實現他一生所倡導的藝術發展之路。我們緬懷張老師,深深懷念我們敬愛的張老師,張錩老師千古!

心與物化、意與象合

文/原博

清華大學美術學院教授,博士生導師

中國非遺藝術設計研究院副院長

張老師是我十分敬重的先生,他為人真誠率直,為學嚴謹求實,為師循循善誘,一直是我學習的榜樣。近年來,我在基于傳統文化資源的設計創新領域里開展實踐研究,每去看望張老師,向他匯報一些自己的思考和工作的進展,他總是以一種寬厚和慈愛的態度給予肯定和建議,讓我更堅定持續地在這條路上走下去。

張老師生病期間,我去醫院探望他,望見他胸前還別著我為虎年設計的瑞虎徽章,不禁想起2022年年初我策劃的“百虎齊賀歲 民藝創新展”。張老師欣然應邀作為展覽的學術顧問,不僅以他的作品《寅虎吉慶》支持展覽,還為展覽寫下了寄語:展覽既通過歷代虎形態遺存,追溯其淵源歷史,又在當代語境中展現不同地域文化的生肖虎,更呈現守正創新的當代民間藝術家們充滿想象和智慧的生肖虎的原創之作。這些作品都內蘊著深厚的文化內涵,反映著豐富的文化觀念和審美追求,蘊含著一段記憶、一個故事、一種體驗,從中可以意會“心與物化、意與象合”的藝術魅力。希望通過此次展覽,為即將到來的“生肖虎年”送上最美好的祝福! “心與物化、意與象合”正是張老師彩塑藝術所追求的至高境界。在“泥人張”藝術傳承與發展的路上,他將民間藝術與學院雕塑融于一體,在雕形繪意之中,創造了獨特的藝術風格;在雕塑教學中,將民間藝術的精神與根脈廣布于晚學后輩。常懷至真至誠之心從藝為學,這是他留給我們的最寶貴的精神財富。

感恩先生的教誨,懷念先生。

張錩先生和師母參觀“紙原,傳遞手工紙的溫度”展覽。張老師鼓勵說,這樣的研究實踐有意義、有價值,要堅持做下去。

承師恩、念教誨——憶張錩先生

文/楊明

蘇州工藝美術學院美術館副館長

中國非遺藝術設計研究院秘書長

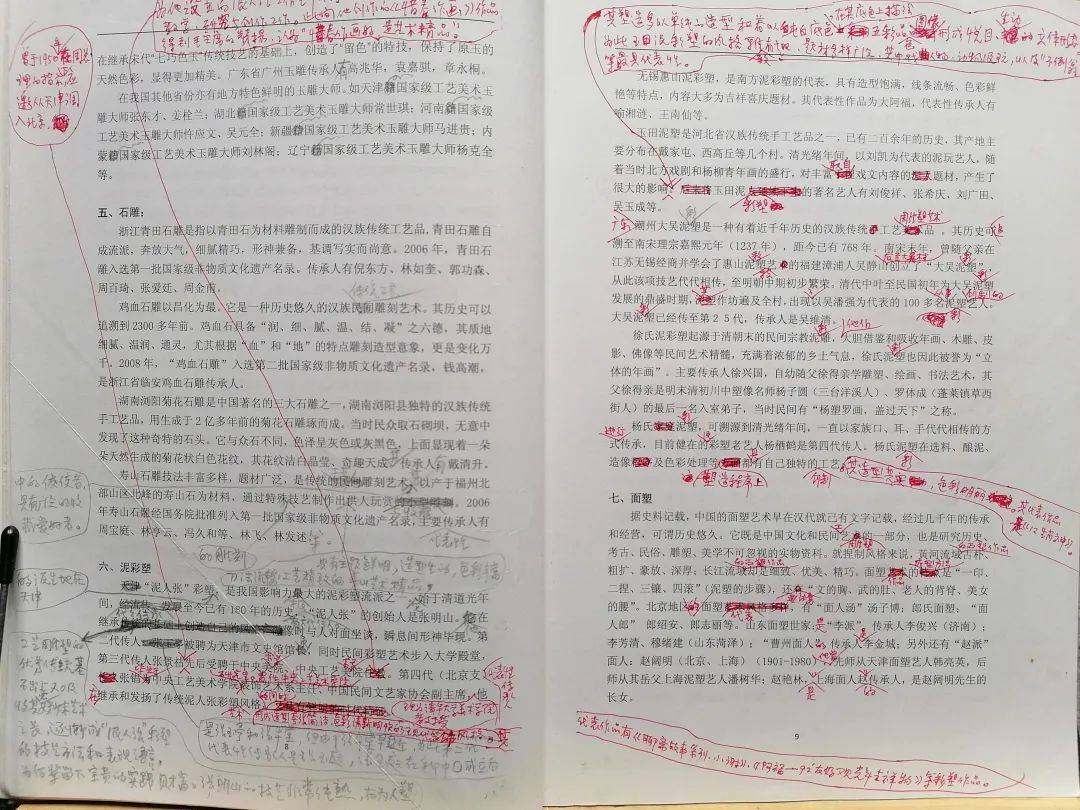

我們本科時,在大北窯中央工藝美院老校區上課,張老師教我們彩塑,那時候我就覺得張老師十分親切和藹,但畢竟課程不多,而且張老師不久就退休了,未有深入交流。直到畢業之后,機緣巧合之下,我被史論系鄒文老師推薦成為《中國工藝美術全集•技藝卷1•雕塑篇》的主編,而張錩老師是該卷的主審專家,這才與張老師結下了不解之緣。

當時全集辦推薦《技藝卷》各篇主審專家,都費了一番周折,因全國專家眾多,誰來做主審最權威,總有不同意見。而《雕塑篇》的主審專家,眾人一致推薦了張錩老師,似乎根本不需討論就確定了。因為技藝卷的主審專家,必須同時具備多重條件,既要具有深厚的理論基礎,又要長期從事創作實踐,創作和理論都應當是頂尖水平。同時,最好的在民間藝術或工藝美術行業協會,以及重點藝術院校都擔任過要職,更顯權威性。如此這樣的專家,實在難得。遍觀全國,在工藝雕塑(或裝飾雕塑)領域,或許單純理論研究的專家,或單純創作實踐的專家,或單純行業領袖,都可以找到,但是兼及這三方面的能力,似乎唯有張錩老師。

我是如此幸運,不僅是最快地找到了主審專家,而且張老師又如此細致和認真地評審完了全文,給出了非常詳細的修改意見。

2015年12月11日,我赴北京拜訪張老師,將稿子打印成冊交給了他。一個半月之后,張老師打電話給我,說已經修改完成。我即刻赴京,那一天是2016年1月28日,我記得特別清楚,北京的天空格外藍,陽光明媚。我拿到這本修改后的稿子,驚呆了,全書每一頁每一行,都用紅筆或鉛筆逐字逐句修改,密密麻麻,讓我震驚不已。《雕塑篇》書稿全文近20萬字,400余頁,插圖400多幅,這么大的篇幅,我詫異于張老師修改得如此快。張老師說,他每天早晨6點就準時開始工作,修改這份文稿,一直到晚上11點,怕耽誤我的事,也怕耽誤全集出版,他希望《雕塑篇》能趕在全集的第一批出版。我聽了十分感動,那時候他也已76歲了,耗費這么大的精力改稿,實在過意不去。因為張老師已經逐字逐句修改,這篇著作后期得以很快修改完成了,并順利通過了專家組的終審和出版社審核。

張錩老師修改的文稿局部

也因有了這篇著作的淵源,我時常請教張老師,也遍訪了全國的工藝美術和非遺名家。張老師在退休后,推動成立了中國民間文藝家協會非遺藝術設計研究院,大力弘揚民藝的傳承和創新。我深受他的影響,也應陳輝老師邀請,我加入這個研究機構的核心團隊,受益良多。

張老師的離開,不僅是中國彩塑界失去了一位偉大的導師,也是中國工藝美術和非遺保護事業的重大損失。雖然張老師不在了,師生情永遠在,希望我輩學生們繼承張老師的學術思想,沿著張老師的藝術道路繼續前進,將中華優秀的傳統文化發揚光大!

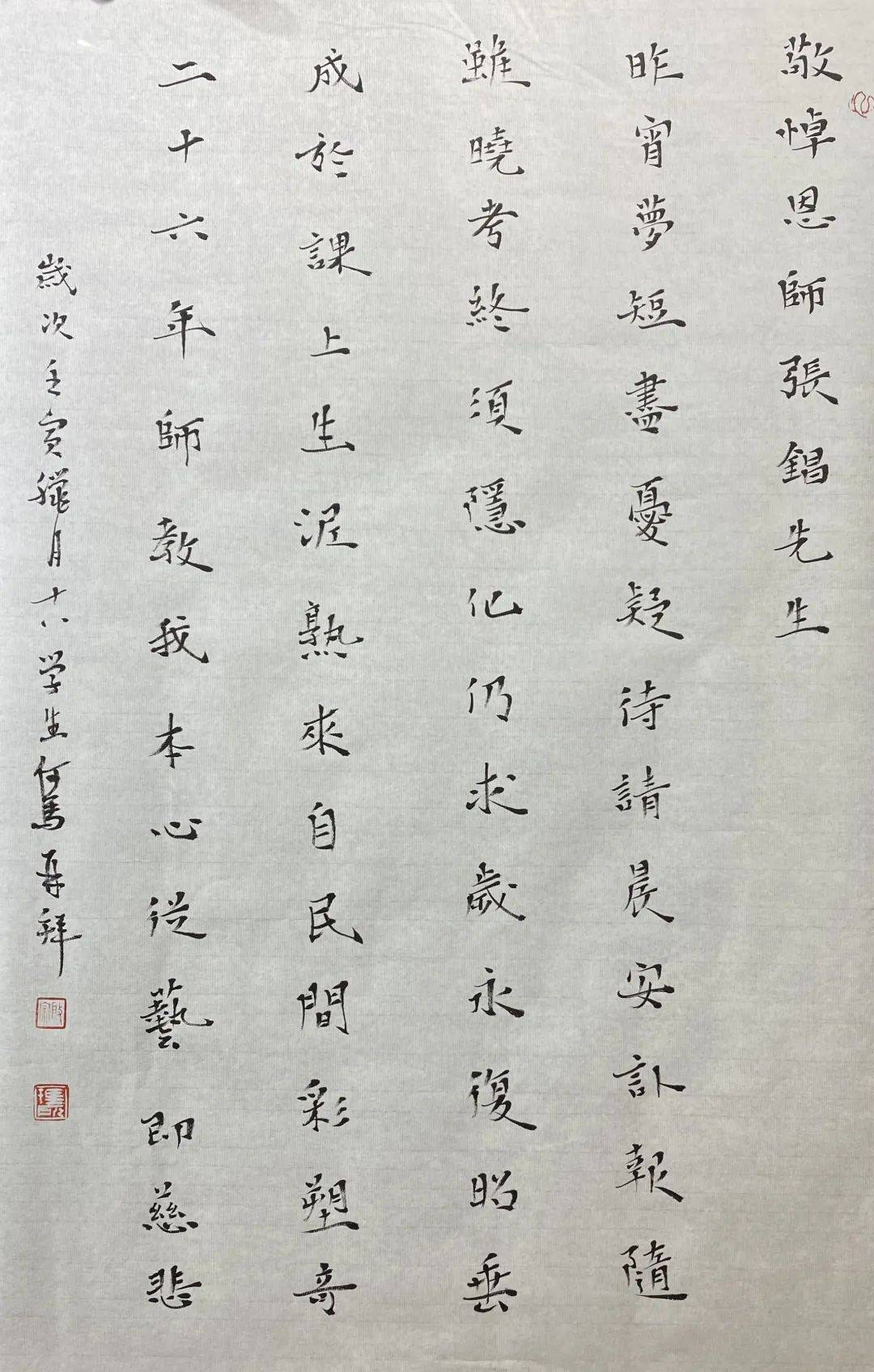

敬悼恩師張錩先生

書文/何馬

中國玉石雕刻大師

中國非遺藝術設計研究院特聘研究員

昨宵夢短盡憂疑,待請晨安訃報隨。

雖曉考終須隱化,仍求歲永復昭垂。

成於課上生泥熟,來自民間彩塑奇 。

二十六年師教我,本心從藝即慈悲。

張錩先生生平

張錩先生1942年3月出生于天津市,自幼隨父親“泥人張”第三代傳人張景祜先生學習彩塑,1961-1964年就學于中央工藝美術學院(今清華大學美術學院)泥塑班;畢業后在北京工藝美術研究所進行創作和研究工作;1979-1981年攻讀中央工藝美術學院雕塑研究生班,畢業后留校任教。曾歷任中央工藝美術學院裝飾藝術系主任、中國工藝美術學會雕塑專業委員會副會長、中國文學藝術界聯合會第七、八屆全委會委員、中國民間文藝家協會第六、七屆副主席、中國民間文化遺產搶救工程工作委員會委員、中國民間文化遺產搶救工程專家委員會委員、北京工藝美術學會常務理事等職務。曾榮獲中國文聯“中國民間文化杰出傳承人”、文化部“非物質文化遺產保護工作先進個人”、中國兒童少年基金會與中華慈善總會“中國兒童慈善大使”、國家知識產權局“中國知識產權文化大使”等眾多榮譽。他創立了中國民間文藝家協會彩塑專業委員會和中國非遺藝術設計研究院,多次組織全國性彩塑活動和學術交流,為我國的彩塑事業復興與發展,非遺的保護與傳承做出了巨大的貢獻。

來源/中國非遺藝術設計研究院

學術主持/ 陳輝

欄目主編/ 楊明

責任編輯 /米靜、朱廣

圖文編輯/劉鈞朋