“關于蘇謝偉藝術的對話”有君堂藝術沙龍第1期觀點摘要

2023年12月10日,李可染畫院宋莊院舉辦了“關于蘇謝偉藝術的對話”主題沙龍活動。中央美術學院藝術管理與教育學院副院長,教授、博導趙力先生,中國文藝評論家協會藝術產業委員會主任、李可染畫院副院長、教授、博導西沐先生,中央美術學院研究生院書記兼教學部主任、策展人、批評家葛玉君先生與蘇謝偉先生以及現場參加沙龍活動的嘉賓共同就抽象藝術以及蘇謝偉先生的藝術進行對話交流。李可染畫院副院長兼宋莊院院長史躍峰先生主持沙龍活動。

左一:蘇謝偉,左二:葛玉君,中:西沐,右二:趙力,右一:史躍峰

蘇謝偉先生在沙龍現場介紹自己的創作體會

蘇謝偉,廣東潮州人,職業藝術家,工作生活于北京、深圳、悉尼。2008年開始,蘇先生在深圳、上海、北京等地多次舉辦個展。蘇先生從1998年開始探索抽象藝術。2008年開始舉辦個人展覽,展示抽象藝術形式和抽象藝術的探索成果。2008年后作品引入中國元素,形成“中國基因”系列,并在之后的探索中逐漸改變和轉化表達方式。2010年中斷“中國基因”系列,開始創作“感受肖邦”系列,探索與音樂相關的藝術表達形式,特別關注色彩和節奏。2011年開始探索中國山水元素,以流淌的形式呈現新的抽象藝術視覺效果。2016年展開新一輪的創作,探索新的表達方式。

沙龍對話觀點摘要

話題一:抽象藝術到底有無審美標準,普通大眾如何欣賞抽象藝術

趙力教授

趙力:藝術沙龍是一種迷人而又魅力的聚會形式,它源于19世紀西方文化沙龍的傳統,這個傳統提供了一個文化話題的討論平臺。以沙龍的形式來討論藝術,討論抽象藝術,我覺得是具有某種開放性的結構。正如對抽象藝術的定義,每個人、每個階段都是不一致的,包括歷史中的策展人、評論家、藝術家對抽象的看法也是不盡相同的。結合蘇謝偉的創作歷程,蘇謝偉通過作品呈現了自己的抽象藝術,反映了他的生命歷程并持續演變。因此他的抽象藝術及其定義或評價,也因其具有藝術特性及其生命力而多樣化。抽象藝術的變化其實帶來新的藝術可能性,藝術家探索和創作的過程,藝術家面對畫布、藝術媒介所展開的探索與創作,逐漸形成的自我結論,都在重新定義抽象藝術的價值和作用,為抽象藝術開辟了新的可能性,具有個性化和創造性的力量,正在讓一些明確的東西變得不明確。所以,我認為其實無法對抽象藝術給出一個所謂“固定”的定義,同時抽象藝術本身也是一個不斷更新的實踐過程。是故,討論抽象藝術非常重要,而每次展覽及其討論都是生成新知識和觀察新實踐的難得機會。

西沐教授

西沐:抽象藝術的創作是一個探索的過程,藝術家通常不確定最終作品會呈現出怎樣的效果。抽象繪畫如果說有傳統的話,在中國畫家抽象繪畫中,他們更熟悉寫意理念,因此抽象更注重整體把握和感悟,將理性的東西注入感性的整體表達中;而西方抽象藝術底層邏輯是通過幾何形體的變形抽象來把握理性,進而注入自己的感性因素。在整個創作過程中,藝術家不斷追求感性和理性的平衡,既要避免感性泛濫導致畫面無法控制,又要防止理性過度泛濫導致畫面缺乏生機。追求這種平衡是抽象藝術家在創作中不斷探索和解決的重要問題,涉及抽象元素、抽象技術、抽象表現和抽象精神等多個層面。

葛玉君書記

葛玉君:根據詹建俊先生的觀點,抽象繪畫好與壞的問題與藝術家的修養密切相關。他認為藝術家必須具備扎實的藝術功底,具有較高的藝術素養,在進行抽象藝術創作時保持對畫面形式感、色彩感、構成要素等方面的把握,以創作出具有審美性的抽象作品。換言之,抽象藝術家必須具備藝術審美、藝術創作以及藝術語言提煉的底色,隨意的無意識的潑灑,并不能產生具有抽象意義的繪畫作品。

從20世紀上半葉開始,中國抽象藝術產生了幾個重要的基點,如林風眠到吳大羽、吳冠中、趙無極、朱德群等脈絡,再如1980年代后,諸如馬路先生等一批留德藝術家將德國新表現主義中的抽象元素與中國傳統進行整合,形成了另一條發展路徑;抽象水墨和實驗水墨的出現在80年代的美術思潮中引起了廣泛討論,像劉子建、張羽、段秀蒼、石虎等藝術家的實驗性水墨作品,與中國古代文人化的精神意蘊等具有一定程度上的交相呼應。此外,綜合材料在抽象繪畫中的應用方面,如在1987年,孟祿丁教授提出了“語言純化”的概念,通過運用各種材料(如麻繩、拼接)以及肌理感的元素,消解了之前寫實主義繪畫對創作的明確的意義的關注。隨后,綜合材料繪畫成為一種重要的創作領域,與抽象繪畫有著緊密的關聯。

抽象繪畫在形式語言上給人一種非理性的感覺,但在制作過程中卻是非常理性化的。因此,在評價抽象繪畫作品時,不僅要關注藝術家在藝術和文化方面的認知,還要看其對形式語言的運用和創作中所體現的底蘊。

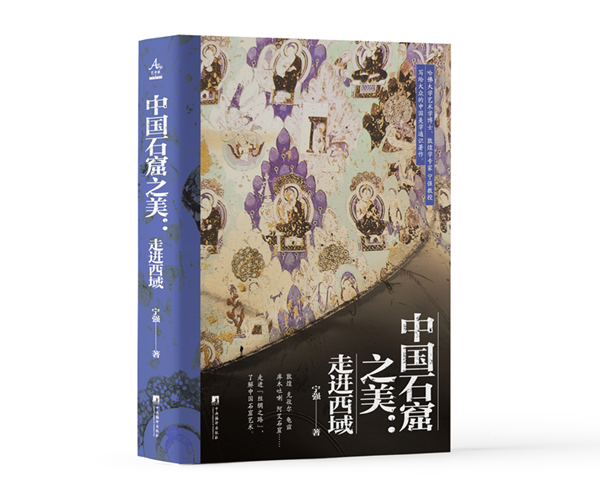

中國基因系列4 布面油畫 165cm×145cm 2007年

中國基因系列16 布面油畫 165cm×145cm 2007年

中國基因系列19 布面油畫 200cm×435cm 2008年

話題二:如何看待蘇謝偉抽象藝術作品的藝術特色、藝術語言和藝術價值

西沐:蘇老師的繪畫作品給人留下深刻印象。如果要總結他繪畫的特點,以下三點值得重視:一是他的繪畫是有修養的抽象創新。他的創新充滿修養,通過克制自己的技法,來表達的感悟,將個人修養融入畫作中。二是他的繪畫調子厚重,展現了其思考的深度。每一幅畫表達的主題,都深思熟慮的思考方式,帶有豐富的含義和細膩的感悟。三是他的繪畫都有背后特定的語義,不僅僅是一種情緒、一種感受。他通過繪畫的信息量,給觀者提供更多的可能性,更多的感受結果。他在表達自己的觀念的同時,引發人們思考和探索更多可能性。

葛玉君:蘇老師的抽象繪畫與上個世紀80年代的抽象藝術家的創作有著很大的連續性,同時也呈現出一定的距離。中國藝術發展中存在寫實性繪畫和抽象繪畫兩種語言體系,寫實性繪畫強調意義的確定性表達,而在上個世紀抽象繪畫很大意義上注重對畫面意義的消解以及對過程性,不完整性的、即時性等方面的追求。然而,蘇老師的繪畫在一定程度上代表了新世紀以來一批藝術家的創作趨向,即對抽象繪畫意義的重構,而不是對意義的消解。他是一個全面的藝術家,注重技術、藝術創作觀念的推進和自我闡釋。他的作品追求語言形式,關注對天地、泥土的別樣塑造以及對文字形象的再利用。從他的作品中可以感受到對語言形式的追求。

蘇老師的抽象繪畫探索了形式語言表達和抽象意義的重構,并展現了制作性、材料感和黑白對比等元素。他的創作也呈現了自我內心的探求和個體發現的過程,同時融入了東方哲學的理念。蘇老師的作品在不確定性和非理性中展現出一種理性的演進和建構的過程。此外,他還回歸到中國古代哲學的表達,他的創作不僅與當下的藝術話語建構形成契合,同時還會進一步激發我們對中國式美術批評術語的思考。

趙力:要真正了解一個藝術家,除了仔細觀察其作品,還需要了解其個人經歷、創作過程和創作痕跡。其實,我們特別希望藝術家與他的作品同時出現在我們面前,才是我們全面了解藝術的最好機遇,也就是說藝術家的“在場”對于藝術的“存在”至關重要。抽象藝術給予了藝術家自由創作的方式,讓個人變成精神的主人,抽象藝術的存在與科學、現代化有相關,同時具有一種“閱讀”的價值。抽象藝術也提倡一種與觀眾之間的對話機制。蘇謝偉是一位“建構性”的藝術家,代表了改革開放以來藝術家們回應中國開放階段的特征,只是他選擇以抽象性的創作也加以回應而已。藝術家的價值在于持續性的創作,并將藝術實踐與日常性的思考探索相結合。總的來說,抽象藝術被認為是一種自由創作的方式、獨特的思想表達和個人探索的價值。同時,抽象藝術也隱含著藝術內部規律性的探索,將觀念與語言置于優先的位置。

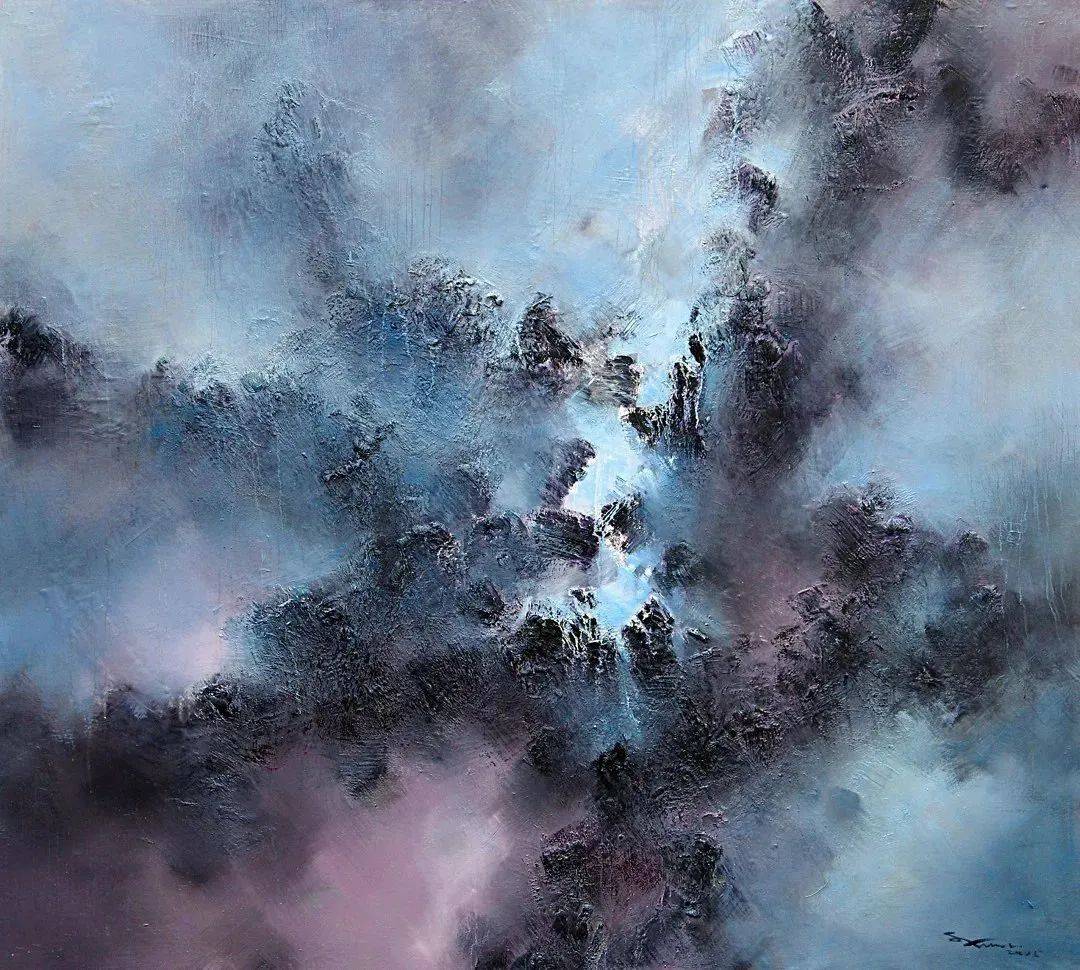

感受肖邦9 布面油畫 165cm×145cm 2010年

感受肖邦15 布面油畫 145cm×125cm 2010年

感受肖邦17 布面油畫 165cm×145cm 2010年

話題三:中國當下美術體系里抽象藝術發展的現狀、特點和趨勢

葛玉君:從80年代以來,中國的藝術創作呈現出多元化的特點,滿足了不同層級、不同人群的藝術審美需求。中國藝術創作的多元化發展和與科技的結合使得藝術作品能夠更好地滿足觀眾的需求和引發思考。現代藝術的發展和科技的進步密切相關,新的材料、方法和媒介的引入使得藝術創作呈現出創新和迭代的關系。對于藝術作品來說,重要的是思考觀眾想從中獲得什么。過去更注重確定意義的作品,而現在觀眾更希望藝術作品能夠啟發他們的想象力和創造力。

抽象藝術更多地體現了藝術家個人的成長經歷和獨特的敘事方式,與觀眾的個人經歷之間較少有共鳴。但是抽象藝術的開放性和多重解讀性,能夠引發觀眾的思考和感受。對于抽象繪畫進入市場和獲得更多受眾群體的關注,我們應該持樂觀態度。

西沐:抽象藝術在中國起源于吳大羽等畫家,經過趙無極、朱德群、吳冠中等人的發展,形成了一條發展脈絡。這些畫家通過抽象藝術表現自由、多元化的創作可能性。抽象藝術不僅使畫家的創作更加自由,也使帶動社會氛圍更加自由。它通過自由的表達、行為和欣賞,讓人們感受到社會的自由。抽象藝術也更容易與國際接軌,具有國際化的表達方式。抽象藝術的發展展示了社會的多元化和包容性。從老一代的抽象藝術家到現在與科技、數字化結合的新表現形式,抽象藝術改變和參與社會,具有一種變革力量。抽象藝術家,如蘇老師意識到自己的存在與否,從作品和社會兩個方面反映出不同的意義。作為抽象畫家,他們既產生個體行為的結果,也有為社會做貢獻的責任。

中國的抽象藝術通過自由的表達和多元化的方式,展現出社會的自由和包容性。同時,抽象藝術也具有國際化的特點,與科技、數字化的結合呈現出新的表現形式,為社會帶來了一種變革的力量。抽象藝術家也認識到自己的存在對于作品和社會意義的重要性。

趙力:目前對于中國抽象藝術家的研究還比較薄弱,更多的關注點在定義、概念和個案上,而在方法論和批評方面對于藝術家的生存狀況和創作趨勢缺乏關注。而在國外這方面有更多可資借鑒的研究及其方法論。譬如歐美對于抽象藝術與藝術市場之間的研究就很有特色。一種主流性的觀點是,西方的抽象藝術不僅推動了藝術史的進程,同時也推動了西方藝術市場的戰后重構以及塑造了以紐約為中心的全球藝術市場新中心。除了政治與冷戰的因素,圍繞著西方抽象藝術,在西方逐漸形成了一個藝術創作者、畫廊、收藏家、批評家和藝術博物館的整體結構,其中的市場機制推動了抽象藝術的傳播、確認和分享。而通過對此的研究,我們應該關注到藝術與什么樣的機制和方式產生有效的結合,以創造出符合中國特征的文化成果。

除了市場機制,抽象藝術也應該更加關注展示空間、以及與觀眾之間的關系達成。以紐曼、羅斯科為例,抽象藝術可以創造出一種沉浸式的情緒體驗,可以創造出一種極大而深遠的影響,特別是對當代人情緒的影響,在這方面我們正在展開關于抽象藝術的藝術療愈的相關研究與實驗。

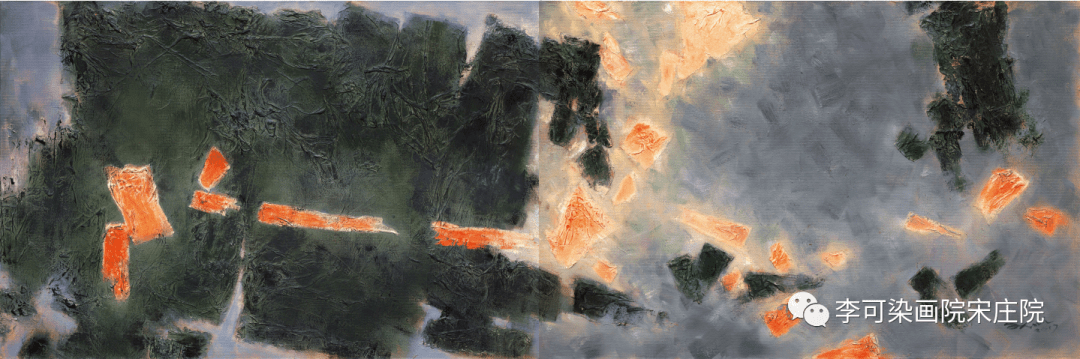

悟境25 布面油畫 165cm×145cm 2015年

悟境32 布面油畫 145cm×125cm 2015年

悟境46 布面油畫 125cm×145cm 2015年

話題四:中國藝術市場中抽象藝術的市場表現及大眾投資收藏抽象藝術的建議

西沐:要談這個問題,我們就不能不談疫情后面臨的大環境變化以及審美文化的崛起。在這個過程中,我們可以觀察到審美評判標準和原則正在解構,尤其是抽象繪畫的崛起。以吳大羽、趙無極、朱德群、吳冠中等藝術家為例,他們的市場價格在幾年內發生了巨大的變化。這表明推手正在適應市場大勢,推動抽象藝術品的價格上漲。這種變化背后的大背景是審美文化的崛起。過去中國繪畫市場經歷了從不景氣到景氣的轉變,一般都經歷古代藝術、近現代藝術和當代藝術這樣一個過程,而當代藝術則進入了當代的一個新的發展空間,市場正在向多極化發展,市場規模在拓展。近年來市場的發展不僅僅是多元化,更是多極化。多元化是指在特定語境下的藝術市場不同分布狀態,而多極化是在不同語境下產生的發展格局與機遇。因此,傳統的審美理念仍然具有生命力,同時新的審美、新評判標準也變得越來越重要。藝術品市場的發展趨勢是向多極化轉變,這發生在更多新藏家、更多新業態、更多審美文化轉型的過程中。這一轉變可能以在線交易和數字化交易等交易方式的形式表現出來,這是我們觀察市場變化的主流。

我們可以看到藝術品市場正在朝著多極化的方向發展,這是審美文化轉型的結果,并且這種轉變會以不同的交易方式呈現出來。

趙力:從現在的市場情況來看,繪畫依然是主流性的藝術交易品類。在整體市場不景氣的時候,這種情況更加明顯,無論是在一級市場還是二級市場,保守的市場觀念使得繪畫在交易和收藏兩方面占據了主導性的市場地位。不過,隨著經濟的改善和市場的多元化,這個現象可能會慢慢扭轉,只是目前還未發生。

從抽象藝術的角度來看,在2008年金融危機之后,美國藝術市場在恢復中加劇了其中心化的地位,也在這樣的過程中,美國現當代的藝術家變得在市場中越來越重要了。一個有趣的現象是,2008年金融危機之前,美國藝術市場中的明星級藝術家以安迪·沃霍為代表,以“波普藝術”為主軸。但是在2008年金融危機之后,安迪·沃霍為代表的藝術家行情出現了明確的調整。在這樣的調整和換牌中,美國藝術市場最終選擇了以抽象藝術為突破口。在過去的十年里,抽象藝術家如羅斯科、賽·通布利等藝術家的作品價格大幅上漲,成為美國藝術市場的新熱點。從2010年開始,西方抽象藝術的市場行情也影響到了亞洲。日本的“具體派”和韓國的“單色畫”藝術家,在五、六十年代大多在美國或歐洲國家參與藝術活動,他們基本融入了西方的現代藝術發展過程。除此之外,中國的華裔藝術家像趙無極、朱德群在亞洲藝術市場的行情,也可以歸為這樣的一個整體性的行情。

對于藝術市場來說,2008年的“金融危機”和2020年的“疫情”,不能僅僅看作是社會或經濟領域的事件,事實是這些轉折點的背后往往導致了審美文化的劇變。而審美文化的變化又往往是特定的語境中行動力、鑒賞力和文化共識的轉化,最終導致或推動了購買的行為或選擇的方向。

而在中國,抽象藝術市場尚未形成一個明確的市場板塊概念,對于整個市場也沒有清晰的信號傳達。正如我和西沐的研究所指出的那樣,中國藝術市場需要梳理出抽象藝術的創作群體、歷史線索,并需要形成一個以抽象藝術為核心的評價體系和市場機制。

(根據現場速錄整理歸納)

觀自在01 布面油畫 240cm×760cm 2022年

自性03 布面油畫 90cm×80cm 2020年

緣起10 布面油畫 120cm×360cm 2017年

渾08 布面油畫 120cm×180cm 2016年

本源08 布面油畫 145cm×165cm 2009年

史躍峰院長主持沙龍活動

現場嘉賓:祁志龍先生、林墨先生、索權先生分別參與發言交流互動

責任編輯:麥穗兒