唯有求索無止境 ——弓超的水墨寫生藝術

初識書法大家弓超先生是在參加北京日報組織的作家筆會上。

其后數年間每次與會,都發現他有一個到哪兒都不離手的速寫本,開始主觀地認為他像我一樣習慣隨時記點兒東西。直到有一次筆會組織參觀當地古代老宅,才發現他在獨自隔田觀景,倚靠著道旁石碑靜心寫生。我看,他畫,路過的村民也會瞅上兩眼,沒人能想到這個坐在土地上畫畫兒的,竟然會是經常現身媒體講壇授課, 著有《弓超書法集》、《魏碑楷書筆法教程》、《行書結構與筆法》、《章草寫法》、《唐宋詩行草書寫法》等二十余部專著的書法教育家。

從畫家到書家不易,從書家到畫家更難。

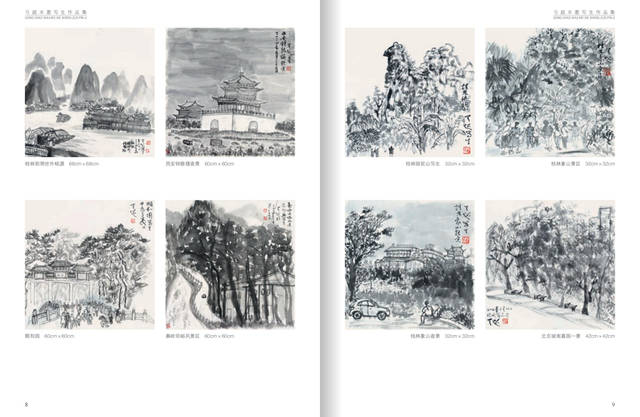

我曾以為,書家藝術造詣越高,受書道影響越大,越難開創畫境,這次北京燕京書畫社舉辦的“弓超水墨寫生作品展”,讓我看到他對書畫同源法出一脈的理解與詮釋。相比畫有寫法,寫有畫法,他更在意書畫同筆所能構成的筆墨新象,若從這個視角賞析弓超的水墨寫生藝術,相信會有新的發現與感知。

半生書道,弓超尤重臨帖究法,摹碑求悟。其書法藝術成就中有不能不說的一樁盛舉,那就是他與素有“法帖之祖”《平復帖》的一借一還。此貼為西晉陸機所作,雖然僅有八十四字,卻被后世尊為“平復體”,作為史上文學大家,陸機的《文賦》影響更大,出于對歷史文化的推崇,他萌生出以陸機的平復體為陸機的《文賦》創作書法長卷之念。可惜的是,能夠借鑒的平復字體只有區區八四之數,余下的唯有解字造字一途,他心知,但凡一體大成,后人再難衍生。他曾和我探討過有關嘗試充實平復體字數的意義,明確指出,漢字終究因人而生,書體的延續離不開書家的傳承接力,特別是類似平復體這樣袖珍型的傳世書體,后人有責任有義務使其發揚光大。當借字造字而成的平復體《文賦》書法長卷徐徐展開后,仔細一數,弓超竟然還給了陸機一千六百五十八個平復之字,這一非凡貢獻對于當代中國書壇的有序發展具有不容忽視的積極意義。鮮有人知,弓超為此付出多少心血,其難自知亦多自得。

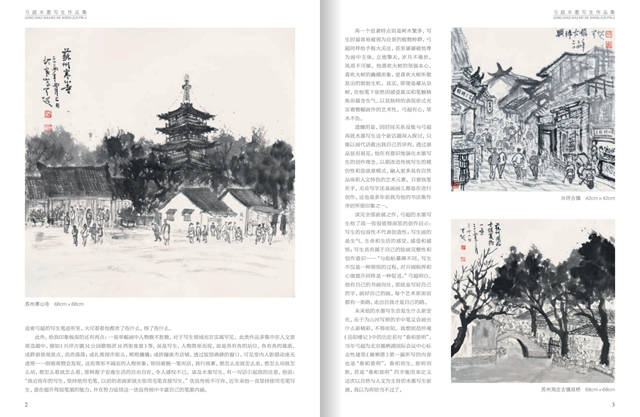

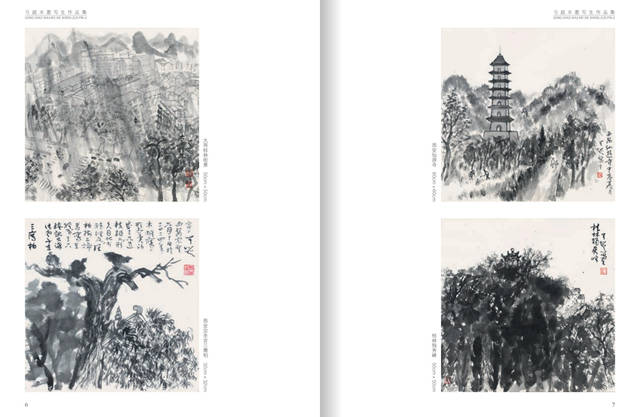

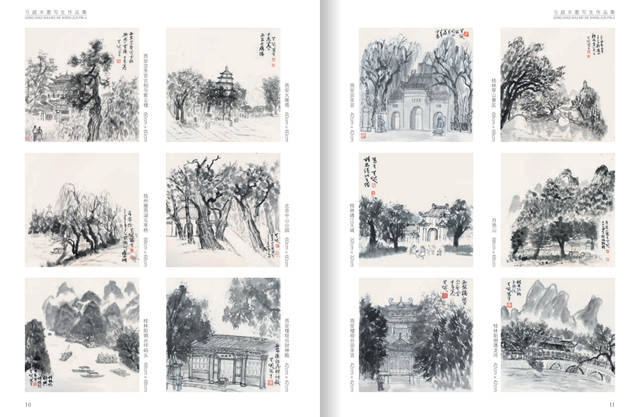

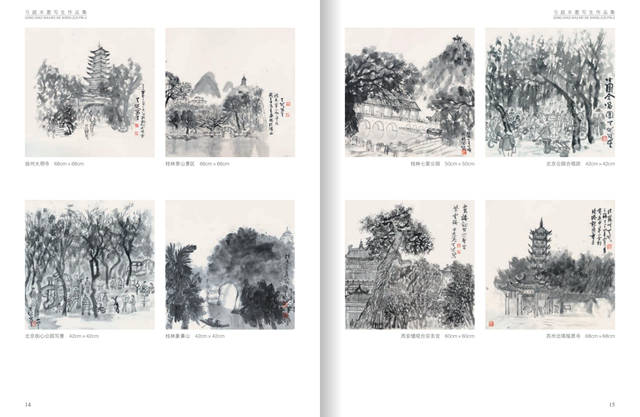

雖然入畫比書道晚了二十年,每次開展,他的畫展都不比書法展規模小。水墨寫生則是他近年來特別用心所在,亦是致力于筆法與畫法融合共生的新嘗試,力求能夠賦予作品更豐富的水墨想象空間。如《五亭橋》,最耐人尋味的是河畔春柳,粗干濃墨漸生寫意,細枝若線勾連交錯,又似欲引蟬來此一鳴,而瘦西湖中舟形亭影則半隱半現于一片悄然無聲的春色,虛實之間,可靜聽水唱波吟。再如《宗圣宮古柏》,整體構圖在保留寫生的直觀真實外,更是直接以樹開境,將大棵獨木古柏置于極為醒目的主體位置,頂端柏枝松張若云若畫,樹身上幾筆遒勁的粗壯線條,緊緊抱住留在軀干上的歲月滄桑,一樹雙景,怎么看都有書畫同根相生的錯覺,反是宮中主體建筑紫云樓顯得不爭不搶,任憑枝蔭葉遮,自是半露半浮,給整幅作品平添了幾分玄妙意趣。

“弓超水墨寫生作品展”,集中展示出作為畫家弓超的近期水墨足跡,作為北京燕京書畫社成立四十五周年慶典的組成部分,也給了我們一次深入了解弓超水墨寫生藝術的機會。

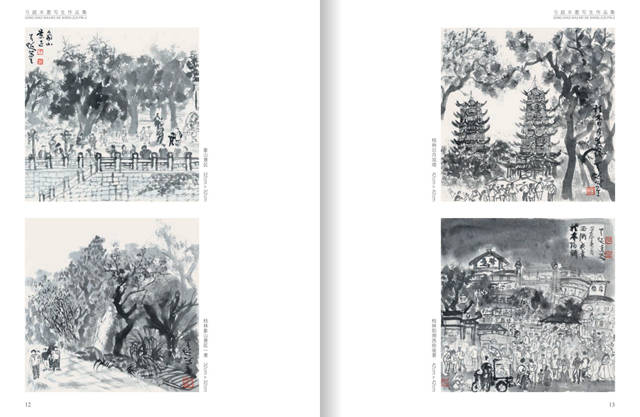

認知決定境界,在弓超看來,寫生要活起來,首先是畫家的心思要先活起來。從《大雨桂林街景》到《陽朔雞公山》,再到《陽朔世外桃源》,筆墨所及皆是他對寫生的自我解讀,即見山化山,不以眼見為實,見物化物,不以物象為真。前者裁取桂林一隅,無限擴大到唯有樓影憧憧,那一刻,曾經甲天下的桂林再度回歸自然,就那么如畫如樂般沒入漫天雨色聲中,半融半化,任游子遐想。后者平鋪一江清漓,山巒錯峰,舟未發,暫且作景,屋可居,看流水倒影,若有世外桃源,應在這一筆一水一墨中。中者為陽朔雞公山寫照,居高俯瞰,半坡一水峰連峰,船似游魚連綿不絕,隔江而居的村落自顧自在,和諧共處中,動與靜、虛與實、形與勢,構成了獨屬弓超的水墨大寫生。

按照傳統眼光審視,弓超的寫生畫無疑是在致力突破以往的紀實屬性,同時又能力保景物的真實度。對此,他很明確表示:“寫生時,畫家的眼睛不應該是鏡頭,不能原封不動的攝取并復原景物,該抓取的要抓取,該舍棄的要舍棄,才能更好的突出寫生對象的主體特征。”正是這種源自大舍大得、小舍小得的智慧理念,使其水墨寫生具有了清醒的自我審美意識。具體如何取舍,好在他的每一幅作品里都有明確標注,像早已西出陽關空留此處的《 老子講經處》,有古柏孤身擎天一力擔當的《甲辰·夏》,古稱田谷又叫田峪口可通寧陜的《秦嶺田裕》……行旅之際,若有機會追索弓超的寫生筆跡所至,大可看看他都舍了些什么,得了些什么。

此外,給我印象極深的還有兩點:一是單幅畫中人物數不勝數,對于寫生領域而言實屬罕見。此類作品多集中在人文景觀選題中,譬如《興坪古鎮》、《公園歌唱團》、《西街夜景》等,雖是寫生,人物簡形而現,卻是各有各的站位,各有各的做派,或群游景觀景點,浩浩蕩蕩;或扎堆鬧市街頭,熙熙攘攘;或擠爆夜市店鋪,透過飯館酒肆的窗口,可見堂內人影錯動座無虛席……細致觀察會發現,這些簡形不減態的人物形象,皆因懸腕一筆而活,我行我素,想怎么走就怎么走,想怎么站就怎么站,想怎么看就怎么看,那種源于安逸生活的自由自在,令人感嘆不已。談及水墨寫生,有一句話引起我的注意,他說:“我近些年的寫生,堅持使用毛筆,以前的老畫家就主張用毛筆直接寫生。” 優良傳統不可棄,近年來他一直堅持使用毛筆寫生,意在提升駕馭筆墨的能力,并在努力延續這一優良傳統中豐富自己的筆墨內涵。

再一個顯著特點則是樹木繁多,寫生時最容易被視為應景的植物種群,弓超同樣給予極大關注,甚至屢屢被他尊為畫中主體,立地擎天,歲月不能折,風雨不可摧。他喜歡大樹的堅強本心,喜歡大樹的巍峨形象,更喜歡大樹所散發出的勃勃生機。其實,即便是灌叢雜樹,在他筆下依然因感受真實和筆觸精煉而蘊含生氣,以其獨特的表現形式充實著整幅畫作的藝術性。弓超有心,草木不負。

遺憾的是,因時間關系沒能與弓超再就水墨寫生這個新話題深入探討,只能以畫代話做出我自己的評判,透過展品顯而易見,他在有意識地強化水墨寫生的創作理念,以期改進傳統寫生的模仿性和急就章模式,融入更多具有自然品味和人文特色的藝術元素。只要執筆在手,無論寫字還是畫畫兒都是在進行創作,這也是多年前我為他的書法集作序時所留印象之一。

讀完全部新展之作,弓超的水墨寫生給了我一些很值得深思的創作啟示:寫生的包容性不代表創造性;寫生畫的是生氣、生命和生活的感覺、感受和感悟;寫生具有屬于自己的繪畫完整性和創作意識……“與臨帖摹碑不同,寫生不僅是一種領悟的過程,對開闊眼界和心境提升同樣是一種促進。”弓超明白,他有自己的書畫向往,那就是寫好自己的字,畫好自己的畫,每個藝術家面前都有一條路,走出自我才是自己的路。

未來他的水墨寫生會發生什么新變化,樂于為山河寫照的手中筆又會畫出什么新精彩,不得而知。我想到范仲淹《岳陽樓記》中的歷史名句“春和景明”,當年弓超為北京雁棲湖國際會議中心標志性建筑《雁棲塔》第一匾所寫的內容也是“春和景明”。春和則生,景明則勝,若是“春和景明”四字能用來定義這次以自然與人文為主旨的水墨寫生新展,我以為再恰當不過了。( 文/于海東)

弓超,中國書法家協會會員。北京美術家協會會員。2014年在中國國家畫院美術館舉辦“弓超書畫展”,2022、2023年兩次在北京燕京書畫社美術館舉辦“弓超書畫展”“弓超書畫扇面展”,上世紀九十年代末還在北京畫店、北京國際藝苑美術館等展館多次舉辦書畫展。藝術事跡收錄于《中國人物年鑒2017》。

責任編輯:麥穗兒