【美術研究】馬瑞青:在欣賞中見到你自己 連載(八)

【美術研究】馬瑞青:在欣賞中見到你自己 連載(八)所謂“有意味的形式”

圖式結構是欣賞主體內化的知識單元,作為欣賞活動的中介,不是脫離欣賞主體而憑空抽象存在的,這些知識單元是欣賞主體的一種心理結構,是它能夠在欣賞主客體之間承擔溝通橋梁的作用,這正是圖式結構在欣賞差異產生起的主要作用。

當美術作品的視覺信息經過圖式結構的定向、篩選以后,進入欣賞者的主觀世界,喚起人深層的期待心理,欣賞者就會全神貫注的保持高度的注意,在圖式定向階段各種心理機制還是剛剛展開,在這個階段,圖式結構內的知識單元與輸入的視覺信息相匹配,不過這種匹配不是一對一的匹配,而是通過欣賞者的想象與聯想,信息與圖式結構中的知識單元有“同構”的作用,美術作品的視覺信息可以引起圖式內相關知識單元的對應,從而在欣賞者腦中首先顯出可以識別的形象。

愛德華·S·凱西在杜夫海納《審美經驗現象學》英譯本前言中談到關于知覺的一般理論。在這一理論中,知覺是被看作通過三個階段進行的,其中第二個階段即表象和想象階段,知覺傾向于對象化,把感知到的初步內容塑造成可辨認的實體和事件。可以見出,這一階段涉及到的心理過程主要為想象與聯想,產生初步的形象,進而產生對作品的初步理解。這里的想象與聯想是以圖式結構內部的知識構成所決定的,由此引發的審美感情也是由欣賞主體的圖式結構造成的,但形式論者并不這樣認為,認為主要原因是因為視覺信息的“有意味”性,對持此論者,我們不妨看一下洪毅然先生在談視覺形式的絕對獨立性與相對獨立性時,分析貝爾的‘有意味的形式’的偏頗時的論述:……我以為“積淀”學說倒可能是一把可能有效——至少有用的鑰匙。

杜夫海納

簡單說來,一切‘有意味的形式’之所以具有這種那種“意味”(及其“意味”的美),其實并非僅僅由其純“形式”本身各自的物質性狀,給予人們感觀以不同物理刺激,產生不同感覺所引起的不同生理、心理反應而已。實乃由于人類在悠久歲月的生活實踐行程中,反復的與各種各樣的事物,曾經發生包括審美關系在內的這種那種實踐“關系”,故已歷史的早把那些“關系”所包含的這種那種生活內容意義“積淀” 于其中。只因歲月的流逝,時間過于悠久,“條件反射”已經轉化成了“無條件反射”,“暫時聯系”已經轉化成了“固定聯系”。從而簡直無待于思考,便能純“直觀”地直接感受到它們似乎僅屬純粹“形式”本身所具有著的這種那種意味來了。

克萊夫·貝爾

質而言之,正如洪毅然在《再談形式美和抽象美》一文中提到的:“一切“有意味的形式”之這種那種“意味”,其實并非真正只是屬于其純粹“形式”本身所固有的。”

這段話深刻的揭示了視覺信息的意味的根源——在于積淀(內化)于欣賞者圖式結構中的已有視覺經驗(知識單元),初步形象的形成有賴于主體圖式結構的參與。

由于主體圖式結構的知覺功能的作用,大多數繪畫、雕塑等美術作品所包含的視覺元素都可以在欣賞者頭腦中還原為一定的形象,在形象比較具體的美術作品中這個過程比較自然,畫面上的形、光、色、影很容易讓欣賞者識別出形象,相對來說產生的差異也較小。而對于抽象作品而言,這個過程中產生的差異則較大,欣賞者會根據自身圖式形成有差別的形象,這不僅已經造成欣賞結果的差異,也直接影響著欣賞的下一步——意義的理解。(未完待續)

責任編輯:麥穗兒

- ·上一篇文章:卓越二十卓年丨趙剛:精益求精的紹興銅雕技藝傳承者

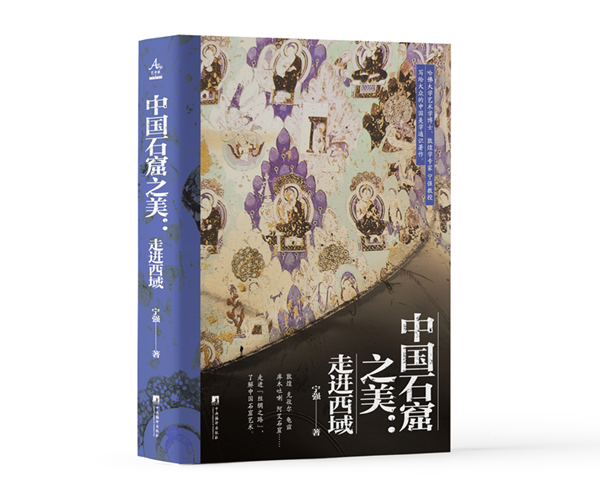

- ·下一篇文章:紋集千祥,佛佑萬象紋集千祥,佛佑萬象

- 【美術研究】馬瑞青:在欣賞中見到你自己 連載(十四)

- 【美術研究】馬瑞青:在欣賞中見到你自己 連載(十三)

- 【美術研究】馬瑞青:在欣賞中見到你自己 連載(十二)

- 【美術研究】馬瑞青:在欣賞中見到你自己 連載(十一)

- 【美術研究】馬瑞青:在欣賞中見到你自己 連載(十)

- 【美術研究】馬瑞青:在欣賞中見到你自己 連載(八)

- 【美術研究】馬瑞青:在欣賞中見到你自己 連載(七)

- 【美術研究】馬瑞青:在欣賞中見到你自己連載(六)洞穴假象和心里定向

- 【美術研究】馬瑞青:在欣賞中見到你自己 連載(五)圖示之辨與圖示之便

- 【美術研究】馬瑞青:在欣賞中見到你自己 連載(四)圖示

- 【美術研究】馬瑞青:在欣賞中見到你自己 連載(三)差異(下)

- 【美術研究】馬瑞青:在欣賞中見到你自己 連載(二)差異(上)