藝術打假:也談代筆書畫現象

當前藝術市場、美學研究、藝術出版、藝術展覽、藝術創作、美術評論等領域的“假象”可以說是一派繁華之后的良莠不齊,亂象叢生。

由于本文題目所限制,筆者僅就代筆書畫現象作些探討。

關于代筆書畫的源流問題,至少可以追溯至中國第一部繪畫通史著作《歷代名畫記》。《歷代名畫記》曰:“吳生每畫,落筆便去,多使琰與張藏布色,濃淡無不得其所。”文字內容大意是吳道子作畫時,多使弟子代為設色。此外《歷代名畫記》中也有關于王維“授人代為畫作設色”的記載。

吳修《青霞館論畫絕句》中記載:“曾見陳眉公書札云,子居老兄,送去白紙一幅,潤筆銀三星,煩畫山水大堂,明日即要,不必落款,要董思老出名也。”,這也明確的道出了董其昌的代筆現象。

傅青主晚年也有“三二年來,代吾筆者,實多出侄仁,人輒云真我書。”的其子傅眉、其侄傅仁代筆后署名“傅山”的現象。

稽留山民金農晚寓揚州,多以賣書畫自給。他也遇到過同樣“代筆”的問題,其代筆者多為項均、羅聘、陳彭三人。較之上述吳、王、董、傅四人而言,這種“代筆”似乎有了流程化和專業化的發展趨勢。就連金農自己也說:“項均梅格戍削中有古意,有時為予作暗香疏影之態,以應四方求索者。雖鑒別若勾處士,亦不復辨識,非予之殘煤禿管也。嗟呼,前年羅生聘,今年又得項生,共得詩畫之緣也。”

鄧之誠《古董瑣記》載:“板橋絕句云:西園左筆壽門書,海內朋交索向予;短札長箋都去盡,老夫贗作亦無余。文人游戲,何所不至,恐自來贗作者,不只板橋,而板橋所贗者,不止西園壽門(金農字)耳。翁文恭曾見壽門致朱筠谷前后十余札,皆請其代筆,又有楊姓,則壽門亦公然令人作偽矣。”同樣地,鄭板橋也因政務冗忙,不及應付,輒令其北子譚云龍(子獻)代筆;

大量歷史文獻證明,宮廷女畫師繆嘉蕙也曾有為慈禧晚年“代筆”書畫。

■圖一 慈禧《牡丹富貴圖》(1896年)

關于中國書畫史上的“代筆”現象,是代代有之,舉不勝舉的。

在近現代藝術史上,特別是隨著改革開放的深入發展,我國人民生活水平的不斷提高,人們的消費觀念、消費方式和消費行為在發生巨大變化的歷史背景下,書畫創作的“代筆”現象更是越演越烈,其規模之大、區域之廣、數量之多、技法之新等情況堪稱“空前”,為世罕見。

縱觀中國書畫史,就代筆的內容來看,其作品多以書畫創作(局部或整體)、署名、題款、鈐印等形式而制作書畫成品。

細究發現,代筆人的角色主要有以下三種類型:

第一類是當時人或學生所為。如學生羅聘為老師金農代筆、臣繆嘉蕙為皇太后慈禧代筆現象

等;

第二類是藝術家家人、親戚代勞。如兒子傅眉、侄子傅仁為傅山代筆,夫趙孟頫為妻管道昇代筆現象等;

第三類是后人所仿的。如孟津王鐸“余書獨宗羲、獻,書不宗晉,終入野道”的“摹古”代筆現象等;

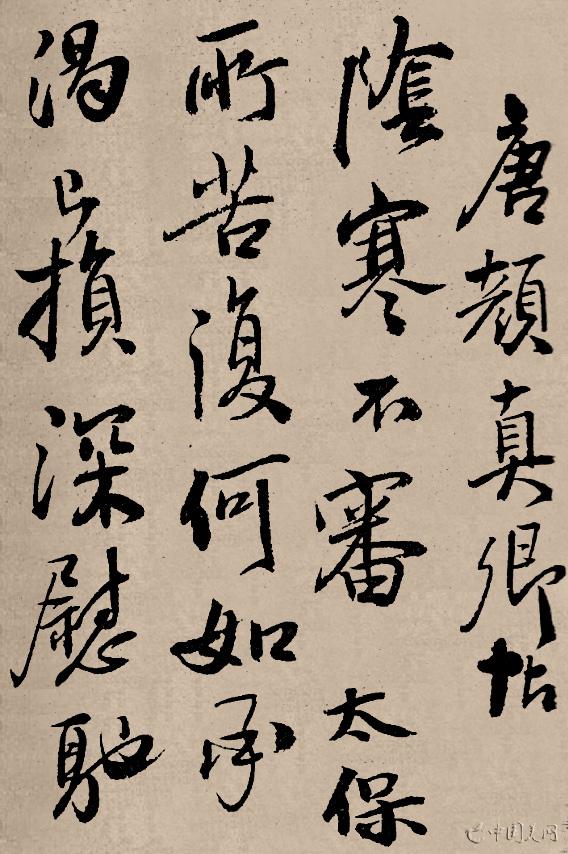

■圖二 王鐸《臨唐顏真卿帖》(局部)

就代筆性質而言,主要有“主動代筆”、“被動代筆”和“意外代筆”三種現象。前兩者不難理解,關于第三者現象,我們僅此以“清末海派四大家”吳昌碩為例略作說明。據說吳昌碩晚年常在午覺醒來后錯把弟子的臨習之作看作是自己的筆墨而署上“吳昌碩”款名的事情,雖是一種“代筆”現象,如果要從性質的角度定性,應該簡單的歸結為“意外代筆”吧。

關于代筆的成因、代筆與倫理道德、代筆與藝術生態等問題,敬請關注《藝術打假:中國美網在行動》第三期《理解與困惑:代筆書畫中的倫理道德問題》。

責任編輯:麥穗兒