科技融合創新推動媒介迭代重塑:第四媒介論

編輯推薦:

本期隆重推出高峰、西沐兩位學者關于“第四媒介論”的深度力作。文章以宏闊的視野,立足數字新經濟背景下的科技融合創新,深刻洞察媒介迭代的內在邏輯,創造性地提出“第四媒介”的概念,并將其定義為以元宇宙及其關聯技術為基座的數智化場境。

兩位作者不僅系統梳理了媒介發展的歷史脈絡和技術邏輯,更從數據核心化、智能工具化、場境中心化三個維度,精辟概括了第四媒介的主體特征。文章深入剖析了第四媒介的系統要素、結構行為與環境特征,為我們理解這一新興媒介形態提供了清晰的理論框架。

“第四媒介”的提出,是對傳統媒介理論的創新性發展,更是對未來媒介發展趨勢的前瞻性預判。它預示著媒介將從“在場”走向“在境”,最終回歸“人即媒介”的深度融合狀態。這不僅是技術演進的必然結果,也深刻反映了社會發展和人類需求的變遷。

本文的價值在于,它不僅為學界提供了深入研究第四媒介的理論基礎,更為政府部門、產業界把握未來媒介發展方向,推動文化數字化戰略實施,提供了重要的決策參考和實踐指導。擁抱第四媒介,積極布局數智化場境,將是把握未來傳播格局、引領社會發展的重要方向。我們相信,本文將引發學界和業界的廣泛關注與深入探討,共同迎接一個全新的媒介化未來。

科技融合創新推動媒介迭代重塑:第四媒介論

高峰1,西沐2

摘要:數字新經濟背景下的科技融合發展與深化推動了數字新基礎設施的建構,促進了媒介功能的泛化與融合,從而推動媒介形態走向迭代與重塑。本文基于數字經濟背景下的媒介更迭與融合特征,提出了以元宇宙及其關聯技術為基座的數智化場境正在成為一種基礎化媒介(即第四媒介)。同時基于對第四媒介的概念、特征及其趨勢的分析,推導得出第四媒介的系統要素、結構行為與環境特征,進而為實現中國式現代化文化數字化戰略,提供實施對策與發展建議。

一、問題的提出

數字科技跨界融合創新促使科技、經濟與社會空前一體化發展。科技創新作為一種建制力量,越來越成為社會經濟與政治變革的重要力量。新媒體所承載的新內涵與數字資源作為一種全新的經濟形態的支撐點,與以往的傳統文化資源的非標性、復用性、價值的發現性、需求的個性、環境的友好性等有很大的不同,最主要的是體現在其資源形態與特質上。數字資源的這些形態與特質,決定了與其相適配的媒介將是區別于傳統媒介體系的一種全新媒介形態,它要求以人為中心,以深度體驗為手段,通過數字化場景的建構實現數字資源的系統化、智能化、平臺化、融合化、生態化與民主化。

科技融合與深化推動了新基礎設施的建構,二者又共同推動了媒介迭代與重塑的發展。2022年5月,中共中央辦公廳、國務院辦公廳聯合印發的《關于推進實施國家文化數字化戰略的意見》明確,到“十四五”時期末,基本建成文化數字化基礎設施和服務平臺,形成線上線下融合互動、立體覆蓋的文化服務供給體系。 在媒介形態不斷迭代融合的過程中,一種新的媒介形態——“第四媒介”在人與媒介、科技的融合過程中,正依托“數智化場境”不斷加快更迭與重塑。第四媒介作為一種創新媒介形態,有著自身特定的系統發展規律,研究與認知這一規律趨勢,對于實施國家文化數字化戰略,構建數字化基礎設施及其服務平臺,實現中華文化全景化呈現與數字化全民共享,加快推進中國式現代化具有重要現實與戰略意義。

二、媒介更迭的軌跡、階段與趨勢

在我們考察媒介進化發展的歷史過程中,可以清楚地認識到媒介及其傳播的每一次進步與更迭,同時也是媒介對于人與社會關系的解構與重塑。這背后所體現的正是媒介與科技融合創新及其新基礎設施建構發展與媒介跨界融合范式革命共同推動的結果。

1.媒介研究的歷史脈絡

回顧媒介的發展進程,每個特定的歷史時代都有其代表性的新媒介產生。因此所謂“新媒介”的概念也是相對的。新媒介對傳統媒介的沖擊,最后大多都會走向融合共存。報紙、廣播、影視作為媒介信息的載體,雖然你方唱罷我登場,最后又都難以走出進化更迭的宿命,成為新世紀以來網絡新媒體視角下的傳統媒介。

從拉斯維爾(Harold Lasswell)的“5W模式”到傳播學五大領域,以往經驗主義下的媒介與傳播研究習慣于將媒介看作“工具”,用一系列可觀察、測定與量化的數據來認識媒介傳播現象。而在互聯網技術深刻影響下的媒介迭代邏輯,由于“萬物互聯”理念的蔓延而不再延續線性化軌跡推演。回顧人類對于媒介的研究,早在19世紀,塔爾德(Jean Gabriel Tarde)已開始關注報刊、書籍、報紙類主流大眾媒介在輿論關系的建立中所起到的影響。20世紀初,庫利(Charles Horton Cooley)和米德(George Herbert Mead)等社會學家提出了象征互動理論,認為人與人之間通過象征符號的傳遞相互作用。布魯默(Herbert Blumer)強調人的自我互動是其與他人社會互動的內在化,即人的自我互動成為其社會關系的“顱內”反應。李普曼(Walter Lippmann)認為,大眾媒介為我們建構起一個虛擬環境,這個擬態的現實環境也成為大眾媒介受眾了解現實并作出判斷的主要參照依據。其觀點也對本文后續“數智化場境”觀點的提出提供了借鑒。

日益復雜的社會需求使得人們對媒介的依賴越發增強。美國學者格伯納(George Gerbner)將電視看作日常生活中培養特定世界觀的象征性環境,強調大眾傳媒的傾向性使得人的主觀現實與客觀現實之間出現了較大偏離。梅羅維茨(Joshua Meyrowitz)將麥克盧漢(Marshall McLuhan)和戈夫曼(Erving Goffman)的思想加以統一,認為人的行為根據其所處信息化社會場景的定義進行塑造與修訂,并將場景的信息化看作物質場所與媒介場所的同一性。麥奎爾(Denis McQuail)則將媒介看作社會關系的中介,認為受眾通過大眾媒介建構意義并加以實踐,媒介則充當社會信使的職責。

美國社會哲學家芒福德(Lewis Mumford)在1934年出版的《技術與文明》中,將技術發展的歷史還原至人類史前時期,強調人類工具是人的生命技術(bitechnics),即人的生活裝備的特定組成部分。本雅明(Walter Benjamin)在其1936年發表的《機械復制時代的藝術品》一文中,認為復制技術一方面對原作的唯一性及其“韻味”構成挑戰,同時也使其獲得新的意義并被更廣泛的群體所接受。同年,胡塞爾(Edmund Husserl)在《歐洲科學的危機和超驗現象學》中指出,隨著現代科學技術的發展,人的感官世界與科學技術所建構的現實世界之間存在二元分裂。此后,麥克盧漢則從媒介演化的角度將人類媒介化的歷史概括為“部落化、非部落化、重新部落化”三段,其背后所隱含的意義即人的“有機化、機械化、重新有機化”路徑,亦即芒福德的“生命技術、單一技術、生命技術”概念。綜上,以上學者對于媒介及其技術下人與社會關系的變化趨勢,也為本文后續關于媒介形態發展進程及其未來趨勢的分析提供了諸多啟發。

2.媒介迭代的技術邏輯

(1)媒介技術發展的歷史回顧

隨著媒介技術的更迭與重塑,人類先后經歷了口語傳播、文字傳播、印刷傳播、電子傳播,以及互聯網傳播階段。口語傳播時代,媒介即人自身,人們通過語言、手勢等方式及時進行交流。其特點是信息的傳播速度快、距離短,信息所涵蓋的豐富程度低,同時也是人類實現社會化生存的基礎。赫拉利(Yuval Noah Harari)在其著作《人類簡史》中述及由于溝通協作,人類在數萬年前的史前時代即戰勝了無數體型上遠超于我們的強大生物,逐漸成為這個星球的主宰;前文字傳播時代(史前時代)的人類也曾經歷了結繩記事、圖畫敘事等探索,這些信息傳播方式相比文字有其自身優勢,也在后來成為媒介技術更迭的重要驅動力量。進入文字傳播時代,隨著文字符號的出現,人類開始在多種媒介載體(如甲骨、草紙、竹簡、絲帛等)上,借助多種書寫工具(如秸稈、羽毛、鬃毛等)傳播文字信息。文字的可保留性與可攜帶性也使得信息的傳播距離、容量與時效性均得到大幅提升,從而為中國先秦時代思想觀念百舸爭鳴的文化盛世奠定物質基礎;在文字傳播的技術更迭上,古代中國人所發明的活字印刷術,也隨著絲綢之路的綿延、中外交流的持續推進,成為改變西方由中世紀走向文藝復興與啟蒙思想時代的重要信息技術推動力量。

隨著印刷術對于西方封建秩序的瓦解,指南針與火藥在西方航海大發現中的應用也讓西方人開始看到科學技術對于現實生活的重要重塑作用。此后,資本主義工商業的崛起,工業革命也走過了蒸汽、電力時代,誕生了諸如留聲機、電報機、攝像機等信息存儲與傳播的新工具,開啟了媒介傳播的電子化時代。通過電報與收音機的普及,人們可以隨時與遠方的親人取得聯系,及時了解國內外熱點事件,借助影視作品,人們也第一次看到了百余年前先人真實的言談樣貌,也能在戰爭時期鼓動民眾不畏強權、抵抗侵略。及至戰后和平時期,電子媒介又成為大眾消費社會形態不可或缺的娛樂載體。

上世紀后期,互聯網技術由軍用轉入民間,也使得大眾信息傳播出現了一次重要融合,互聯網媒介不再是對以往媒介的差異化替代,而是對此前諸多媒介的再造與融合。正因為此,當時的人們更習慣稱互聯網媒介為“新媒體”,同時稱其產品為“多媒體”。

(2)數字技術、元宇宙與數字場景媒介化

媒介已經成為社會變革的重要建構力量。以互聯網為代表的第三媒介即媒介的泛化,而本文所言的第四媒介則轉向媒介融合化與社會生活深度媒介化階段。“媒介融合化”與“深度媒介化”在媒介化發展理論以及進化脈絡上均有所不同,及至一種全新的理論與社會進化發展范式。一方面,深度媒介化是不同于媒介化理論與社會發展的新范式,以互聯網加人工智能算法為代表的數字新媒介,作為一種新的“建構”社會的力量,與以往任何一種傳統“舊”媒介不同,其下沉為整個社會的“可視化操作系統”。從媒介化到“深度媒介化”的范式變革,意味著新的傳播主體與載體所建構的新型媒介關系將在一定程度上人類的社會關系與結構。換言之,媒介及其傳播不再只是社會結構中的一個功能組件,而是轉變為構成整個社會形態的要素系統。七所編織的越來越復雜的社會網絡逐漸演變為社會結構本身,促成傳統社會規則與社會形態的迭代、融合與重塑。另一方面,“媒介融合化”業已成為不同于“深度媒介化”的另一全新范式。其在數字化背景下,更加強調“數實融合、虛實融合”發展模式,成為以新數字基礎設施為載體,以元宇宙及其關聯技術為基座的“數智化場境”建構為核心的一種沉浸式體驗融合新媒介形態。

(3)基于元宇宙媒介特征的第四媒介技術

隨著數字經濟的不斷發展,數字化場景與數智化場境的發展迭代,其發展的內在邏輯已經對社會發展形態與價值建構給予了巨大的沖擊與發展的空間。2022年7月,上海經信委發布《上海市培育“元宇宙”新賽道行動方案(2022—2025年)》,對元宇宙所需關鍵技術、基礎設施、交互終端、數字工具等提出建設任務。此后各地政府也陸續出臺相關政策,大力發展“元宇宙經濟”。

近年來被媒介廣泛關注的“元宇宙”強調真實與虛擬世界從二元對立到迭代融合,其多種呈現形態也拓展了“時空”概念,衍生并延伸了當下人的生活與生存方式。通過UGC信息傳播與POW分布式記賬系統,元宇宙可以公開證明每個信息用戶對鏈上虛擬世界的實際貢獻,所有這些貢獻都將被確認為僅屬于用戶個人的數字權益資產。本文認為,元宇宙所依托的技術支撐范圍較廣,如近眼顯示技術、三維圖形引擎、感知交互、數字孿生等,但當下結合媒介迭代重塑進程,最重要的是以AI人工智能為引導的底層技術框架。

3.媒介迭代的主要階段

媒介傳播的內容與載體(即渠道)通過形塑媒介與社會之關系直接影響人類發展進程。西方傳播學者波斯特(Mark Poster)將媒介及其信息傳遞過程分為三個階段:第一階段為面對面口頭媒介,特點是符號的互應;第二階段為印刷的書寫媒介,特點是意義的再現;第三階段為電子媒介,特點是信息的模擬。媒介主體在此階段由于信息的不穩定性,多伴隨著為去中心化與多元化自我意識的建構過程。波斯特的信息傳遞階段劃分和本文前述媒介技術影響下的口語傳播、文字傳播、印刷傳播、電子傳播(含互聯網傳播)階段大致相近。此外,美國傳播社會學者洛基奇(Sandra Ball-Rokeach)則將大眾傳播定義為獨白式的傳播,人際傳播為對話式的傳播,而信息技術下的媒介傳播則被定義為電子對話式(telelog)的傳播。

類似的媒介階段劃分,還有以單向傳播為主的“第一媒介”、雙向互動傳播的“第二媒介”,以及以沉浸式傳播為主的泛眾傳播媒介等。在第三階段,社會、環境和人均成為媒介傳播的載體。依托于“網絡環境化”與“環境網絡化”對媒介空間的重構,沉浸式傳播媒介也從社會信息的單一載體,轉變為全方位社會服務體系。

在媒介的發展演進過程中,互聯網技術的迭代及其所衍生的相關服務與產品,也在深刻地改變著媒介的功能與定位。對此,國內學者李沁(2017)將本世紀以來互聯網浪潮攪動下的媒介融合趨勢看作是“第三媒介”時代的到來;楊莎(2012)則將互聯網技術下的媒介形態稱為“第四媒介”,認為其與傳統媒介一樣具有輿論監督功能。與此相似,李鴻等(2002)則從傳播學視角將傳播活動下的媒介大致分為人際傳播媒介(如書信、電話等),組織傳播媒介(公文、宣傳欄等)、大眾傳播媒介(報紙、雜志、電視等),以及網絡傳播媒介四類,并強調網絡傳播媒介既是大眾傳播,也是人際傳播和組織傳播媒介。上述學者對于“第四媒介”的定義雖與本文觀點有所差異,但從中也可發現其對于互聯網技術迭代下媒介融合化趨勢的思考和分析。可以說,互聯網技術迭代下以數字化智能媒介為代表的新媒介與傳統媒介間運行方式的巨大差異,也形成了網絡媒介與傳統媒介之間,因媒介化邏輯方式的不同而形成的“信息的透明高墻”。

基于此,胡翼青等(2020)借用現實主義戲劇理論關于“第四面墻”的概念,用戲劇舞臺與觀眾之間“看不見的墻”來比喻網媒與傳統媒介之間,因媒介融合與媒介壟斷的差異化競爭模式所帶來的認知隔閡與模式差異。網絡媒介既連接了內容與受眾,又借助識別技術篩選用戶生成內容(UGC)。兩者合力構筑起用戶自營模式(即自媒體)下信息生產與傳播的閉環網絡。這種自治循環與“網絡環境化”同“環境網絡化”視角二元迭代下沉浸式傳播的產生互為佐證,構成了當下媒介融合大環境背景下第四媒介迭代重塑的底層邏輯。

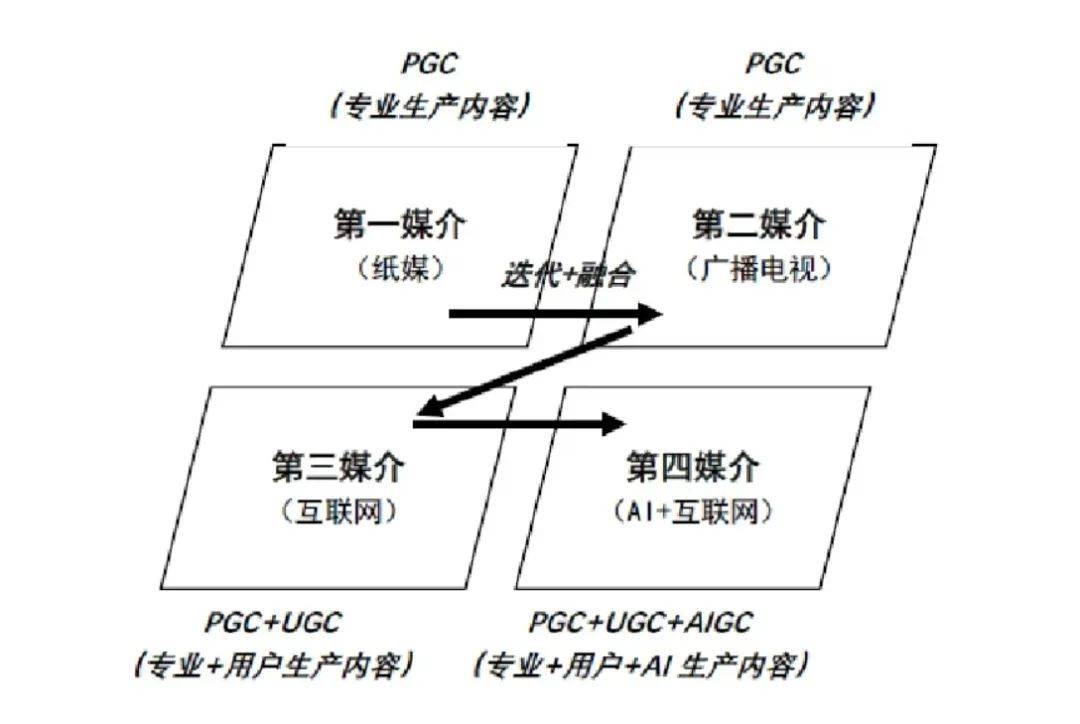

綜上,本文傾向于將媒介迭代看作是一種融合的進程,并依托媒介迭代與融合的技術特征,將其階段劃分為第一媒介(紙媒)、第二媒介(廣播電視)、第三媒介(互聯網媒介),以及本文重點關注的第四媒介(以元宇宙及其關聯技術為基座的新媒介形態)四種。

其中,口語傳播技術時代因為主要依托人自身進行,所以在媒介技術迭代視角下被歸為零媒介(人自身),特指第一媒介之前人類漫長的史前時期(無文字記載)。同時將印刷媒介并入第一媒介時期,是因為印刷技術的普及雖然改變了媒介傳播的速度與范圍,但在早期所傳播的內容端仍以文字加圖畫(手繪)為主,印刷載體也主要是各類紙張(經濟實用性影響)。相對而言,第三、第四媒介均處于互聯網技術高速發展、網絡信息大爆炸的當下,其主要區別“分水嶺”即是AI技術在媒介傳播中的廣泛應用。而隨著科技融合下新基礎設施(數智化場境)的迭代,人與媒介之間的關系也將迭代重塑至傳播伊始的“人即媒介”。此時的“人”已不是茹毛飲血的原始先民,而是媒介與技術深度融合后的媒介化的“人”。

4.媒介迭代的基本趨勢

“媒介融合(media convergence)”的概念較早由美國麻省理工學院的普爾(Ithiel De Sola Pool)于1983年提出,意指“媒介所呈現的多功能一體化趨勢”。國外關于媒介融合的研究主要基于媒介史、政治經濟學與文化研究視角。其中,文化研究視角以詹金斯(Henry Jenkins)為代表,強調媒介融合先后出現的數字革命范式(digital revolution paradigm)與新興融合范式(emerging convergence paradigm),前者主張“媒介技術替代”,后者強調“媒介互動融合”,認為融合不僅發生在媒介載體層面,也因受眾社交需求的改變而在受眾的意識認知層面產生。

媒介理論家麥克盧漢(Marshall McLuhan)在與其子埃里克(Eric Mcluhan)合著的《媒介定律:新科學》一書中,提出了媒介演化融合的四條定律,即提升、過時、再現與逆轉。其認為,每種媒介都基于這四種功能而處于不斷轉化之中。從中不難發現,媒介迭代重塑的重點不在于“替代性”,而是“融合化”。其融合動力不再源自傳統媒介主體(紙媒、廣播電視媒介),而是轉向傳統媒介受眾主導下UGC與PGC信息生產與傳播模式的統一。

本文認為,媒介的這種演化融合更類似于辯證法所強調的揚棄基礎上的繼承,即由肯定、否定、否定之否定所形成的螺旋式上升軌跡。本文認為媒介迭代、融合與重塑的基本趨勢主要源自以下四點:一是數字化基礎設施的迭代,如5G、web3.0、物聯網等技術對于人與人、人與物、物與物之間關系的改變;二是媒介與科技融合的深化,如VR、AR、MR等可穿戴設備逐漸將人轉變為媒介;三是媒介系統重塑進化的內在規律,即隨著技術的更迭,媒介越發走向個性化、智能化、泛眾化、擬真化發展路徑,從而逐漸重塑并融入人自身;四是社會新的消費需求促使科學技術的發展在打破舊有生產工具、生產關系的基礎上,通過創造新的消費需求,建立新的社會關系。媒介在這一迭代融合與重塑過程中也始終扮演著銜接與推動的角色。

三、數字經濟背景下的媒介更迭與融合

數智化場境視角下的第四媒介在“藝術技術化”與“技術藝術化”的驅動下,借助數字基礎設施的迭代,通過“網絡環境化”與“環境網絡化”,正在演變為一個社會化生態體系。

1.數字基礎設施助推數字經濟業態更迭與重塑

在國家統計局發布的《數字經濟及其核心產業統計分類(2021)》中明確了“數字經濟是指以數據資源作為關鍵生產要素、以現代信息網絡作為重要載體、以信息通信技術的有效使用作為效率提升和經濟結構優化的重要推動力的一系列經濟活動。”由此不難總結得出數字經濟的三個重要基礎要素即數據資源、信息網絡、通信技術。這三個領域當下的發展又以大數據(Big Data)、區塊鏈(Blockchain)和第五代移動通信技術(5G)為代表。

2.數據的數字資源化成為發展數字經濟的基礎

發展數字經濟的基礎是數據的數字資源化,其核心是數字資源的價值發現,其既是基于新資源形態的全新發展范式,也是數字經濟新形態能夠成立的關鍵。數據價值的發揮需要建立在多源(元)數據的融合碰撞以及共享流轉基礎之上。換言之,唯有讓數據及其資源動起來、用起來,繼而才能產生、增加并發揮其價值作用。

2022年12月2日,中共中央、國務院發布《關于構建數據基礎制度更好發揮數據要素作用的意見》,特別提出要建立合規的數據產權制度、數據要素流通和交易制度、數據要素分配制度以及治理制度。數字資產具有多種形態,包括數字性、內容性、復合型、數據性等不同形態,區別于傳統的要素形態,賴于價值發現的價值形成機制,對于新消費市場而言,可能具有更優的解決方案和產品形態,對于大眾而言具有更開放、更智能、更便捷的應用場景,因此,數字資產是數字經濟形態發展與更迭過程中至關重要的中心性環節。

3. 數字經濟新形態下的媒介功能不斷泛化與融合

德國媒介理論學者基德勒(Friedrich Kittler)認為,人的主體性意識及其時空感知與媒介技術的物質性轉變相關。人不是歷史的主體,而是技術的客體。今天在媒介迭代過程中,依托互聯網技術、通信技術、信息處理與管理技術融合,可以形成創意、生產、流通與消費資源的新融合與新配置,提升媒介化水平與效率。電商平臺對于傳統線下商鋪的重塑,隨著抖音、快手等自媒體平臺對于淘寶、拼多多在線購物模式的融合,加速了數字經濟下大眾消費結構的快速轉型,以及數字化消費場景的建構。

在數字化場景下,數字資產作為重要的生產要素作用于企業模式、產業融合、市場運行等多個方面,形成新的邏輯系統即數智化的底層邏輯,改變人們對于資產的傳統認知,從而形成新的市場與產業邏輯和行為模式。在應用場景方面,數字資產在以元宇宙技術集成的技術形態中可以更好的發揮自己的優勢和特色,利用新技術手段優化資產的各個環節,通過對于有效信息的采集和分析,將數字資產的智能化、個性化、多樣化以及具有針對性等優勢更好地運用在生產、研究、運營等各個方面,形成媒介泛化與融合下的應用“場境”。

4.媒介信息生產與傳播路徑及其效應顛覆性轉變

新媒體藝術理論家曼諾維奇(Lev Manovich)認為,互聯網技術下的新媒介之所以不同于以往的傳統媒介,在于新媒介是通過“數字化表征”來運作的。新媒介的“新”體現在其運行通過二進制數字符號的生產與處理實現。而當數字符碼使得文化形態(藝術、音樂和文本等)的表征可以被復制、修改和傳播。其所具有的通用性和可復制性也使得媒介的傳播速度更快、成本更低、效率更高。費爾德曼(Tony Feldman)則將數字媒介所具有的這種特征概括為“無偏見性”(impartial),認為其不再采用一系列不同的技術來處理不同的數據形式,而只需單一的“元媒介”實現。

費爾德曼所言的“元媒介”(Meta Media)概念最早由美國計算機科學家艾倫·凱(Alan Curtis Kay)提出,指個人計算機重塑下的媒介形態特征,國內也有學者將其稱為“媒介的媒介”。“元媒介”的概念更加近似于媒介迭代融合與重塑后的新媒介形態(即元宇宙),即以元宇宙技術為基座的新媒體形態對于社會形態的重塑。

四、第四媒介的概念、特征及其趨勢

以元宇宙及其關聯技術的發展為基礎形成的數字場境媒介化構成了第四媒介對于以往三類媒介形態的迭代與重塑,其作為一個新興體系,具有自身獨特的系統、結構及其內在規律與外延趨勢。

1.概念內涵

“媒介學”(Mediology)一詞,首見于德布雷(Régis Debray)于1979年發表的《法國的知識權力》一書。。由于研究范圍跨度較大,媒介學研究不得不涉及相關學科分支理論,也為今日研究學者從不同視角理解媒介奠定了基調。同時,媒介學的研究強調人的組織和技術在文化傳承與創新中的作用,從而對媒介歷史、社會、文化層面的融合投以更多關注。從“媒介學”這一詞語來看,“logy”強調科學屬性,而“medio”關注的是中介環境,兩者相融合,也串聯起技術、社會、文化、媒介與人的作用關系。

按照媒介學對技術與文化關系的研究,德布雷將人類媒介的發展史劃分為三個不同的媒介域:文字(邏各斯域)、印刷(書寫域)和視聽(圖像域)。其認為媒介域下的人類文化活動不能脫離媒介技術的時代特征。如何體現這一特征,也是媒介形態的社會組織核心。每一次媒介技術的變革不一定在物質形式上消除以往的媒介載體,而是改變先前媒介載體所承載的社會地位和角色功能。

當下之新媒介匯聚了文本、圖像、聲音、視頻等信息內容,繼承了口頭與書面文字交流所包含的敘事、辯論、游戲等互動方式,整合了單向、雙向、多向等不同傳播模式。與此同時,自然社會、歷史文化與科學技術理論及其實踐成果也被納入媒介的宏大敘事框架之中,構筑起媒介迭代重塑下第四媒介的雛形——元宇宙。

“元宇宙”概念最初見于斯蒂芬森(Neal Stephen-son)于1992年出版的《雪崩》(Snow Crash)一書。書中描述了人類以數字身份在多維空間中交互生存的平行虛擬世界,即“元宇宙”(Metaverse)。該英文單詞由“Meta(超越)”和“Verse(宇宙)”兩部分組成,直譯即“超越宇宙”。這種“超越”與以往基于數字技術的虛擬化場景相比,最大的不同在于智能化沉浸體驗式數字場景的搭建,也即媒介基于數字技術迭代融合與重塑后的數智化場境形態。這一全新媒介形態以AI加UGC構筑起生成式AI(Generative AI)所演化而成的AIGC(AI Generated Content,即人工智能生成內容),借助POW為內容提供分布式存儲,從而將元宇宙宏大敘事結構的搭建,以及相關虛實關聯產品與服務置于媒介迭代融合與重塑的延伸尺度之下。

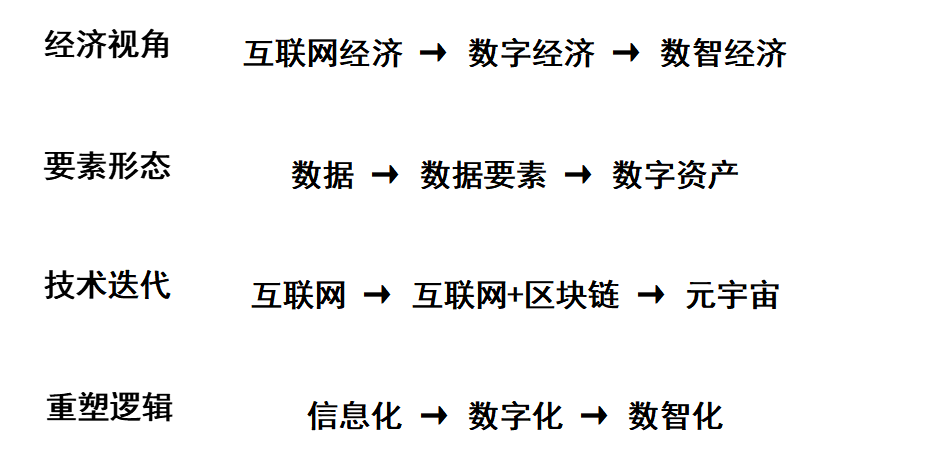

圖1 元宇宙及其關聯技術的迭代形態與重塑邏輯

在數字經濟與媒介發展從數字化轉向數智化的進程中,第四媒介及其元宇宙范式與形態也從數字“場景”轉向數字“場境”。這種轉向同時也是媒介自身從“在場”轉向“在境”的過程。傳統媒介的“在場”更多通過媒介技術的迭代,不斷拓展人類溝通交流的層級。而數字場境下的“在境”則是伴隨各類媒介工具的融合(整合與消融),不斷降低媒介的“在場”,使媒介“回歸”以人自身為中心的“在境”體驗,從而凸顯了以元宇宙及其關聯技術為基座的數智化場境,正在成為一種基礎化媒介(即第四媒介),以及第四媒介將成為數字場境媒介化發展的階段性結果這一媒介發展的當下趨勢所在。

2.主體特征

媒介技術的興起推動并產生了不同形態的中介方式,為特定形式的傳播提供了實現條件。今天有關媒介的問題也被放在與社會、政治、經濟、文化制度相連接的情境中,探討其場景化構成。麥克盧漢所提出的“媒介即訊息”強調媒介即人的延伸,其對個人和社會的影響由新的尺度(載體)所產生,任何新技術帶來的延伸,都會引進新的尺度。每一次媒介迭代,都會在融合以往媒介的基礎上,為信息的生產與傳播拓展新的媒介領域。這種媒介尺度的延伸在網絡時代,也被稱為“拓撲”(topology),網絡載體(手機、平板)等尺度的延伸背后,其實是人與人、人與社會之間關系的拓展與延伸。對此,傳播學者卡斯特(Manuel Castells)認為,網絡是開放的結構,它能夠無限擴展(拓撲),一個以網絡為基礎的社會結構是具有高度活力的開放系統,能夠創新而不至于威脅其平衡。

這種“開放結構”即元宇宙的形成基礎,在卡斯特看來是一種以“永恒的時間”(timeless)和“流動的空間”(space of flows)為特征的社會形式。前者指載體之間遠超使用者的瞬時傳播與信息交流體系。而后者指由關鍵節點(節點通過吸納并處理信息而提高其重要性)和樞紐構成的一系列活動以及由此而形成的組織架構。

本文認為,卡斯特所言開放結構網絡社會下的時空觀,也是第四媒介(元宇宙)的運行特征之一。其中,“永恒的時間”即元宇宙中信息內容的生產和傳播的“永恒性”,這種信息基于區塊鏈技術不可篡改,同時依托人工智能而刻意自主生成;“流動的空間”則指元宇宙中信息內容的生產與傳播的“流動性”,這種信息超越常規媒介載體,可以在元宇宙內的不同媒介領域、不同媒介形態間瞬時同步,并依托“元宇宙”內不同媒介領域的自身特點而進行改變,即AIGC下文字信息內容與圖片、音頻、視頻信息內容間的自由轉換。以元宇宙技術為基座的數智化場境也將在媒介信息內容的傳播時間與傳播空間的統一中,逐漸轉向“人即媒介”的迭代融合與重塑。

關于“人即媒介”,哲學家唐·伊德(Don Ihde)認為,基于當下媒介實踐中媒介技術的中介作用,傳播的物質性基礎意味著作為身體的“我”借助“媒介技術”與“世界”相互作用,由此形成具身化關系。元宇宙及其拓撲作為人與社會信息溝通的載體,伴隨著人自身需求的延伸,也逐漸具備擬人化傾向,媒介與人的融合正隨著數智化場境的應用進程不斷加快而成為現實。

上世紀30年代,法蘭克福學派的本雅明(Walter Benjamin)在意識到藝術創作過程中機器的作用與影響后,提出了技術主義藝術理論(機械復制藝術理論)。盡管其對技術發展導致藝術“靈暈”(Aura)的消逝感到惋惜,但其也承認,“藝術的技術化”所帶來的大規模復制,也促使藝術的形式和內容從少數精英階層延伸拓展至大眾群體,進而促進了藝術傳播的民主化與大眾化。

藝術作為一種有意識的人類(互動)社會活動,其目的在于表達人的日常感受。同時,藝術需要與現實保持距離感,即藝術傳播與一般信息傳播的差異性,也使得藝術傳播媒介具有了虛擬性情感體驗需求下的傳播載體特征。這一特征也是藝術媒介的必要而非充分條件。媒介所具有的“社會性”與“虛擬性”特征,也同元宇宙數智化場境下媒介信息生產與傳播的時間“永恒性”與空間“流動性”相吻合。無論是“藝術技術化”還是“技術藝術化”,所體現的都是藝術與互聯網、大數據、人工智能等技術之間的融合延伸。前者是技術為藝術表達拓展傳播渠道,后者則是藝術對于技術應用路徑的現實指引,即“人借助媒介技術實現藝術的具身化”。第四媒介中藝術信息的生產與傳播在某種程度上也具有了“超工具性”特征。

綜上所述,本文認為以元宇宙及其關聯技術為基座的數智化場境作為一種基礎化媒介(即第四媒介),其主體特征主要表現為數據核心化、智能工具化、場境中心化的迭代、融合與重塑:

(1)數據核心化(大數據+區塊鏈)

數字經濟背景下媒介更迭的邏輯主要是沿著價值發現的軌跡創造性發現和有效性管理新的價值范式與形態。以往媒介信息的生產、傳播和變現主要由單一媒介主體把控。進入互聯網時代,分眾化傳播使得個體在媒介生產與傳播中的主動性得到極大推動,也促成了Web2.0技術下自媒體的崛起。在以互聯網巨頭為引領的第三媒介時代,信息的所有權大多存在于平臺方而非創作者,平臺會根據自身戰略需要與信息生產者(如微博博主、B站UP主等)商定利益分配額度,但決定權仍在媒介平臺一方。而第四媒介下的元宇宙通過將數據信息與區塊鏈分布式存儲技術相融合,一定程度上降低甚至是規避了平臺在價值分配中的作用,實現了數據信息資產的個人確權擁有,從而進一步激勵了個體對于媒介信息產品的創作、傳播與消費。

(2)智能工具化(人工智能+物聯網)

物聯網作為多元信息載體平臺,通過信息傳感器、射頻識別技術、全球定位系統、紅外感應器、激光掃描器等裝置與技術,可以動態采集普通物理對象的聲、光、熱、電等多元信息,從而實現人與物、物與物之間的泛在連接,再將這些信息數據通過區塊鏈分布存儲,實現人與人、人與物之間信息生產與傳遞的個性化、泛眾化。同時借助人工智能技術對于信息傳遞的智能化迭代,可以優化人與人、人與物、物與物之間的溝通模式與層級,將物提升到“人”的層級,逐漸淡化人與物之間的差異性,為數智化場境的構建提供建筑“磚石”,從而構筑起元宇宙數字化生存的“后人類”媒介化時空。

(3)場境中心化(人機接口+數智空間)

從媒介場景到媒介場境,其本質是應用環境的改變。場境中心化更加強調人與人、人與物、物與物的互動、理解與共鳴。基于大數據、區塊鏈、物聯網、人工智能所構筑的數據智能化空間,為數智化時代的“后人類”生存開啟了新的“宇宙維度”,即以元宇宙及其關聯技術為基座的數智化場境。同時,借助可穿戴設備,以及未來諸如腦機接口、上載智能等目前尚處于理論階段的各類人機交互界面的探索與實踐,以元宇宙技術為基座的數智化場境將成為鏈接人類可感知現實與虛擬世界,以人為中心的“媒介化”世界。

3.迭代趨勢

數字文明時代需要大量的工具、手段、技術,需要對未來的社會場景、要素重新加以整合,是一個羽化成蝶的革命化過程。第四媒介的融合迭代無論是作為藝術技術化的數字構成,還是作為技術藝術化的信息載體,都對人與藝術、人與社會之間的關系產生了深刻影響,促進了媒介內容生產與傳播的“泛藝術化”。通過以元宇宙及其關聯技術為基座的數智化場境對于傳統數字化場景的重塑,藝術家與大眾之間礙于原有技術與認知壁壘之上的內容生產差異性逐漸減弱,大眾在藝術生產、傳播、接受與消費等環節的主體性意識逐漸增強,也使得德國當代藝術家博伊斯(Joseph Beuys)曾主張的“人人都是藝術家”,以及沃霍爾(Andy Warhol)所預言的“未來每個人都能成名十五分鐘”正在媒介及其技術的迭代重塑下變為現實。

談及元宇宙及其關聯技術的發展趨勢,高奇琦等學者(2022)在斯蒂芬森“元宇宙”初始概念的闡述基礎上,將元宇宙劃分為四個發展階段:第一,虛擬元宇宙。即虛擬世界和現實世界初步實現互聯互通,達到虛擬現實化與現實虛擬化的融合;第二,腦接元宇宙。即通過腦機接口技術,全方位融合視覺、聽覺、嗅覺、觸覺等人機交互體驗;第三,意識元宇宙。即通過上載意識至元宇宙,使得人類身體的衰老不再成為限制生命存續的決定因素;第四,共生元宇宙。即借助元宇宙幫助人類突破思想桎梏,實現人機共生狀態。

目前來看,上述觀點仍停留在“憑空幻想”之中,即便不去討論后續階段落地所面臨的倫理爭議,很多技術環節目前也還未取得關鍵性突破。然而,科學技術的發展很多時候就是從一個個“幻想”逐漸演變為“現實”。按照這一趨勢邏輯,以元宇宙及其關聯技術為基座的數智化場境的未來發展也將基于探索如何更好地協調虛擬與現實空間的融合延伸關系展開。本文認為,元宇宙迭代下的虛擬空間對于現實空間的拓展延伸仍為主流,而隨著人工智能、物聯網應用的不斷普及,第四媒介所推動的后媒介融合進程終將全面融合線上與線下時空,改變人類自身與時間、空間關系的現有認知。從而實現如OpenAI公司CEO阿爾特曼(Sam Altman)所言的AGI(Artificial General Intelligence,即通用人工智能)時代的到來。

五、第四媒介的系統要素、結構行為與環境

以元宇宙技術為基座的數智化場境作為一種基礎化媒介(即第四媒介),有著自身特定的發展背景、歷史沿革及其進化邏輯(即技術迭代融合與重塑路徑),以及媒介系統內在生態化的發展規律。

1.主要系統要素

2022年1月,清華大學新聞與傳播學院元宇宙文化實驗室沈陽教授團隊發布了《元宇宙發展研究報告(2.0版)》,從其概念起源、概念與屬性、技術與產業鏈、場景應用、風險點及治理、熱點問題、遠未來展望七個方面,梳理了元宇宙的歷程特點。同年11月,該團隊再次發布《元宇宙發展研究報告(3.0版)》,在原有報告研究內容的基礎上總結得出了關于元宇宙的“三個三”定義。

該報告強調了元宇宙的三維化特征,以區別傳統互聯網媒介(如電腦、手機、平板端口),并將其分類為數字孿生、虛擬原生、虛實共生三個階段。對此,本文認為元宇宙的“三維化時空”并非如報告所言是與傳統媒介特別是第三媒介(網絡媒介)的區別所在,應該說元宇宙的“在境”特征在現階段仍需要借助手機、電腦等網絡端口,配合體感設備實現。因此元宇宙三維空間的構成其實是對以往媒介(特別是網媒)既有功能的迭代,而非替代。這種融合與延伸下的迭代也是本文前述“數智化場境”二元迭代發展趨勢的基本特征,以及媒介融合發展觀下第四媒介系統要素關系的辯證統一。

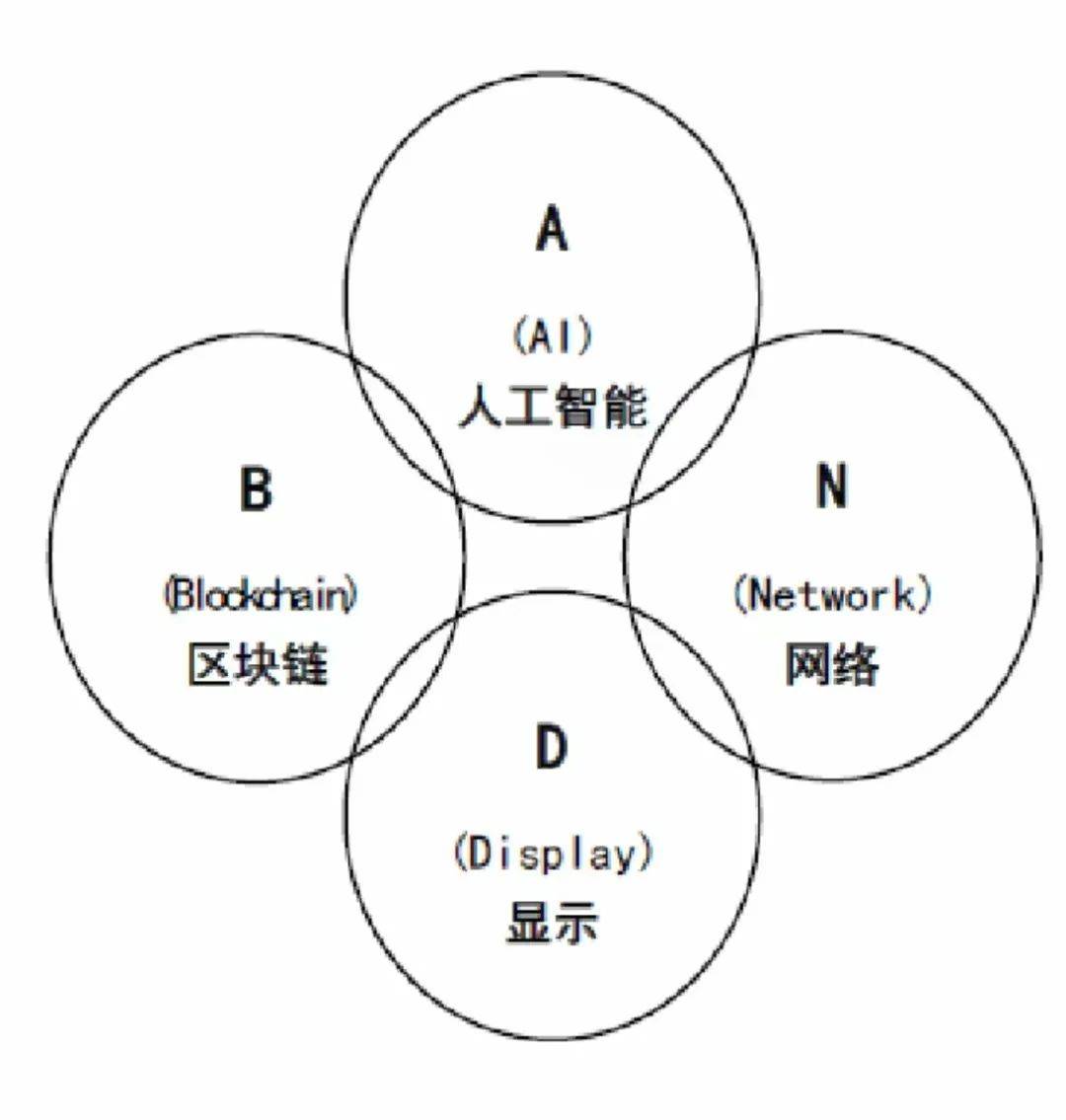

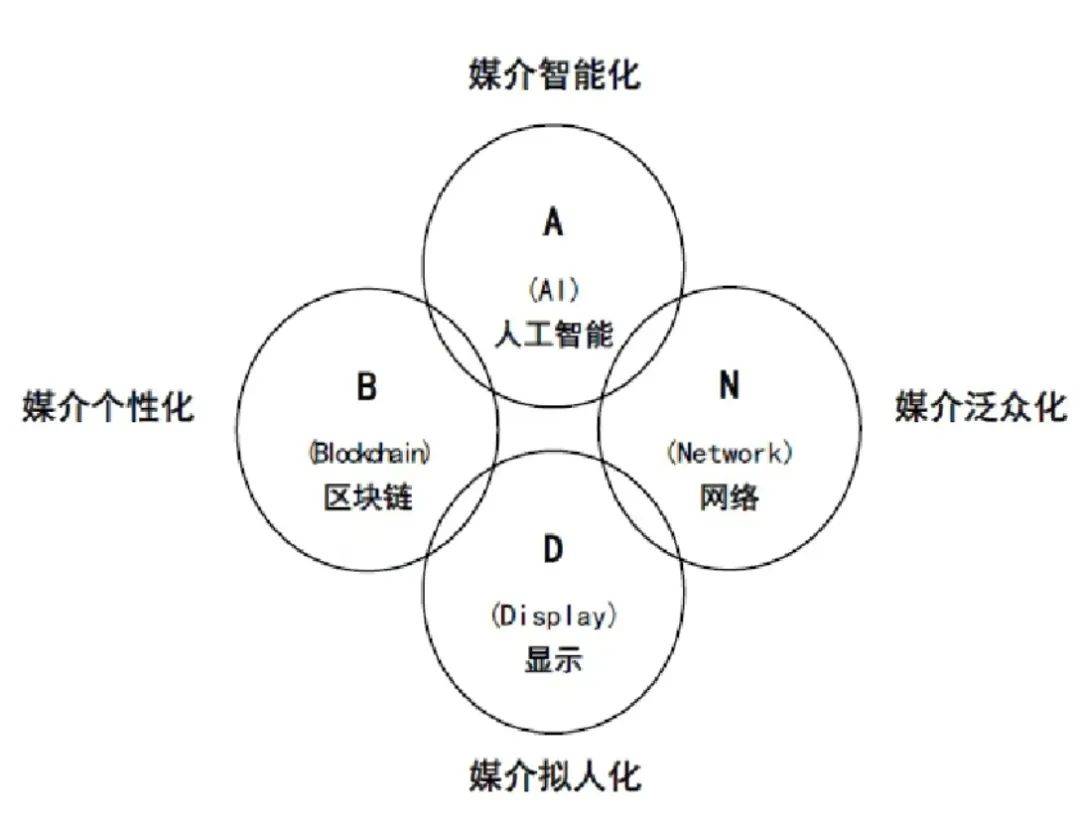

圖2 第四媒介(元宇宙)“BAND”系統要素化結構圖

同時,基于該報告“三個三”定義中“三元化”與“三權化”概念背后所依托的AI人工智能與區塊鏈通證機制作用的提取,本文在第四媒介主要系統要素及其關聯技術的構成上,更加傾向于參考顧振清、肖波等學者研究論文中對于元宇宙要素特征的“BAND”分類定義。“BAND”中的“B”指Blockchain,即區塊鏈技術;“A”指AI(Artificial Intelligence),即人工智能技術;“N”指Network,特指Web3.0下的互聯網技術;“D”指Display,即終端數字化場景(如VR、AR、MR、XR、腦機接口、上載智能等人機互動技術)。本文強調,目前“B”、“N”、“D”端在技術迭代上已相對較為成熟,也是此前國內外關于“元宇宙”發展重要的底層技術支撐。

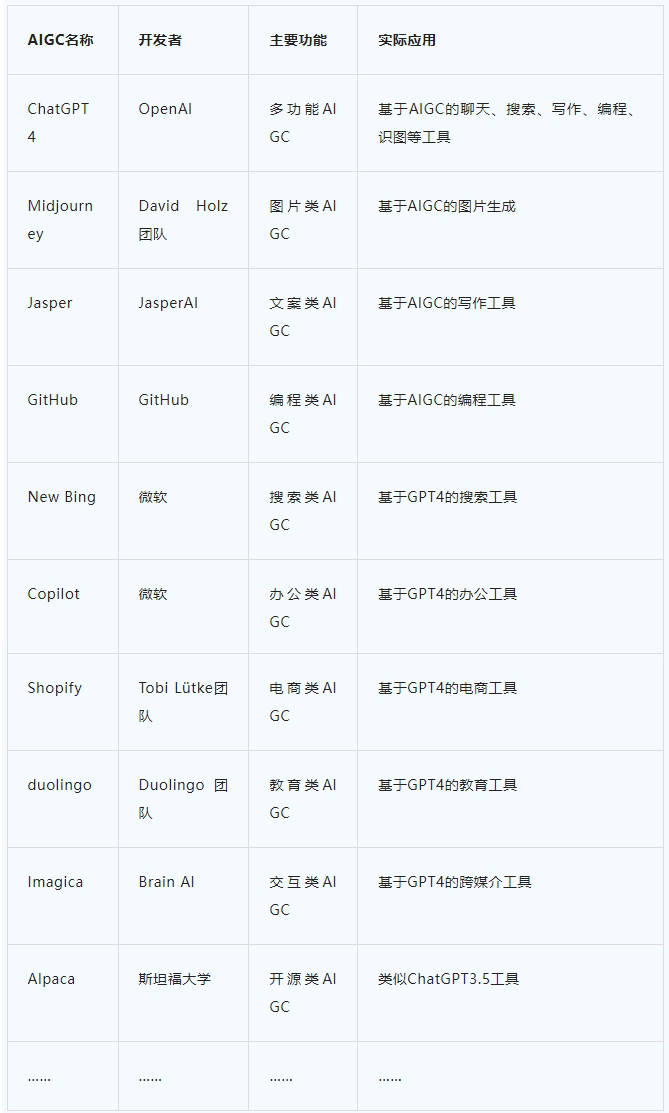

表1 第四媒介主要系統要素及其構成特征

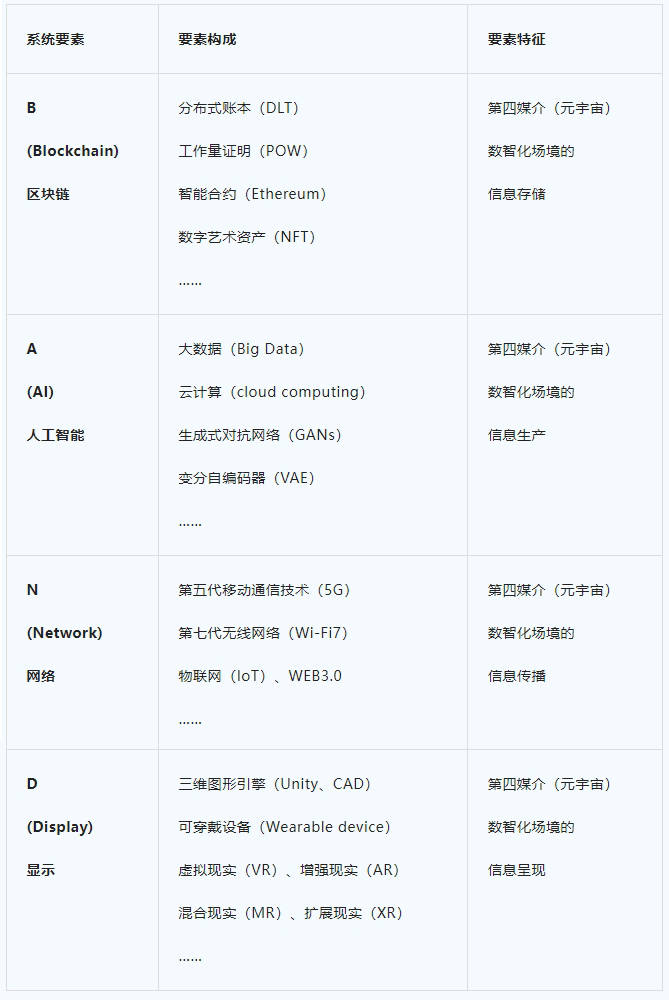

2.基本系統結構

以元宇宙技術為基座的數智化場境,作為一種基礎化媒介(即第四媒介),主要基于UGC、PGC與AIGC二元迭代融合之上的大眾與AI生成內容模式,其海量信息產品與服務均建構在區塊鏈數字通證所提供的WEB3.0網絡信任與共識機制之上,再通過三維圖形化技術與物聯網、可穿戴設備的應用,最終依靠生成式AI技術實現對以往第三媒介(即網絡媒介)信息的迭代融合。

當下AI模型的發展大致可以分為兩類:決策式AI與生成式AI。前者依托決策式模型 (Discriminant Model)分析大數據中的條件概率分布;后者通過生成式模型(Generative Model)分析大數據中的聯合概率分布,兩者的區別在于擅長解決問題的方式不同:決策式AI擅長基于歷史預估當下,目前主要應用于輔助決策,如推薦算法系統和風控系統,以及自動駕駛和仿生機器人領域。而生成式AI則擅長根據數據要素進行歸納、演繹,從而進行縫合式創作和模仿式創新。其中,AIGC便是生成式AI主導與輔助創作的重要實踐領域。而AI技術的快速發展也讓UGC數字化場景的搭建轉向UGC+AIGC數字化場景模式。從而加快了以元宇宙技術為基座的數智化場境為一種基礎化媒介在空間規模與產品服務精細化方面的指數級拓展。

決策式AI與生成式AI技術其實早在幾年前便已出現,而基于生成式AI的AIGC產品與元宇宙基座概念的提出則是近幾年才出現的命題。這期間,最大的變革便是大模型(Foundation Model)領域技術的突破。AI技術迭代所依托的大模型可以從參數量級上分為兩類:統計學習模型和深度學習模型,前者如SVM(支持向量機)、決策樹等數學理論完備,算力運用克制的模型;后者則以多層神經網絡的深度堆疊為結構,來達到高維度暴力逼近似然解的效果。

人工神經網絡模型(即大模型)在上世紀90年代已出現,2010年后得益于GPU算力的高速發展,基于人工神經網絡的深度學習模型漸成主流。生成式AI快速迭代背后的大模型便是深度學習模型參數量達到一定量級后的產物。大模型與AIGC應用是通往AGI道路上極為重要,也是出乎意料的一站。其重要性體現在AI對于人類信息的媒介載體(如語言、文字、圖片、影像等)有了更加有效的理解和學習,在此基礎上以往媒介之間的迭代融合成為可能甚至是必然選擇。例如從自然語言(人類語言)生成編程語言(計算機語言),可以產生新的人機交互方式,而從自然語言生成圖片和視頻(多媒體產品),則可以全面快速重塑傳統媒介內容的生產與傳播范式。

基于此,本文所述及的第四媒介(元宇宙)與既往媒介的重要差異即AI作為媒介信息技術因素對于媒介新的迭代與融合。

圖3第四媒介(元宇宙)的迭代、融合與重塑路徑

媒介的發展并非彼此隔離、界限分明的線性發展進程,而是基于媒介信息傳遞的技術變革,所出現的迭代與融合、互補與共存。毋庸置疑的是,廣播電視媒介的出現對于紙媒,互聯網媒介的出現對于紙媒和廣電媒介,乃至元宇宙概念的出現對于互聯網媒介,也大多體現在新的信息載體對于原有媒介符號信息傳播的融合迭代。

目前,“A”(即人工智能)端正處于快速迭代階段,諸如ChatGPT、Midjourney、Jasper等生成式人工智能在AIGC領域的飛速發展,甚至讓美國政府開始研究是否需要對人工智能技術的發展進行審查。包括特斯拉CEO埃隆·馬斯克(Elon Reeve Musk)和“人工智能教父”杰弗里·辛頓(Geoffrey Hinton)在內的科技領袖也開始呼吁暫停訓練更強大的AI系統。本文認為,“A”端恰是串聯起B、C、D端,同時鏈接與融合原有紙媒、廣播電視以及互聯網媒介信息生產與傳播,未來實現第四媒介二元迭代的重要增長極與孵化劑。

表2 現有代表性AIGC工具及其功能與應用

同時,基于上表所示,近年來主要代表性AIGC工具的發展基本囊括了辦公、生活的方方面面,其影響范圍之廣、發展速度之快,大有當初互聯網媒介改變傳統紙媒、廣播電視媒介的勢頭。沿此趨勢發展,根據馬斯克(Elon Reeve Musk)的預測,最早至2025年,AI將全面超越人類智能水平,而未來AIGC的發展最終也將整合各類工具走向AGI,從而全面改變人類媒介形態及其產品功能。

3.關鍵系統行為

本文所述以元宇宙及其“BAND”關聯技術為基座的數智化場境,作為一種基礎化媒介(即第四媒介),是媒介迭代走向個性化、智能化、泛眾化、擬人化的融合發展路徑。借此,人與媒介“深度融合化”與“深度媒介化”成為第四媒介關鍵系統行為的兩級。

圖4第四媒介的系統要素與基本結構關系

首先,基于B端(區塊鏈)技術對于第四媒介信息存儲形式的迭代,人類個體借助分布式賬本與智能合約,重新掌握信息的通證所有權,超越互聯網時代平臺對于信息的掌控,促使媒介真正走向個性化時代;基于A端(人工智能)技術對于第四媒介信息生產的迭代,信息的生產源也將首次超越人自身,走向人類主導下的AI自動生成時代;基于N端(網絡)技術對于第四媒介信息傳播的迭代,物聯網加WEB3.0技術的加持,也將使得信息傳播的兩端不再只是人與人之間的溝通交流,也可以是人與物、甚至是物與物之間;基于D端(顯示)技術對于第四媒介信息呈現形式的迭代,傳統意義上現實與虛擬的界限將被徹底拉平,現實世界與虛擬世界(元宇宙)也將由平行發展最終走向融合共生。人與媒介深度融合化的同時,人的社會生活也將深度媒介化。屆時,第四媒介的迭代融合也不會停止,而是進一步跨越以往媒介迭代的束縛,走向媒介即“人”自身的原初軌道。

圖5 媒介迭代融合發展觀下的第四媒介關鍵系統行為

如上圖所示,第四媒介迭代融合下“人即媒介”中的“人”,是所謂的“后人類”(Posthuman)概念。隨著“BAND”系統要素下人與媒介的深度融合化,以及社會生活的深度媒介化,人類的身體不再與“自然”緊密聯系,而是日漸面向技術設計和變革開放,人類概念也逐漸遭到質疑,從而引出了“后人類”概念。佩珀雷(Robert Pepperell)在其著作《后人類景況》(Posthuman Condition)中將“后人類”描述為一個時代,其間人類不再是宇宙中最為重要的事物,而所有人類社會的技術進步都是為了適應我們所知道的人類種族的變遷。后人類是一種不確定的境況,其間事物的本質或根本屬性都不再清晰。人類不再如希臘先哲普羅泰戈拉(Protagoras)所言“是萬物的尺度”, AGI將越俎代庖,成為包括人類在內“萬物的摩爾定律”。

4.重要系統環境

綜上所述,互聯網技術迭代融合下以第四媒介為代表的新媒介與傳統媒介的運作方式差異,在人工智能的加持下,也形成了因媒介化邏輯方式的差異性而形成的以元宇宙及其關聯技術為基座的數智化場境。元宇宙中媒介的迭代融合與重塑,不僅發生在媒介載體層面(如網絡、顯示、區塊鏈等),也因受眾社交需求的改變(AIGC的應用)而在受眾的意識認知層面產生。從而不再采用一系列不同的技術來處理不同的數據形式,而只需一種單一的“元媒介”,即元宇宙實現并超越既往所有媒介技術所具有的獨特功能。

元宇宙基于數字技術迭代下的媒介融合態,即復合化沉浸體驗式數字場景下的“BAND”系統要素,搭建起以“永恒的時間”(timeless)和“流動的空間”(space of flows)為特征的“元宇宙”系統環境體系。其中,“永恒的時間”通過“藝術的技術化”與“技術的藝術化”,基于“元宇宙”元宇宙內區塊鏈技術,同時依托人工智能而實現信息內容的自主生成;“流動的空間”強調信息內容的生產與傳播超越常規媒介載體,可以在不同媒介領域、依托不同媒介顯示同步,實現“網絡環境化”與“環境網絡化”下媒介空間的重構。

圖6媒介迭代融合發展觀下的第四媒介重要系統環境

基于元宇宙“BAND”系統要素的基本系統關系與關鍵系統行為,媒介也由“技術替代”走向二元迭代的“互動融合”路徑,從而將媒介的迭代路徑從孤立靜止的線性替代轉向辯證統一的融合共存。

結束語

人類向網絡場景的大規模遷移,不只是媒介自身的革命,媒介已經垂類到國民生活的方方面面,顛覆性變革并重構起新的媒介化社會形態。而隨著科學技術的持續迭代,元宇宙、人工智能、物聯網、腦機接口等正在或即將開啟的是人類在擬態場景下數字化生存的文化新形態。這一由科技創新推動媒介迭代重塑的歷程及其影響,將借助媒介的功能泛化形成一次文明形態的融合、迭代與重塑。

從當下的發展態勢來看,數字經濟的發展可以概括為由數字化到數智化的兩大基本進程。數字經濟從數字化到數智化的轉變,最基本的前提與動力就是基礎設施的更迭進化。其中,數智化是數字經濟發展的新形態。它的發展雖然尚處在展開期,但已表現出其獨特的新范式、新形態與新機制。研究探討這種新經濟發展的內在規律與最新發展趨勢,既是現實發展的需要,更是時代進步的課題。

參考文獻:

[1] 西沐.藝術金融學概論[M].北京:中國經濟出版社,2019.

[2] 梅瓊林,沈愛君.傳播學研究方法新向度與新媒介環境[J].甘肅社會科學,2007(01):249-253.

[3] 王朋進.“媒介形象”研究的理論背景、歷史脈絡和發展趨勢[J].國際新聞界,2010,32(06):123-128.

[4] 陳先紅.論新媒介即關系[J].現代傳播(中國傳媒大學學報),2006(03):54-56.

[5] 李沁.沉浸媒介:重新定義媒介概念的內涵和外延[J].國際新聞界,2017,39(08):115-139.

[6] 楊莎.“人肉搜索”——“第四媒介”暴力與正義的雙重思考[J].內蒙古煤炭經濟,2012(07):51-52+13.

[7] 李鴻,李金翔.對“第四媒介說”的質疑[J].新聞傳播,2002(12):54-55.

[8] 胡翼青,李璟.“第四堵墻”:媒介化視角下的傳統媒體媒介融合進程[J].新聞界,2020(04):57-64.

[9] 郭毅,于翠玲.國外“媒介融合”概念及相關問題綜述[J].現代出版,2013(01):16-21.

[10] 西沐,雷茜.數字經濟發展的基礎與核心[EB/OL]. https://mp.weixin.qq.com/s? ,2023-04-27.

[11] Peters,J.D.(2015).The Marvelous Clouds:Toward a Philosophy of Elemental Media.Chicago: The University of Chicago Press.

[12] 西沐,劉曉丹.新時期中國藝術產業理論內核及其拓展維度[J].鞍山師范學院學報,2022,24(01):12-22.

[13] Manovich,L.(2001).The Language of New Media.Cambridge, MA:MIT Press.

[14] Feldman,T.(1997).Introduction to Digital Media. London:Routledge.

[15] Kay A, Goldberg A. Personal dynamic media. Computer, 1977, 10(3): 31-41.

[16] 陳衛星.傳播與媒介域:另一種歷史闡釋[J].全球傳媒學刊,2015,2(01):1-21.

[17] 丁方舟.論傳播的物質性:一種媒介理論演化的視角[J].新聞界,2019(01):71-78.

[18] (加)麥克盧漢.理解媒介:論人的延伸[M].何道寬譯.南京:譯林出版社,2011.

[19] Castells,M.(1996).The Rise of the Network Society.The Information Age:Economy,Society and Culture,Vol.1.Oxford:Blackwell.

[20] (美)唐·伊德.技術與生活世界:從伊甸園到塵世[M].韓連慶譯.北京:北京大學出版社,2012.

[21] 龔小凡.當代藝術中的技術與泛藝術化[J].北京印刷學院學報,2008(01):76-78.

[22] 高迎剛.被欣賞的技術——當代藝術與技術關系辨析[J].云南社會科學,2008(01):153-156.

[23] 喻國明,蘇芳.從認知帶寬到價值帶寬:元宇宙視域下認知競爭邏輯的重塑[J].西南民族大學學報(人文社會科學版),2023,44(04):139-147.

[24] 高奇琦,隋曉周.元宇宙的政治社會風險及其防治[J].新疆師范大學學報(哲學社會科學版),2022,43(04):104-115+2.

[25] 顧振清,肖波,張小朋,劉健,何也,岳小莉,柴秋霞,譚姍姍,周虹霞,姚菲,王開,李荔.“探索 思考 展望:元宇宙與博物館”學人筆談[J].東南文化,2022(03):134-160+191-192.

[26] 沈陽研究團隊.元宇宙發展研究報告(3.0版)[R].北京:清華大學新聞與傳播學院元宇宙文化實驗室,2022.

[27] 顧振清,肖波,張小朋,劉健,何也,岳小莉,柴秋霞,譚姍姍,周虹霞,姚菲,王開,李荔.“探索 思考 展望:元宇宙與博物館”學人筆談[J].東南文化,2022(03):134-160+191-192.

[28] Pepperell,R.(2003).The Posthuman Condition. Bristol and Portland: Intellect.

作者簡介:

1、高峰(1983-),男,北京人,藝術學博士。浙江傳媒學院文化創意與管理學院講師,碩士研究生導師。主要研究方向:藝術媒介,藝術產業,藝術金融;

2、西沐(1966-),男,陜西蒲城人,中國藝術經濟研究院(李可染畫院)院長、研究員,中國藝術產業研究院(上海大學)副院長、教授、博士生導師,西安美術學院兼職教授、博士生導師。沉浸式交互動漫文化和旅游部重點實驗室專家委員會主任,中國文化產業智庫研究中心(陜文投)首席科學家。教育部學位中心評議專家,中國民間文藝家協會理事,中國非遺資源管理評價研究委員會主任,中國文藝評論家協會創會理事,藝術產業研究委員會主任,中國藝術品行業協會發起人及籌備組成員。主要研究方向:數字經濟,藝術產業,藝術品市場,藝術金融等。

責任編輯:麥穗兒