馬蒂斯和梵高的畫作正在褪色

亨利·馬蒂斯,《生活的歡樂》(Le bonheur de vivre,1905)

法國、比利時及美國的科學家均證實,亨利·馬蒂斯與文森特·梵高的畫作中的明黃色正在漸漸變淡,最終將褪變為接近淡黃的色調,這也將徹底改變這些作品的外貌。

相當多的印象派、后印象派及早期現代派畫家均實用一種鎘黃色的顏料,正是這種顏料在光照下產生了氧化反應,使得畫作中的明亮色彩漸漸剝落。

這種鎘黃顏料的廣泛使用使得誕生于同一時期的諸多佳作同樣面臨褪色的風險。

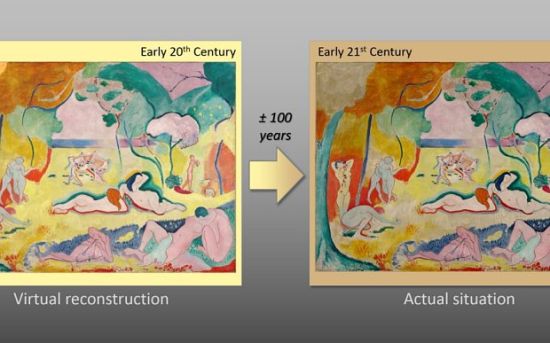

馬蒂斯《生活的歡樂》(The Joy of Life)和梵高《藍瓶花》(Flowers in Blue Vase)的研究者們發現,這兩幅作品中大面積區域的色彩已經和一個世紀前藝術家初創時大為不同。

德拉維爾大學(University of Delaware)的副教授詹妮弗·馬斯(Jennifer Mass)告訴《每日電訊報》:“這項研究的結果說明,我們不僅需要了解褪色顏料中的化學反應,同時要了解20世紀初最重要的藝術家們當時在準備顏料時激發了怎樣的化學反應。"

同樣一幅畫作在100年后的不同樣貌 圖片:Telegraph

有趣的是,鎘黃顏料褪色的速率與地理位置無關。

“我發現,各個博物館所保存的(大約)100年前在不同地點工作的不同藝術家創作的畫作,今天都呈現出極其相似的化學變化。"比利時安特衛普大學的教授科恩·詹森斯(Koen Janssens)說道。

然而,鎘黃并非是唯一褪色的顏料。梵高曾在許多畫作中使用的紅色顏料也漸漸失去了光澤,這要歸咎于復合鉛丹,科學家發現這種顏料會在光照條件下“白化"。和含鎘的顏料一樣,當時有許多畫家都采用含鉛丹(也稱作紅鉛)的顏料進行創作。

盡管畫作表面已經產生的褪變難以修復,研究員們現下正在加緊研究如何在今后防止褪變的進一步惡化,例如建議博物館改變光源或降低場館的濕度。

責任編輯:麥穗兒