磕了藥的藝術家原來是這樣畫畫的

讓—米歇爾·巴斯奎特《癮君子》,1982年。2013年在紐約佳士得拍出4884萬美元。

遠古時代,大麻、毒蘑菇等就被先民用來治療疾病,激發想象和集體催眠,也催生了最早的哲學與神學。《離騷》中提到的花椒、玉桂、蘭花、香蕙都能致幻。在幻覺中,薩滿溝通祖先,莊生夢見蝴蝶。

中醫說藥毒同源,魏晉名士用有毒的五石散行散保健,清朝全民流行以鴉片煙解憂止痛。19世紀歐洲用藥成風,維多利亞時期的倫敦沙龍、蒙馬特高地的巴黎畫室都彌漫著鴉片和大麻的味道。

為什么要嗑藥?因為“人想通過藥物、發酵的毒品來創造天堂,就像一位狂人用搭起來的布景替換堅固的家具和真正的花園一樣”(波德萊爾語)。

毒品作用于中樞神經,用后心跳加快,血壓血糖升高,大腦思維變得跳躍失控,產生幻覺。它被用于煉金術、通靈術、催眠術,當然還有藝術。

1797年,英國詩人柯勒律治在鴉片酊的刺激下寫就了不朽詩篇《忽必烈汗》;1905年,畢加索抽鴉片后靈感如泉涌,以至在《拿煙斗的男孩》的煙斗里也要畫上鴉片;吸食大麻后,患肺結核的莫迪利阿尼畫出令巴黎傾倒的長脖子和鵝蛋臉,也導致生命在蒙馬特區的陋室里消耗殆盡;墨西哥藝術家弗里達·卡洛一生經歷31次手術,酒精、香煙、臟話和毒品讓她得以勝任畫家、妻子和情人的角色,并畫出暴風雨般的痛苦。

藏在背心口袋里的藥,是藝術家隨身攜帶的狂喜,也是痛苦的源泉。他們在飄飄欲仙中產生了無限的靈感,但也被虛無牢牢控制,直至死亡。

德·昆西說出了難以啟齒的秘密

19世紀的倫敦是墮落之都,鴉片和大麻源源不斷地運來,從貴族到乞丐都欲罷不能。

英國作家托馬斯·德·昆西(Thomas De Quincey)在興奮與痛苦交織的狀態中寫下《一個英國癮君子的自白》,記錄了“鴉片的樂趣”和“鴉片所招致的痛苦”——一方面得到了“醫治一切人類苦惱的靈丹妙藥”,另一方面“睜眼望著他所樂意實現的事情卻無能為力”。

一開始,人類使用鴉片是為了緩解疼痛,德·昆西最初吸食鴉片就是為了治療胃痛和風濕痛。隨著劑量的加大,療效漸漸變成副作用。

“我服用后過了一小時,哦!天吶!發生什么樣的突變啊!我內在的精神從它最底層一下提高到何等程度啊!我的內部世界有了一種多么神妙的啟示啊!我的疼痛已經消失,這在我眼里現在已成為微不足道的瑣事。”

德·昆西替體面人說出了難以啟齒的秘密,他的坦率自白感染了很多人,沉湎于鴉片的波德萊爾在《鴉片吸食者》中將他的話細細復述。作曲家柏遼茲則創作了《幻想交響曲》,用音樂描述自己過量服用鴉片之后產生的幻覺。

毒品與繪畫有什么關系?

美國藝術家布萊恩·劉易斯·桑德斯(Bryan Lewis Saunders)進行了有史以來最直觀的表現。1995年開始,他嘗試不同種類的毒品,堅持每次使用后畫一幅自畫像。20年來,他創作了8000多幅自畫像,為幻覺留下證據。這一藝術實驗代價高昂,桑德斯數次中毒失去知覺,腦部也受到損傷。

一般人只會吐個煙圈,巴西藝術家費爾南多·德·拉·洛克(Fernando de la Rocque)能用大麻煙霧吹出各種人物肖像。他表示吸食大麻時能思考和進行藝術創作,后者也許可以,前者不一定行。

嗑了藥的藝術家無法專心畫畫

雖然結果是毀滅性的,放縱迷亂卻使作品產生了意想不到的感染力。喬布斯說嗑藥是他這輩子做過的最重要的兩三件事之一,沒有致幻劑就沒有凱魯亞克的《在路上》,豪飲嗑藥的反叛生活方式也是達明安·赫斯特和翠西·艾敏等“年輕的英國藝術家”(YBA)出位的標簽。

嗑藥真的對創作有幫助嗎?

上世紀50年代,加州大學歐文分校(UC-Irvine)的學者奧斯卡·簡尼格(Oscar Janiger)研究了迷幻藥與藝術表現的關系,實驗結果證明迷幻藥只對本來就有創造力的人有效。而精神病學家路易斯·柏林(Louis Berlin)試圖研究畫家對迷幻藥的反應時卻遇到了瓶頸——怎么都無法讓嗑了藥的畫家專心畫畫。

嗑藥的確能帶來靈感,讓畫面更抽象、更鮮艷、更有想象力、更富于感情。但這成就以迷亂和毀滅為代價,被毒品控制的藝術家隨即失去對人生的控制。

拉斐爾前派畫家但丁·加百利·羅塞蒂(Dante Gabriel Rossetti)筆下的女人,神情一律朦朧唯美,那是肺結核和鴉片共同作用的結果。羅塞蒂本人服藥成癮,他的妻子兼模特伊麗莎白·西德爾(Elizabeth Siddal)為止痛吸食鴉片,并最終死于過量。

畫家弗蘭西斯·培根(Francis Bacon)本人不吸毒,但他的同性戀人喬治·戴爾(George Dyer)卻長期依賴藥物,是一個典型的癮君子。從1964年的《喬治·戴爾肖像三習作》開始,精神恍惚的喬治成了培根的模特,創作于1966年的《喬治·戴爾肖像》是他最扭曲也最傳神的肖像,2014年2月在倫敦佳士得拍出4.26億英鎊。

德國藝術家約爾格·伊門道夫(Joerg Immendorff)創作出了享譽世界的新表現主義作品,也是第一個來中國辦展的歐洲當代藝術大師。2003年他因吸食可卡因入獄11個月,四年后死于心臟驟停。

安迪·沃霍爾的孩子讓—米歇爾·巴斯奎特(Jean-Michel Basquiat)因涂鴉而聲名鵲起,隨后加入新表現主義運動。他畫中有兒童般的無所顧忌和天馬行空,卻長期混吸可卡因和海洛因。1982年,巴斯奎特創作了《癮君子》,兩年后行為失常,1988年中毒辭世。

2009年,27歲的紐約藝術家達什·斯諾(Dash Snow)因吸毒過量身亡。毒品也許刺激了他的靈感,卻奪去了他的生命。

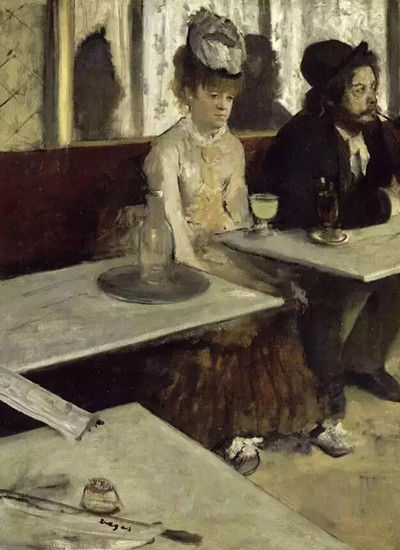

Edgar Degas)《苦艾酒》(L'Absinthe)

喝苦艾酒“沒有道德”

波德萊爾將印度大麻視為自殺的武器,而“酒是一種肉體的支持”。但印象派和后印象派藝術家喝的可不是解憂的杜康,而是“綠色繆斯”——酒精含量可達89.9%、含有致幻物側柏酮(Thujone)和肉豆蔻(Myristica Fragrans)的苦艾酒。這種酒因為致幻作用而先后在瑞士、美國、法國遭禁,近100年后才相繼解禁。

王爾德描述了喝苦艾酒的三部曲:“第一階段跟喝平常酒一樣,第二階段你開始發現這世界的殘酷,第三階段你可以看到所有你想看到的美好事物。”苦艾酒是王爾德的輝煌落日,給他至美幻覺:“酒后走在寒夜的大街上,我卻感覺大簇大簇的郁金香,在我腳邊挨挨擦擦。”

藝術家迷戀苦艾酒,也迷戀酒后所見的斑斕美好。

高更第一次在巴黎見到梵高就向他力薦苦艾酒,并說這是“唯一適合藝術家喝的東西”。馬奈、德加、梵高和畢加索都畫過以苦艾酒為主題的畫。馬奈1859年創作的《喝苦艾酒的人》被沙龍評委會斥為“沒有道德”,1893年,德加的《苦艾酒》也在倫敦引發反法浪潮,因為他畫的是萬惡的“法國毒藥”。

藝術是一種類似吸毒的癮

杜尚說,藝術是一種類似吸毒的癮。

這話是有科學依據的,創造性工作刺激腦內分泌作用類似嗎啡的內啡肽(Endorphin),產生止痛和欣快感。這話也是有哲學依據的,法國存在主義代表人物梅洛—龐蒂(Maurece Merleau-Ponty)說:“繪畫就是鏡像,或者是一個鏡子。”

生理感受是低級反射,而藝術帶來的精神活動則引起真正的快感。在龐蒂看來,塞尚正是通過長時間地“凝視”畫作施行巫術的。

藝術引發的幻覺,最初以想象力為基礎,是亦真亦幻。18世紀,歐洲善用致幻劑的藥劑師被打成異端,靠幻想寫作與繪畫的藝術家卻被奉為大師。

在《機械復制時代的藝術作品》中,本雅明將藝術家的致幻能力稱為“靈暈”(aura)。“靈暈”把一張畫變成膜拜的對象,也把一個小便池變成藝術杰作。

文學依賴讀者的想象,而藝術在現場施行巫術。

觀眾走進羅浮宮、大英博物館或大都會博物館會嘆為觀止,因為其中的作品不單單是視覺的,還能使人聯想到聲音、味道、手感等。類似的事情時有發生:觀眾被原作徹底征服,在西斯廷教堂或圣保羅大教堂里激動地哭出聲來。

藝術的致幻性,那正是羅斯科在畫布前苦苦鉆研求索的東西。當泰特現代美術館把羅斯科的展廳布置得像一間小小的禮拜堂,作品便成了神跡,在黑暗中靜立的觀眾仿佛看見了色塊在呼吸。

1895年,觀眾被盧米埃兄弟拍攝的火車進站嚇得撒腿就跑,很快他們意識到電影也是一種幻覺。電影改變了藝術致幻的方式,起決定作用的不再是想象力,而是感官刺激。

專門造夢的好萊塢,其發展就是一部致幻史。戴上3D眼鏡,觀眾就能進入太空的失重狀態。那種身臨其境、那種high,心臟不好的人甚至無法承受。

(敬告:遵守法律,堅決抵制毒品!)

責任編輯:麥穗兒