光色破界者:都勻周濤的無人區探索與時代意義

十三年前,當60后的都勻人周濤抱著初級佳能相機踏入攝影圈時,沒人能預料到這個對 PS 技術一竅不通的 “門外漢”,會在電腦屏幕前的反復調試中,撞開一扇通往光色新世界的大門。如今,這位被中國國際攝影協會主席趙旭新譽為 “奇人奇影” 的探索者,以其獨創的光色分離與裂變理論,在藝術與科學的交界地帶開辟出全新疆域,成為公認的該領域開創性實踐者。

周濤攝影作品原圖(后面圖片均是通過分離和裂變得到的光變現象)

懵懂闖入的 “光色密碼” 破解者

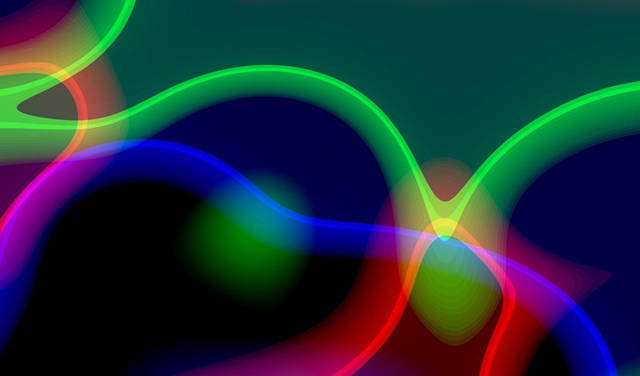

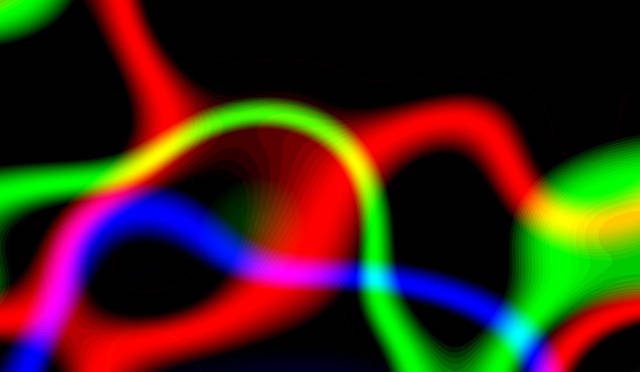

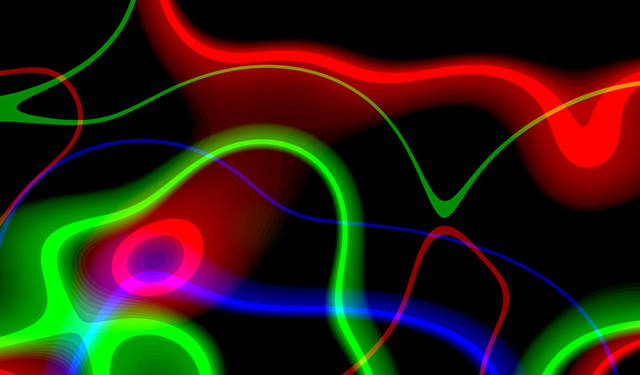

2012年初,剛接觸攝影的周濤因不熟悉專業后期軟件,只能在電腦上隨意調整電子照片參數。這份 “無知者的勇氣” 反倒讓他擺脫了傳統圖像處理的思維定式 —— 當多數人執著于用PS美化畫面時,周濤卻在壓縮與分解圖像的過程中,意外發現光色竟能像血液經離心機分離出血清般被拆解重組。“把含有光的電子版照片放進電腦里壓縮分解,就能分離出三原色及無數過渡色,再重組就是裂變,反復操作能得到無窮盡的光色結構。” 這個通俗的解釋背后,是他對光色本質的獨特洞察。

這份發現并非偶然。早在1984年,24歲的周濤就已完成《印象學》初稿,以奇異思維審視世界的習慣伴隨其四十載人生。從開辦工藝美術廠到經營房地產開發,跨界經商的成功經歷,反倒錘煉了他將抽象理論轉化為實踐的能力。2015年,他將早期探索成果結集為《神奇的攝影藝術》,由廣東省嶺南出版有限公司出版,趙旭新在序言中寫下的 “奇人奇影” 四字,成為對其開創性探索的精準注解。

無人區里的理論與實踐突破

在周濤之前,光學領域早有色彩分離的探索:1855 年麥克斯韋提出用濾鏡捕捉色光成分,20 世紀初普羅庫金 - 戈爾斯基通過黑白相機加濾色鏡實現色光合成,現代高端相機則依賴棱鏡分光技術。但這些技術要么停留在物理層面的光色捕捉,要么服務于精準色彩還原,從未有人像周濤這樣,將光色視為可 “雕琢” 的物質進行藝術化分離與裂變。

“目前世界上還沒有一所高校、科研機構在研究光色的分離、裂變及雕琢。” 周濤的斷言得到現實印證 —— 在公開可查的學術資料與行業紀錄中,尚未發現同類系統性研究。他的核心突破在于提出 “光變色變質變” 理論:空間高密度光粒子兼具傳遞與儲存光能的特性,受外力影響發生密度或結構變化時,光色便會隨之改變,而這種變化可通過數字技術干預與再現。基于此,他能將普通多云照片轉化為火燒云效果,能捕捉到儀器無法探測的樹枝反射光,更能從單張照片中裂變出上百張不同光色結構的作品。

2022 年,周濤在都勻創辦 1000 平方米的中國空間光學博覽館,用千幅作品展示光色的無限可能:既有攝影與油畫、版畫的融合,也有雕塑與鑄造工藝的跨界呈現;從瑪雅文化符號到北極光奇觀,從人物肖像到自然山水,其作品風格的多樣性顛覆了藝術創作的傳統認知。2024 年,他將光變理論與 AI 技術結合,更催生了兼具標志美感與多維視角的全新作品形態。

跨界賦能的社會價值革命

周濤的探索早已超越藝術創作范疇,在多個領域釋放實際價值。在印染與時裝設計領域,他的光色裂變成果被應用于旗袍、絲綢與瓷磚裝飾,讓傳統工藝煥發新活力——那些經光色重組生成的獨特紋樣,為商家提供了源源不斷的創新靈感。在陶瓷、壁畫與裝飾行業,其光變技法創造的多維視覺效果,打破了傳統設計的風格局限。

更具想象空間的是其在跨學科領域的啟發價值。美國定居的作曲家在觀賞作品后,因流動光色刺激產生創作沖動;軍事領域研究者開始關注其光色分離理論在偽裝與信號傳遞中的應用可能;科學家則從他 “光粒子是暗物質” 的論斷中,獲得探索多維空間的新視角。正如唐山某軍艦高官評價:“周濤就像一顆定時炸彈,不知何時會在藝術界和生命科學界爆炸。”

這種價值本質上源于思維方式的革新。周濤認為:“傳統 PS 使用者被困在軟件預設思維里,而我突破后才看清 PS 背后的自然光學規律。” 他的實踐證明,光色不僅是視覺元素,更是可操控的 “原料”,這種認知為藝術創作、工業設計乃至科學研究提供了全新方法論 —— 正如他所言,自己只是 “打開了進入多維空間的第一道門”,后續更多突破有待各領域專業人士接力實現。

民間探索者的時代啟示

從懵懂調試到系統研究,從個人發現到行業賦能,周濤的經歷折射出民間探索的強大生命力。作為非科班出身的實踐者,他沒有受限于學術體系的固有框架,卻以 “跨界者” 的敏銳捕捉到被專業領域忽視的光色規律。這種 “無意識走錯方向卻闖進無人區” 的經歷,恰恰印證了創新往往源于打破常規的勇氣。

如今,60多歲的周濤仍在電腦前深耕光色世界,他的作品庫已積累上萬幅光色裂變作品,而博覽館里的展示僅是冰山一角。原國際攝影協會(林副主席)稱其為 “攝影界的畢加索”,在北京國際會展中心授予他 2016 年國家攝影大典年度人物獎,這些認可不僅是對其藝術成就的肯定,更是對其探索精神的褒獎。

在這個依賴精密儀器與專業分工的時代,周濤用十三年證明:真正的創新從不局限于實驗室與象牙塔。他的光色分離與裂變技術,既是藝術表達的新語言,也是科學探索的新路徑,更為所有追夢人提供了啟示 —— 所謂前沿,或許就在打破常規的每一次嘗試中;所謂奇跡,往往源于對 “不可能” 的執著追問。而這道被他推開的光色之門,正等待更多人踏入,書寫屬于這個時代的科學與藝術傳奇。(墨筆 2025年10月21日)