典雅明麗寫吾心——張勁松國畫藝術探索

張勁松

縱觀美術史,學習中國畫主要可以通過兩條途徑,一是先習書法,然后書而優則畫,二是先通過系統的西畫造型訓練,而后轉習中國書畫。前者以吳昌碩為代表,后者則首推徐悲鴻。在他們的影響下,名家輩出,澤其蔭者,更是不勝枚數。這兩支隊伍正如國畫中的兩條墨線,時而并行時而交織在中國繪畫史上。有趣的是,不管采用何種途徑,其最終目的只有一個,殊途而同歸,那就是傳情達意。所以,無論是前者還是后者,在此后的發展過程中,都不可避免的出現二者之間的相互浸潤與影響。做為后者,既然是要畫中國畫,不可避免的會更多的趨同于前者。眾所周知,中國畫的精髓在寫意,"書者抒也",而最能體現寫意性的莫過于書法,也就是筆墨。"得意忘形",造型則在其次。但造型也并不是不重要。勁松先生屬于后者,讀他的作品,感受尤甚。

每每欣賞勁松的作品,我就在想,是什么成就了他這種風格 ?究其因,不外乎如下幾點。

其一,深厚的家學淵源。勁松曾祖父輩、父輩就是地方書畫名家,自幼秉承家學,耳濡目染,經過長期熏陶,因此酷愛繪畫。得天獨厚的條件,為他步入藝術殿堂奠定了基礎。

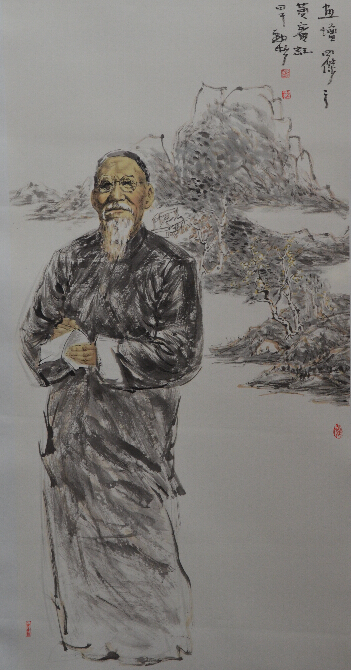

其二,扎實準確的學院派造型。勁松1990年畢業于昌濰師專油畫系,后先后進修于中國美院國畫系、中央美院油畫高級研修班。期間,受業于劉國輝、吳山明、吳憲生、馮遠、高天雄諸先生,受益匪淺。一路走來,錘煉出他學院派特有的造型基本功。其素描作品,造型準確,個性鮮明,形象生動,神態自然,刻畫深入精到。其速寫作品,于寥寥數筆中描繪人物動態生動傳神。搞過人物畫創作的人都知道,人物畫創作,尤其是歷史題材人物畫創作中的典型人物,對造型準確性的要求幾近苛刻,即使有半點不象,也會遭到觀眾的詬病,畫面效果就會大打折扣。其作品《高粱紅了》是他在甲午秋日創作完成的,畫的是諾獎得主莫言先生,先生凝神聚力,目視前方,嘴角上掛著高密東北鄉人特有的倔強與執著。所有這些,均體現出勁松準確到位的造型能力。古人云:畫人難畫手。做為第二表情的與面部遙相呼應的交疊在胸間的手,也是他著力刻畫的對象。準確的比例,舒服的透視,明晰的結構,讓人自然聯想到這雙手所造就出來的,為國人爭了光的,樸實凝重的華章。而在處理軀干衣著部分的時候,則是大膽施以筆墨,作者飽蘸激情,筆酣墨暢,把筆墨效果發揮到極致。做為背景的,自近而遠的紅高粱,則是運用花鳥畫中的點du法,寓精妙于荒率之中,表現出一定的空間感,來突出莫言先生高大的形象,世界名人與紅高粱相互輝映,一股存在于人類本身的固有的力量,躍然紙上。這些效果的取得,沒有扎實的造型基本功是難以想象的。他近期創作的《畫壇四杰》,也是如此,準確生動的形象,向人們再現了吳昌碩、齊白石、黃賓虹、潘天壽的精神風貌,是再現也是表現。

張勁松作品《畫壇四杰之黃賓虹》

張勁松作品

張勁松作品

張勁松作品

張勁松作品

其三,異于常人的悟性。勁松喜歡畫小品人物畫,他的小品人物更多喜歡夸張變形,即便是變形,也是有限度的,既不流于漫畫化,更要變得美,因此,其小品畫,流露出一種清新迎面、典雅潤心的格調,我不敢斷定,在以后的創作道路上,他是堅守這種風格且不斷強化,還是另辟蹊徑,但就目前來看,這樣的風格出現在一位年輕畫家筆下,實屬不易,沒有超群的悟性是行不通的。記得陳傳席先生說過,畫畫不難,而畫面要透出氣者則難,透出冷氣、清氣則更難,可謂的論。馬球圖、戲劇人物、仕女、高士是所有人物畫家慣畫的題材,此類內容,不易出新,容易流俗。然而,勁松卻經過一番意匠經營,化腐朽為神奇,脫俗出新起來,給人以出水芙蓉之感。細研他的畫,我發現一個秘密,他總會設計一個類似文章中文眼似的亮點,而這一點卻又亮得不露痕跡。面部神態,或顰蹙的眉梢,或微抿的嘴角,或流轉的眼波,不管落于何處,均著力刻畫而又看似不經意。其他,諸如舉手投足,著裝配飾,皆服從服務于此。做為背景的一蓬衰草,一簇殘花,一枚孤葉亦絕不孤立存在,都來為這一點甘當群眾演員。這樣眾星拱月的造型,詳略得當的處理,虛實相生的層次,開合有致的構圖,加上勁松西畫的色彩修養,自然呈現出典雅明麗的畫面。

其四,精妙凝練的筆墨修養。有了過硬的造型基礎和穎異的悟性,就要再不斷錘煉筆墨,力求"以書入畫",曾經得到過諸多名家點撥的勁松,自然深諳此道。盡管他的書法很少示人,從他的畫作中,不難看出他在書法造詣方面的端倪,以及他臺下對書法的重視與執著。一副題有"細雨魚應出,微風燕該斜"的畫作,給我留下深刻印象,畫面中三個人物的服裝,以大筆揮灑,運筆跳宕靈動,濃淡干濕,一揮而就,呈現出酣暢淋漓的墨趣。而信筆勾勒的線條,無論衣袖,裙帶,還是油紙傘,均以書法線條寫就。若將右上方的題款單獨剪裁下來,也是一副完整的書法作品。輕松的結體不失二王的謹嚴,個性的點畫,透著漢隸的味道,試看"該""甲""之"的末筆,則更多的是漢簡的筆意。當然,勁松習字,更看重的是從中尋求線條的信息,以期應用于自己的畫作中。所以,才有了他率性的題款,而這恰恰與他的畫相吻合,書畫相得益彰,達到了書畫的統一。