吸納現(xiàn)代文明,編織錦繡河山——讀張和平散文詩集《海陀山的呼喚》

一、詩的散文,散文中的詩

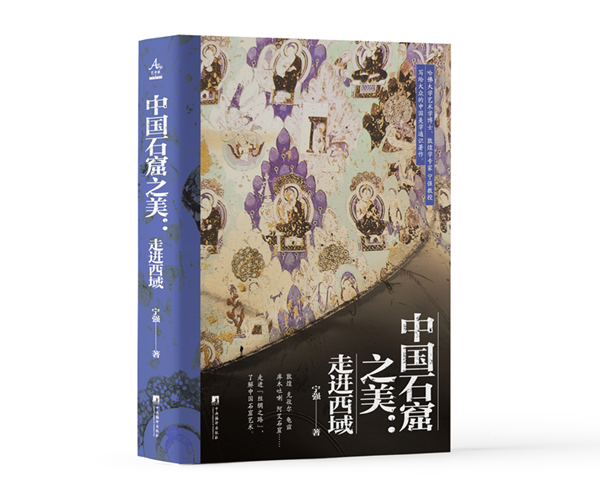

張和平散文詩《海陀山的呼喚》(喬雨主編《媯川文集》、北京出版社、2022年1月版),是浪漫的詩歌,凝練的散文。我欣喜的讀到了無拘無束、靈活多變的散文形式與優(yōu)美詩意、深邃哲理的內(nèi)容。作者帶著自己的詩走進了散文,走進了“無條理”的大自然。正如哲學家狄德羅欣賞蒙田的散文,恰恰在于所謂的“無條理”,正是“自然的表現(xiàn)”——您可以從頭讀到尾,也可以翻開任何一頁,津津有味地讀下去。讓我和你一起掀開書中第162頁《海陀山的呼喚》一文——

海陀山上的迷霧在陽光第一道鐘磬撞擊中慢慢醒來,霧靄便在寒風的吹動中悄然隱退,而白雪依舊俏麗在山頂,成為“延慶八景”的寫照。

晨曦中,陽光將所有的色彩暴露得淋漓盡致,郁郁蔥蔥的林木有霧氣在升騰,翻卷為白色的云團,在鮮花綠草中漫步,化作登山者一陣陣爽朗的笑聲,在綠意掩映的山頂,拔起成一座現(xiàn)代的冬奧會賽館,化作媯川仰視的頭顱。

瞬間,醞釀已久的太陽跳出地面,將媯川久蓄的激情點燃,海陀的晨曦,連霧障也變得通體透明。

一個遙遠的夢,一個夢得太久的愿望,一個愿望中最強烈的希冀,攀附著初生的陽光,在海陀山的晨曦中一點一點點亮,燃燒在原始森林的草坪上,燃燒在鮮花盛開的草甸,燃燒在冬奧會的賽場。

晨曦中,巍峨的海陀山發(fā)出陣陣呼喚,喚醒那個早已勃發(fā)的夢,點燃著夢中原始的圖騰。

面對你濃重的呼喚,我的語言、聲音甚至呼吸都彌漫著海陀山五彩的氣息。此時,只有露珠才能讀懂海陀山的晨曦,只有那些沐浴在晨曦中的花瓣,才能充分享受大自然的恩澤。

我的視線追逐著海陀山的呼喚,領(lǐng)略著海陀山的晨曦,任古老的夢想闖入白云的故里,闖入你多情的山谷,碰撞出七彩的音律,走向繁花盛開的明天。

一只鷹已沖出厚重的黎明,用矯健的翅膀在天空劃出一道絢爛的風景,化作媯川上空彩色的虹。

張和平的散文詩,有韻律、有哲思,是詩的散文,散文中的詩,是散文和詩相結(jié)合的一種文體。我國一千多年前就有散文詩﹐如魏晉時期王羲之的《蘭亭集序》、陶淵明《桃花源記》,唐朝劉禹錫《陋室銘》,宋朝歐陽修《醉翁亭記》、蘇軾的賦體,這些散文詩內(nèi)容精辟,語言優(yōu)美,詩情濃烈,意境深遠。張和平繼承了中國傳統(tǒng)散文詩的坦蕩明快,雄性陽剛之美的傳統(tǒng),思維活潑,聯(lián)想豐富,舒展自如,情感和諧,適應了當代讀者需要,如《媯水女》——

獨坐岸邊,扯一縷陽光,遮住你凝思的額頭,摘一片白云,寄托你古遠的情思,任逝去的歷史一頁一頁折疊你俏麗的身影,讓懷古的詩人和駐足的看客猜度你此時的心境。

逶迤而來的是平緩的水流,染你鬢發(fā)的是歷史的風塵,脈管如彎彎的媯水,將遍野的綠色鋪滿你為之而鐘情的土地。

你柔情地看著媯川這片多情的土地,暢想著古老城市的美好未來。

贈我一泓碧水,這便是你的許諾嗎?在你想象的天空中,我輕輕地駕一葉扁舟,暢游于你多情的懷抱,感知著你強勁的脈搏,讓孤獨的人找到家的感覺。

尋你,于六月的蒙蒙細雨,沿著逆向的水流,渡我回歸童年。

魂系何處?在你俏麗的身影中,喜鵲兩三聲處,盡是點點滴滴的韻致,美麗得像古老的傳說。

媯水女,沿著你深思的目光,生出一首首精美的詩篇。

散文詩作為一種獨立的文學樣式,堂而皇之流行起來是在19世紀中葉以后。據(jù)了解,第一個正式用“散文詩"這個名稱,并且有意識寫作者是法國詩人波特萊爾。他認為散文詩“足以適應靈魂抒情性的動蕩﹐夢幻的波動和意識的驚跳”。從這個意義來說,“散文詩”是一個引進的舶來品。1915年2卷 7期的《中華小說界》翻譯的屠格涅夫的4章散文詩﹐是外國散文詩最早的譯本。1918年4卷 5期的《新青年》﹐劉半農(nóng)翻譯的印度作品《我行雪中》是一篇結(jié)構(gòu)精密的散文詩。從此,“散文詩”這一名稱正式在中國早期的報刊上出現(xiàn)。值得指出的是,張和平的散文詩注重學習、借鑒外來文明,讀他的散文詩,常常讓我想起了蒙田、尼采、泰戈爾、紀伯倫這些散文大家的作品。

二、外來散文大家與張和平的散文詩

1.從蒙田到張和平的散文詩

深山中的普羅米修斯,終日以大山為伴。沒有令人詛咒的神鷹,沒有發(fā)怒的宙斯,甚至沒有高加索山崖那條掙不斷的鎖鏈。有的是內(nèi)心永恒的憧憬和不敗的追求。

采伐一片孤獨,播一粒火種,去燃亮那眾多焦渴的目光,燒盡記憶中的荒蕪,去繁衍心中那個綠色的寄托。......大山中孤行的普羅米修斯,將身軀投向荒原峭壁,投向人們永久的記憶。山路雖然蜿蜒,卻被你緊緊抓在手中,牽著山鄉(xiāng)走向燦爛的明天。——張和平《深山里的普羅米修斯》。

“思想形成人的偉大。人不過是一根葦草,是自然界最脆弱的東西;但他是一根能思想的葦草。因此,我們?nèi)康淖饑谰驮谟谒枷搿?hellip;…現(xiàn)在永遠也不是我們的目的:過去和現(xiàn)在都是我們的手段,唯有未來才是我們的目的”。——引自:蒙田《帕斯卡爾思想錄》。

當我閱讀上面摘錄的兩篇文章時,感到又驚又喜,發(fā)現(xiàn)了中外作家的共性,他們對人類文明的執(zhí)著追求。帕斯卡爾是法國17世紀的數(shù)學家、物理學家,他研制了世界上第一臺計算機,同時他創(chuàng)立了幾何學上的六邊形定理、三角形定理等物理學上的帕斯卡爾定理。由法國作家蒙田(1533年2月28日~1592年9月13日)創(chuàng)作的《帕斯卡爾思想錄》(1670在法國初版),闡述了人在無限小與無限大,兩個極限之間的對立悖論,論證了人既軟弱無力又崇高偉大這一悖反,對后世人文主義產(chǎn)生了深遠影響。此書被認為是法國古典散文的奠基之作,與《蒙田隨筆集》、《培根人生論》一起,譽為歐洲近代哲理散文三大經(jīng)典。歐洲人認為,文藝復興時期蒙田與蘇格拉底、莎士比亞、米開朗琪羅一樣,是一位不朽的智慧人物。“人因思想而偉大”,《蒙田隨筆文集》成為許多法國“正直人的枕邊書”。當我閱讀《海陀山的呼喚》一書末尾的“跋”時,有類似的感觸——

中國散文詩應該立于文學之林,是人生、社會、時代的反射鏡,是小我與大我的完整統(tǒng)一。散文詩創(chuàng)作要求作者踏踏實實地做人,認認真真地探索創(chuàng)作規(guī)律,不論是自己還是他人的生活遭際,都能夠引發(fā)聯(lián)想,把內(nèi)心活動表達出來,呈現(xiàn)給廣大讀者。

時代發(fā)展的今天,互聯(lián)網(wǎng)時代來臨,真實的感情流露,深得人們的關(guān)注。越來越多的獨立思考、個性綻放,以及多元化的人性、審美、價值觀念正在日漸成風,散文詩正在被人們崇尚。......

這讓我再次想起了蒙田《帕斯卡爾思想錄》中的一段話:“人顯然是為了思想而生的;這就是他全部的尊嚴和他全部的優(yōu)異;并且他全部的義務就是要像他所應該的那樣去思想。而思想的順序則是從他自己以及從他的創(chuàng)造者和他的歸宿而開始。”

2.從尼采到張和平的散文詩

我年輕時,讀尼采的散文詩《查拉圖斯特拉如是說》,讀得如醉如癡,并將其妙語連珠抄在筆記本上:“一切偉大之物,總是遠離了市場與榮譽才能發(fā)生:新價值之發(fā)明者總住在市場與榮譽很遠的地方。朋友,逃吧,逃到你的孤獨里去吧:我看出你全身為毒蠅所傷害。逃到強暴的風吹不著的地方去罷!逃到你的孤獨里去吧!你的生活太接近小物件與可憐蟲了。在他們的不可見的報復之前逃去了罷!他們只想向你報仇呢。不要伸手去抵抗他們!他們多于恒河沙數(shù),而你的命運不是蠅拍。……朋友,逃到你的孤獨里去罷!逃到那強暴的風吹不著的孤獨里去罷!你的命運不是一個蠅拍。”

尼采以橫空出世的警世格言和震聾發(fā)聵的奇異灼見,宣告“上帝死了”,呼喚一種勃勃生機的新人類。我在《海陀山的呼喚》一書中,看到了張和平所創(chuàng)造的啟迪性式的格言形式,這種思維模式促進讀者獨立思考,超越自我,活出生命的價值——

站在黃土高原,高昂起不屈的頭顱,讓扎著羊兜肚白毛巾的身軀和粗獷的聲調(diào)刺破藍天,白云。一種陽剛之氣便在黃土高原上彌漫開來,讓每一個人感受到黃土的芳香。

九曲十八彎的黃河水滾滾而下,從撕裂的喉管中,從龜裂的黃土地上汩汩流出,生出濃濃的意象。我們的每一根神經(jīng)便被調(diào)動了起來,伴隨著韻律,伴隨著歌聲狂舞。

那些生活在窯洞里的漢子們,面對珍愛的泥土,將黃土地的追求和縈繞在心底的夢愿娓娓道來。每一句都訴說出千年古夢;每一句都讓黃土地悄然淚下。

信天游弋著內(nèi)心的憧憬,蘭花花開放成絢爛的風景。

那些黃土地裸露的根系,在千年古風的熏陶下,用古銅色的肌膚鍍亮陽剛民族的夢,靚麗成純粹的風景畫。

在祖祖輩輩生活的黃土高坡上,高原的風盡情吹動著羊群;那些走西口的漢子們,懷揣著鄉(xiāng)愁,在茫茫夜空,將故園的水聲和憂傷的曲調(diào)帶到遙遠的他鄉(xiāng)。

聽陜北民歌,蘭花花臉邊噙滿相思的淚珠,信天游追逐著夢中的紅紗巾,閃動的足跡叩象沉睡的高原,漫天的大風把孤獨的夢吹落,劃落在歲月的光芒里。

永遠也忘不掉黃沙遮住的窮山溝,永遠也忘不了淹沒在走西口中的身影。聽著悠揚的陜北民歌,一種崛起的意念在涌動,我們的心底有淚水在涌出。

——張和平《聽陜北民歌》

陜北民歌旋律簡潔明快,有闊大的空間感。在張和平的筆下,粗獷高亢的陜北民歌,以自然現(xiàn)象作為修辭和講述故事的手段。如同《柏拉圖對話錄》風格,也類似于蘇格拉底的語調(diào)。《海陀山的呼喚》一書,分為“人生驛站”、“感恩歲月”、“屐痕處處”、“凝眸親情”四輯,每輯每首獨立成篇。如同尼采《曙光》所言:“《柏拉圖對話錄》像這一類書籍,并非為了從頭到尾讀一遍而寫的,而是讓你翻翻看,例如在散步、旅行時,不妨帶著它”。

讀這些散文哲理詩,不妨思考一些問題:如何認識當今的世界?怎樣避免、化解不同文明之間的沖突?怎樣減少敵意,增強共鳴與友情?能否善意地與這個世界和解?能否和平崛起?《柏拉圖對話錄》中有關(guān)法律與正義內(nèi)容:“在一個國家中,法律是高居統(tǒng)治者之下的,統(tǒng)治者是法律的奴仆,只有這樣的國家,才能夠得以解救,上帝賜福與他們。”我在《海陀山的呼喚》一書中找到了兩者的關(guān)聯(lián),找到了中西哲理散文詩的內(nèi)在性,覺得“哲學就在我們身邊”這句話實在。請見張和平的《哲人》——

在你深思的目光中,始終寫滿了對真理的無限向往,寫滿了對人生不倦的追求。

面對蕓蕓眾生,你從生活中摸索出一些人們早已熟悉的東西,經(jīng)過縝密的思考,再賦以新的內(nèi)涵,讓那些凡夫俗子一遍遍地咀嚼,一次次地傾倒,震撼,一次次感慨,流下真誠的淚水。

五彩的世界在你的目光中漸漸抽象起來,進而演化成名言、絕句,成為一段段名言,成為人們前行的航標被歷史久久傳唱。

哲人的表情永遠高深莫測,哲人的語言永遠慷慨激昂,催人奮進,被正義與邪惡的人無休止地引用。

哲人的生活永遠充滿坎坷,思考伴隨生活的每一刻,在平凡中體現(xiàn)出自己的價值,昭示出真理的主題。

哲人用自己的一腔熱血點燃了生命的火炬,照亮了世界的每個角落,也照亮了未來。 哲人的思想永遠是個謎,一個永遠也解不開的謎。

3.從泰戈爾、紀伯倫到張和平的散文詩

印度詩人泰戈爾(1861年5月7日~1941年8月7日),以《吉檀迦利》成為第一位獲得諾貝爾文學獎的亞洲人,他撰寫的《飛鳥集》 《園丁集》 《新月集》等詩篇,影響了中國幾代的文化人,啟迪了冰心、徐志摩等名家。“生如夏花之絢爛,死如秋葉之靜美”,“世界以痛吻我,要我報之以歌”,“只有經(jīng)歷過地獄般的磨礪,才能練就創(chuàng)造天堂的力量;只有流過血的手指,才能彈出世間的絕響”,“有一次,我夢見大家都是不相識的;我們醒了,卻知道我們原是相親相愛的。有一天,我夢見我們相親相愛了,我們醒了,才知道我們早已經(jīng)是陌路”,“我們把世界看錯,反說它欺騙了我們”......泰戈爾用散文詩撞擊人們心靈的世界,讓人們進入生命本身。今天我讀到《春天的霞光》,這是心靈的抒情,這是東方和西方的互相理解——

你從隆冬深處走來,帶來一絲春天的氣息;你從漫漫黑夜中走來,給人類帶來智慧的種子。你從我干涸的心靈走來,使孤獨的我產(chǎn)生無窮的動感和火熱的激情。

在你的面前,荒蕪的土地生長出一叢叢生命的音符,迭映出亮麗的景觀。生命的根須在你的目光中泡展,延伸,煥發(fā)出勃勃生機,讓每一個智者都感受到生命的可貴和多情。......那是一種生命的召喚,是一種愛的希冀。透過你燃燒的目光,在黑暗中跋涉中的我分明感受到生命的渴望。你的目光如暖暖的手指,輕輕觸摸著我的心靈,使夜行中的我挺直了瘦弱的身軀。

一切都在你的目光中誕生,一切都充滿了神奇的遐想,一切都在經(jīng)受無形的裂變,迭映出燦爛的色彩。

讓靈魂震顫,讓世界矚目。——張和平《春天的霞光》

紀伯倫(1883~1931)與泰戈爾有許多相似之處,他倆被公認為20世紀的東方文學大師。紀伯倫是阿拉伯文學的主要奠基人,被稱為"黎巴嫩文壇驕子",作品有《淚與笑》《先知》《沙與沫》等。紀伯倫的“東方精神之散文詩”,如《組歌》《浪之歌》《雨之歌》不以情節(jié)為重,旨在抒發(fā)豐富的情感。這些,與《海陀山的呼喚》一書的《故鄉(xiāng)的路》《故鄉(xiāng)的炊煙》《故鄉(xiāng)的早晨》《大山的兒女》《唱山歌的女孩兒》等詩篇十分神合。在此,欣賞《唱山歌的女孩兒》——

飄逸的秀發(fā),在溪邊、在山頂,浪漫又純情。

沒有現(xiàn)代音樂的伴奏,沒有誘人的燈火,你的一腔真情,柔美的舞姿,醉倒了家鄉(xiāng)的山水,年輕的心化為一泓春水。

歌聲開始飄蕩,滲透著濃郁的鄉(xiāng)情。

夕陽下,你柔軟的腰不會扭成誘惑的霓裳曲,你的嗓音也缺乏藝術(shù)家的素養(yǎng),卻早已使綠色的山,綠色的水為之傾倒。你的歌聲只唱給粗獷的山聽,讓溫柔的水盡情欣賞,給自己心愛的人傳遞心聲,害得野花氣紅了臉頰。

陣陣山風中,你挽夕陽為紗,攜綠水為情,以田園山色為詞,以癡迷的愛戀為曲。迷醉了群山,迷醉了藍天白云。深情回眸處,足以讓癡迷的我動情。

呵!唱山歌的女孩兒,一尊滲透著純情的塑像,滲透著陰柔的風骨,楚楚動人,令眾人關(guān)心。

山村從此變得溫暖,山民的夢幻從此豐滿。

左手一片山風,右手一片癡情,心中裝滿純真的愛情和對生活美好的向往。

歌聲過處,野花為之鼓掌。

張和平與紀伯倫一樣,以“愛”和“美”為主題,親證人類自身存在的意義,追溯人類終極價值。通過象征的手法,表達出人類共同的感情和理想。解讀此書,我感覺到作者是在自覺地學習、借鑒并努力地追趕蒙田、尼采、泰戈爾、紀伯倫這些散文大家。優(yōu)秀的文化不需要搞“文化封鎖”,不將外來文化拒之門外。了解其他國家的歷史與文化,可以從激烈的沖突中走出來。讓我們思考,人與人之間怎樣才能沒有仇恨,世界怎樣才能和平安詳。

傳承中華文化基因,不忘本來;吸收外來文化,一起向未來。《海陀山的呼喚》是一本提升“文學生活”的質(zhì)量,也是文化復興的題中應有之義的書。給歲月以文明,給人生以智慧。理解文化的多樣性,吸收他種文化充分為我所用,成為新文化的養(yǎng)分。和的強局,比斗的下場,哪個更有利于國家的整體利益?和受益,斗則傷;和而富,斗而窮,一切取決于每個的言行。

2022年4月14日 石中元編撰于北京東城青年湖

責任編輯:麥穗兒

- ·上一篇文章:在醒著的夢之間——讀《長城斷想——謝久忠文學作品選》

- ·下一篇文章:誰將韻律演春嬌,喜動媯川花勝潮——札記《韻揚媯水》(陳超詩詞作品集)